第二種電気工事士 過去問

令和7年度上期

問9 (一般問題 問9)

問題文

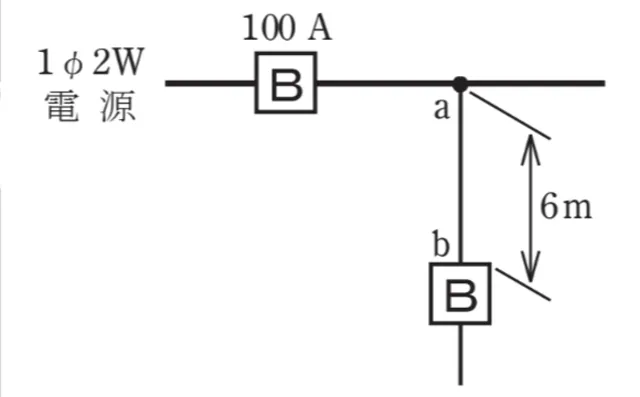

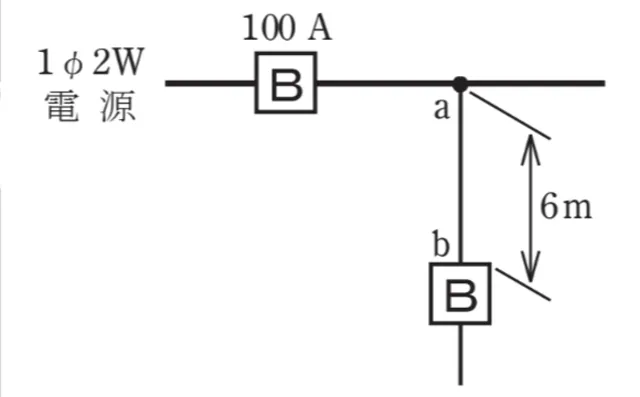

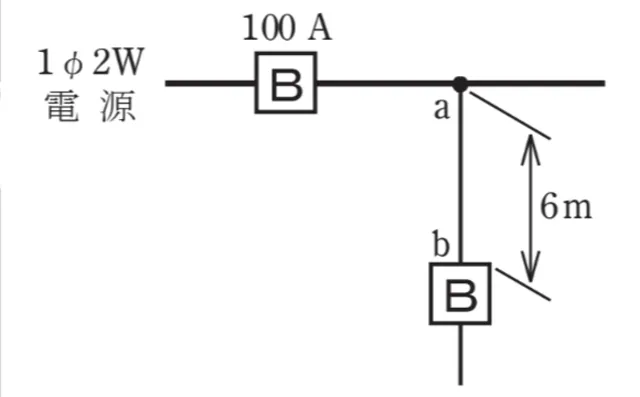

図のように定格電流100Aの過電流遮断器で保護された低圧屋内幹線から分岐して、6mの位置に過電流遮断器を施設するとき、a―b間の電線の許容電流の最小値[A]は。

このページは閲覧用ページです。

履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第二種電気工事士試験 令和7年度上期 問9(一般問題 問9) (訂正依頼・報告はこちら)

図のように定格電流100Aの過電流遮断器で保護された低圧屋内幹線から分岐して、6mの位置に過電流遮断器を施設するとき、a―b間の電線の許容電流の最小値[A]は。

- 25

- 35

- 45

- 55

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

分岐回路に関する問題です。

分岐回路ごとの過電流遮断器の条件をしっかり理解しておく必要があります。

この値になる事はありません。

電線の長さが6mは3m<8mとなるので、その場合電線に接続する低圧幹線を保護する過電流遮断器の定格電流の35%以上と定められているので、この値を掛けて求めます。

したがって

100×0.35=35Aとなります。

この値になる事はありません。

この値は電線の長さが8m以上の場合なので、誤りです。

大きく分けて

3m以下

3m<8m

8m以上

この3点で電流値が定められているので、一通り覚えておきましょう。

参考になった数9

この解説の修正を提案する

02

この問題は、過電流遮断機の許容電流を問う問題です。

電線の許容電流には以下の決まりがあります。

①分岐点からの電線の許容電流が、幹線の許容電流の55%以上の場合は距離に制限なく施設できる

②分岐点からの電線の許容電流が、幹線の定格電流の35%以上の場合は分岐点から3m超8m以下に施設できる

③上記に当てはまらない場合は、分岐点から3m以下に施設できる

問では幹線からの距離は6mとあるので②の決まりにあたります。

よって0.35×100V=35Aが最小値となります。

間違いです。

幹線からの距離は6mとあるので②の決まりにあたります。

0.35×100V=35Aが最小値となります。これが正解です。

間違いです。

間違いです。

電線の許容電流には以下の決まりがありますので、覚えましょう。

参考になった数3

この解説の修正を提案する

前の問題(問8)へ

令和7年度上期 問題一覧

次の問題(問10)へ