大学入学共通テスト(数学) 過去問

令和4年度(2022年度)本試験

問107 (数学Ⅱ・数学B(第5問) 問3)

問題文

このページは閲覧用ページです。

履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

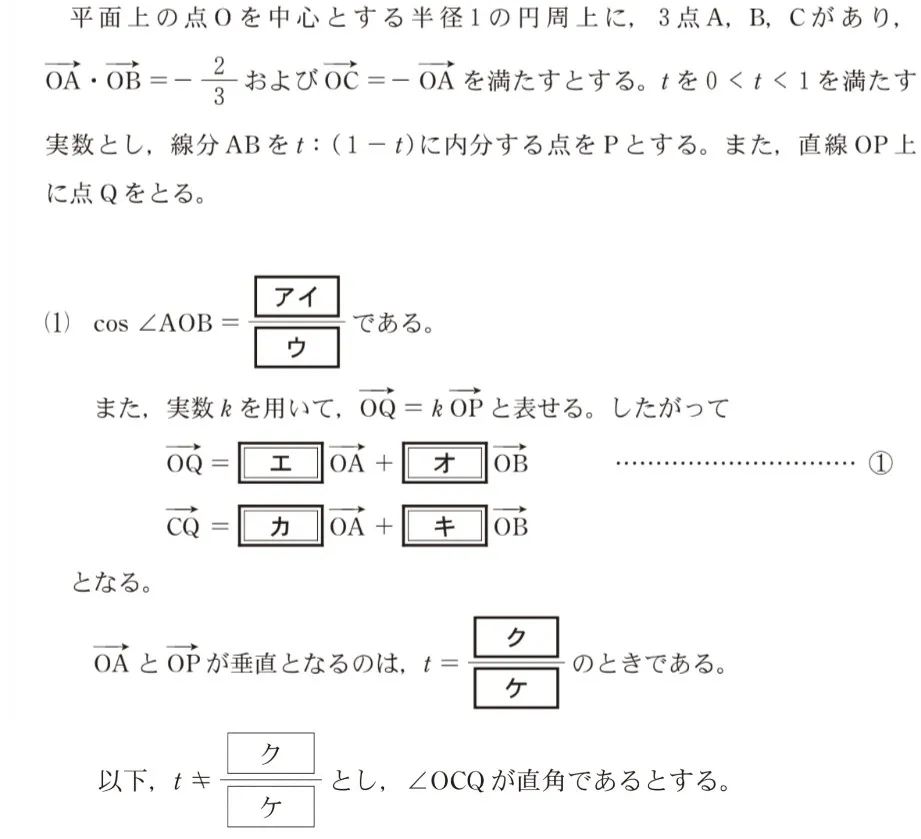

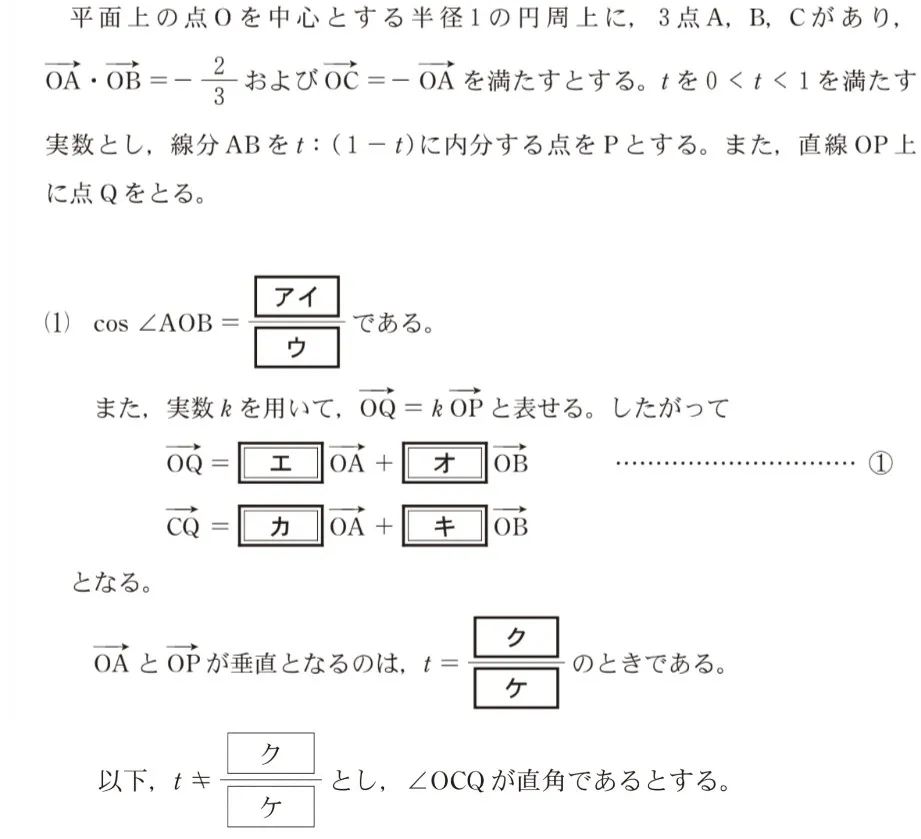

大学入学共通テスト(数学)試験 令和4年度(2022年度)本試験 問107(数学Ⅱ・数学B(第5問) 問3) (訂正依頼・報告はこちら)

- kt

- (k−kt)

- (kt+1)

- (kt−1)

- (k−kt+1)

- (k−kt−1)

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

※この問題では「ベクトルa」を「→a」と表記します。

(エ)と同様にして求められます。

この問題は、「→OQを→OAと→OBを用いて表せ」という問題です。

また問題文より、→OQ=k(→OP)なので、→OQが知りたかったら→OPを求めればよさそうです。

ここで→OPに関する情報として、「線分ABをt:(1-t)に内分する点をP」とありますので、これを利用しましょう。

このような場合に→OPを表す式は、

→OP=(1-t)(→OA) + t(→OB)

となります(内分点のベクトル)。

これで→OPがもとまったので、→OQ=k(→OP)に代入して→OQを求めます。

→OQ=k{(1-t)(→OA)+t(→OB)}=k(1-t)(→OA) + kt(→OB)

展開して、

→OQ=(k-kt)(→OA) + kt(→OB)

となります。

→OBの係数は、ktなので、正解です。

→OBの係数は、ktなので、誤りです。

→OBの係数は、ktなので、誤りです。

→OBの係数は、ktなので、誤りです。

→OBの係数は、ktなので、誤りです。

→OBの係数は、ktなので、誤りです。

この問題では、以下の二つがポイントになっていました。

・→OQを求めるためには、→OPを求めればよいこと

・内分点の位置ベクトルの表し方

様々な問題で登場する考え方なのでしっかり定着させておきましょう。

参考になった数0

この解説の修正を提案する

前の問題(問106)へ

令和4年度(2022年度)本試験 問題一覧

次の問題(問108)へ