大学入学共通テスト(数学) 過去問

令和5年度(2023年度)追・再試験

問169 (情報関係基礎(第3問) 問17)

問題文

ある個別指導塾では、午後の時間帯を、第1時限から第5時限までの五つの時限に分けて講義を開講している。受講生は時限を指定して、指導を受ける。

時限ごとに受講生数をまとめたところ、第1時限から順に10、8、19、14、7(人)となった。この個別指導塾では、一対一での指導を行っている。そのため、講義を開講するには、この受講生数と同じ人数の講師を各時限に割り当てる必要がある。

講師は、複数の時限の講義を連続して担当することがある。そこで、塾の講師割り当て担当者は、講師の人数を担当開始時限・終了時限ごとにまとめた担当表を作成することにした。

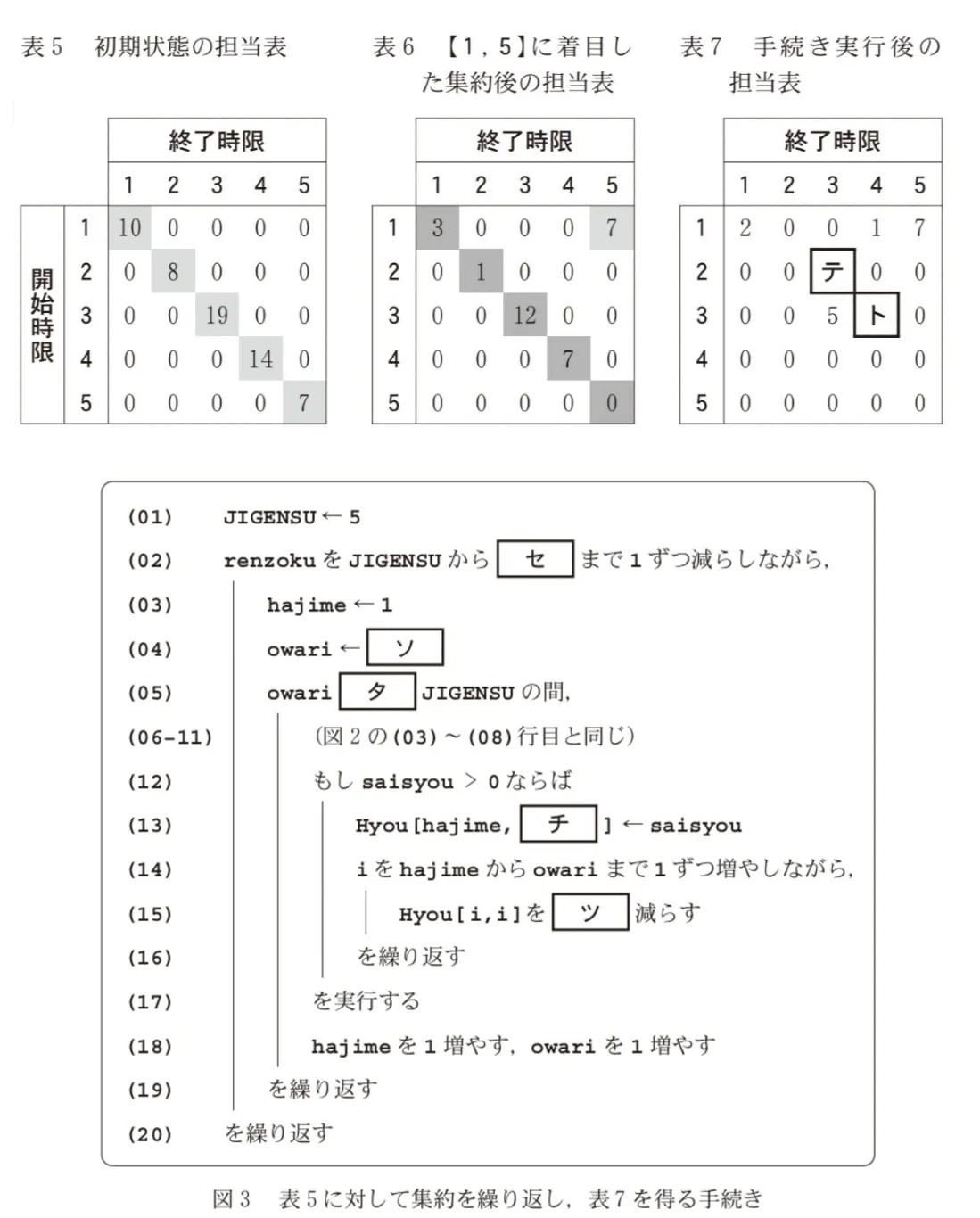

はじめに、各講師が一つの時限のみを担当する場合を考え、表5の担当表を作成した。これは、表の開始時限と終了時限が等しい要素(以下、対角要素と呼ぶ。)に、各時限の受講生数と同じ講師人数を記したものである。表の合計値が58であることから、その日に出勤して講義を担当する講師の人数が58人であることがわかる。なお、以下では担当表の「開始時限k,終了時限s」の要素を【k,s】と表記する。

講師が複数の時限をできるだけ長く連続して担当することで、出勤する講師の人数を少なくした担当表を求めたい。そのために、適切な順序で繰り返し集約する手順を考える。ただし、今回の検討では、講師の担当開始時限と終了時限の間に、講義を担当しない時限はないものとする。

この手順では、はじめに5時限連続して担当することができる人数の上限を考え、【1,5】に着目した集約を行う。表5に対して【1,5】に着目した集約を行った後の担当表は表6になる。

この後、連続時限数が4、3、2のときについても、順次集約を行っていくことで、出勤する講師の人数を少なくした担当表を求めることができる。連続時限数が4のときは、【1,( シ )】と【( ス ),5】の二つの要素に着目し、それぞれ集約を行う。連続時限数が3のときは三つの要素、連続時限数が2のときは四つの要素に着目し、それぞれ集約を行う。

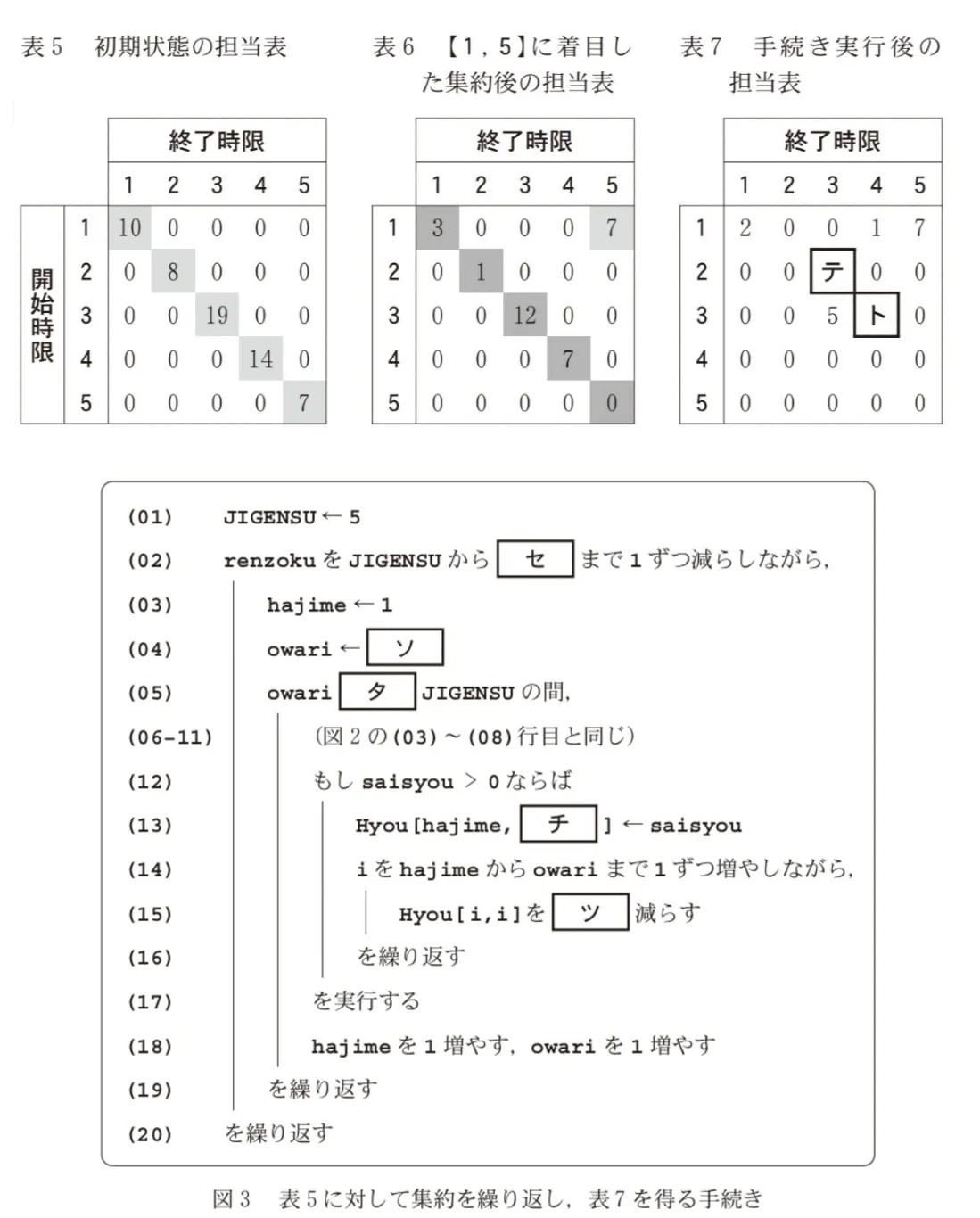

表5に対して集約を繰り返し、表7を得る手続き(図3)を作成した。この手続きでは、はじめに時限の数を変数JIGENSUに格納したうえで、連続時限数を表す変数renzokuを変化させながら集約を行っている。(06)~(11)行目で、「該当する対角要素」の最小値をsaisyouに格納している。また、(13)行目で、求めた最小値を着目している要素に代入し、(14)~(16)行目で、求めた最小値を「該当する対角要素」から引いている。

図3の手続きを実行したところ、出勤する講師の人数が少なくなった表7の担当表が得られた。表7の【2,3】の値は( テ )、【3,4】の値は( ト )であった。

( チ )にあてはまるものを1つ選べ。

このページは閲覧用ページです。

履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

大学入学共通テスト(数学)試験 令和5年度(2023年度)追・再試験 問169(情報関係基礎(第3問) 問17) (訂正依頼・報告はこちら)

ある個別指導塾では、午後の時間帯を、第1時限から第5時限までの五つの時限に分けて講義を開講している。受講生は時限を指定して、指導を受ける。

時限ごとに受講生数をまとめたところ、第1時限から順に10、8、19、14、7(人)となった。この個別指導塾では、一対一での指導を行っている。そのため、講義を開講するには、この受講生数と同じ人数の講師を各時限に割り当てる必要がある。

講師は、複数の時限の講義を連続して担当することがある。そこで、塾の講師割り当て担当者は、講師の人数を担当開始時限・終了時限ごとにまとめた担当表を作成することにした。

はじめに、各講師が一つの時限のみを担当する場合を考え、表5の担当表を作成した。これは、表の開始時限と終了時限が等しい要素(以下、対角要素と呼ぶ。)に、各時限の受講生数と同じ講師人数を記したものである。表の合計値が58であることから、その日に出勤して講義を担当する講師の人数が58人であることがわかる。なお、以下では担当表の「開始時限k,終了時限s」の要素を【k,s】と表記する。

講師が複数の時限をできるだけ長く連続して担当することで、出勤する講師の人数を少なくした担当表を求めたい。そのために、適切な順序で繰り返し集約する手順を考える。ただし、今回の検討では、講師の担当開始時限と終了時限の間に、講義を担当しない時限はないものとする。

この手順では、はじめに5時限連続して担当することができる人数の上限を考え、【1,5】に着目した集約を行う。表5に対して【1,5】に着目した集約を行った後の担当表は表6になる。

この後、連続時限数が4、3、2のときについても、順次集約を行っていくことで、出勤する講師の人数を少なくした担当表を求めることができる。連続時限数が4のときは、【1,( シ )】と【( ス ),5】の二つの要素に着目し、それぞれ集約を行う。連続時限数が3のときは三つの要素、連続時限数が2のときは四つの要素に着目し、それぞれ集約を行う。

表5に対して集約を繰り返し、表7を得る手続き(図3)を作成した。この手続きでは、はじめに時限の数を変数JIGENSUに格納したうえで、連続時限数を表す変数renzokuを変化させながら集約を行っている。(06)~(11)行目で、「該当する対角要素」の最小値をsaisyouに格納している。また、(13)行目で、求めた最小値を着目している要素に代入し、(14)~(16)行目で、求めた最小値を「該当する対角要素」から引いている。

図3の手続きを実行したところ、出勤する講師の人数が少なくなった表7の担当表が得られた。表7の【2,3】の値は( テ )、【3,4】の値は( ト )であった。

( チ )にあてはまるものを1つ選べ。

- JIGENSU−1

- JIGENSU

- renzoku

- renzoku+1

- hajime−1

- hajime+1

- owari

- saisyou

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説

前の問題(問168)へ

令和5年度(2023年度)追・再試験 問題一覧

次の問題(問170)へ