二級建築士 過去問

令和6年(2024年)

問52 (学科3(建築構造) 問2)

問題文

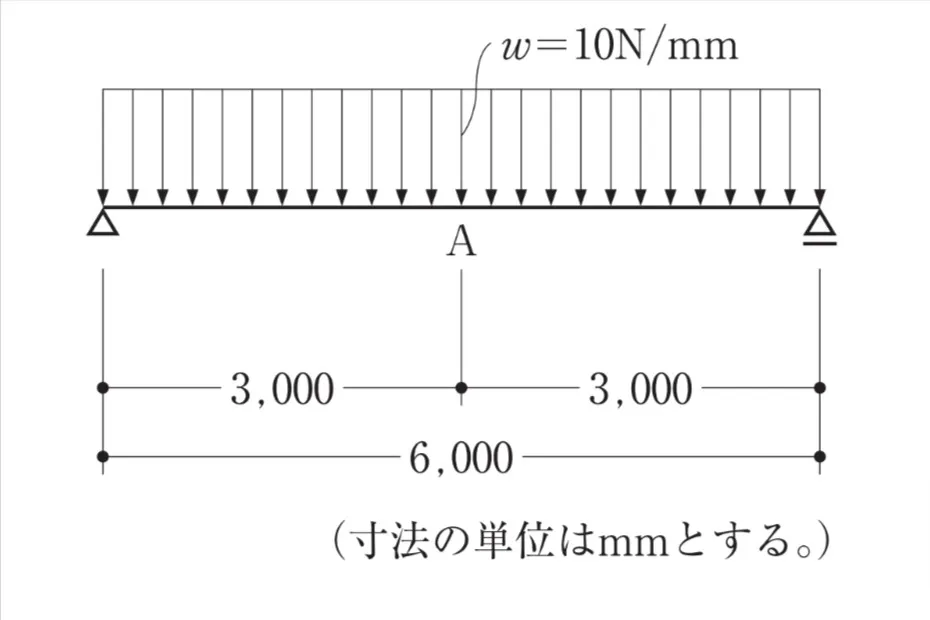

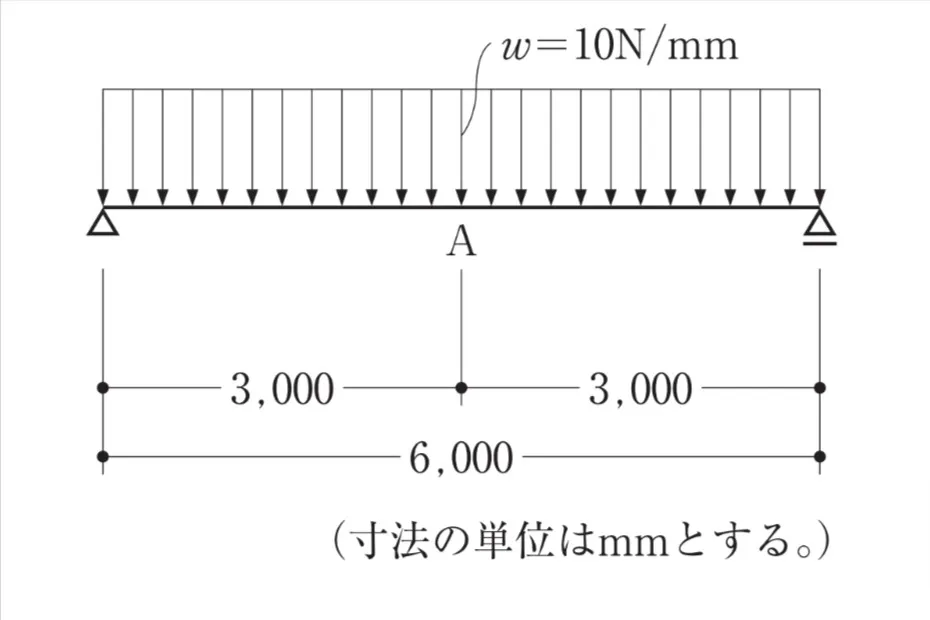

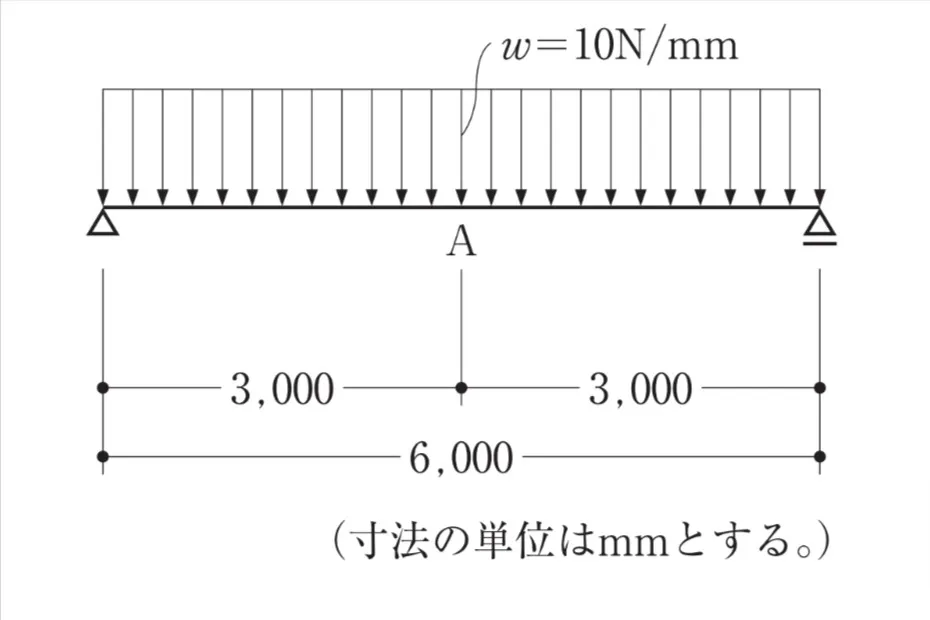

図のような等分布荷重を受ける幅300mmの矩形断面の単純梁において、A点の最大曲げ応力度が10N/mm2となるときの梁のせいの値として、最も近いものは、次のうちどれか。ただし、部材の断面は一様とし、自重は無視するものとする。

このページは閲覧用ページです。

履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

二級建築士試験 令和6年(2024年) 問52(学科3(建築構造) 問2) (訂正依頼・報告はこちら)

図のような等分布荷重を受ける幅300mmの矩形断面の単純梁において、A点の最大曲げ応力度が10N/mm2となるときの梁のせいの値として、最も近いものは、次のうちどれか。ただし、部材の断面は一様とし、自重は無視するものとする。

- 210mm

- 300mm

- 420mm

- 600mm

- 840mm

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

300 mmが最も近い値になります。

等分布荷重が掛かった幅300 mmの矩形断面において、最大曲げモーメントは

M=wL²/8=10 N/mm×6000²mm²/8=45000000N·mm です。

矩形断面の曲げ応力度は

σ=6M/(b h²) で表せます。

σ=10N/mm²、b=300mm を代入して h を解くと

h=√{6M/(b σ)}=√90000=300mm となります。

曲げ応力度は約20N/mm²となり、許容値10N/mm²を大きく上回ります。

断面が小さ過ぎます。

計算値と一致し、曲げ応力度がちょうど10N/mm²になります。

適切な断面寸法です。

曲げ応力度は約5N/mm²まで下がります。

強度上は安全ですが、材料を余分に使う大きさです。

曲げ応力度は約2.5N/mm²となり、必要以上に小さくなります。

過大な断面です。

曲げ応力度は約1.3N/mm²まで下がります。

著しく大きく、無駄が多い寸法です。

矩形断面の梁では、曲げ応力度 σ=6M/(b h²) を利用して必要な h を手早く求められます。

今回の条件では300mmが荷重に見合う最小限の大きさで、これより小さいと強度不足、大きいと材料の無駄が生じます。

参考になった数14

この解説の修正を提案する

02

等分布荷重は、集中荷重W =10N/㎜×6,000㎜=60,000(N)=60(kN)におきかえて、中心に

作用すると考えます。

荷重が部材の中心に作用しているので、両支点が荷重を等分に負担します。

∴Vb=V c=30(kN)(上向き)

A点の曲げモーメントM AをA点の左側から求めます。

ΣMa=0より、(30kN×3,000㎜)-(30kN×1,500㎜)-Ma=0

Ma=45,000(kN・㎜)

=45,000,000(N・㎜)

=45×10⁶N・㎜ (下凸)

Z= bh²/6 = 300㎜ ×h²/6 =50h²㎜ ³

σb=Ma/Z = 45×10⁶/50×h²N/㎟

設問より、最大曲げ応力度が10N/㎟のときの梁せいを求める。

σb= 45×10⁶/50×h² =10N/㎟

h²= 45×10⁶/50×10 = 45×10⁶/5×10² =9×10⁴=90,000=300×300

∴h=300㎜

誤りです。

正しいです。

誤りです。

誤りです。

誤りです。

参考になった数2

この解説の修正を提案する

前の問題(問51)へ

令和6年(2024年) 問題一覧

次の問題(問53)へ