大学入学共通テスト(地理歴史) 過去問

令和6年度(2024年度)本試験

問89 (地理B(第4問) 問6)

問題文

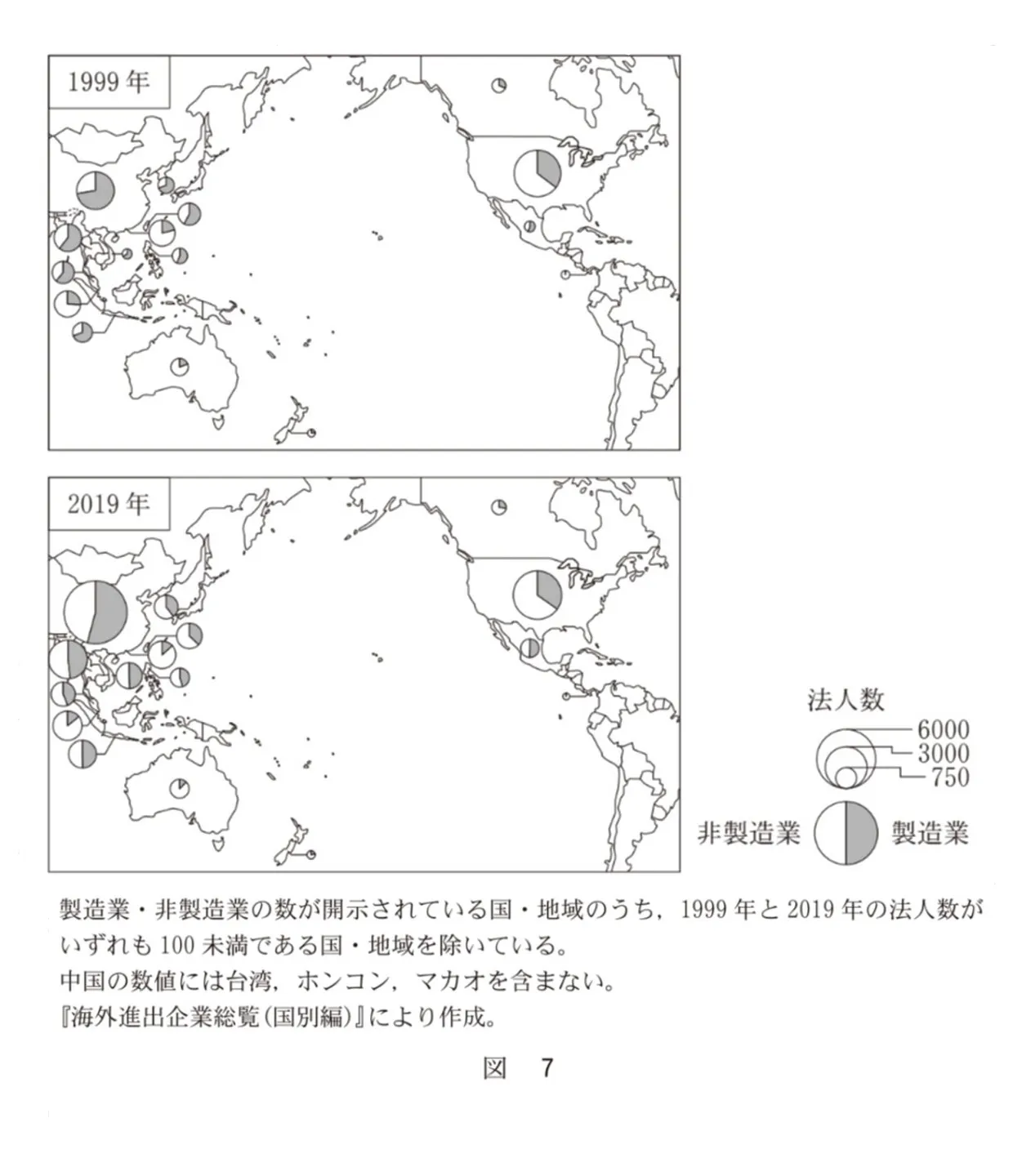

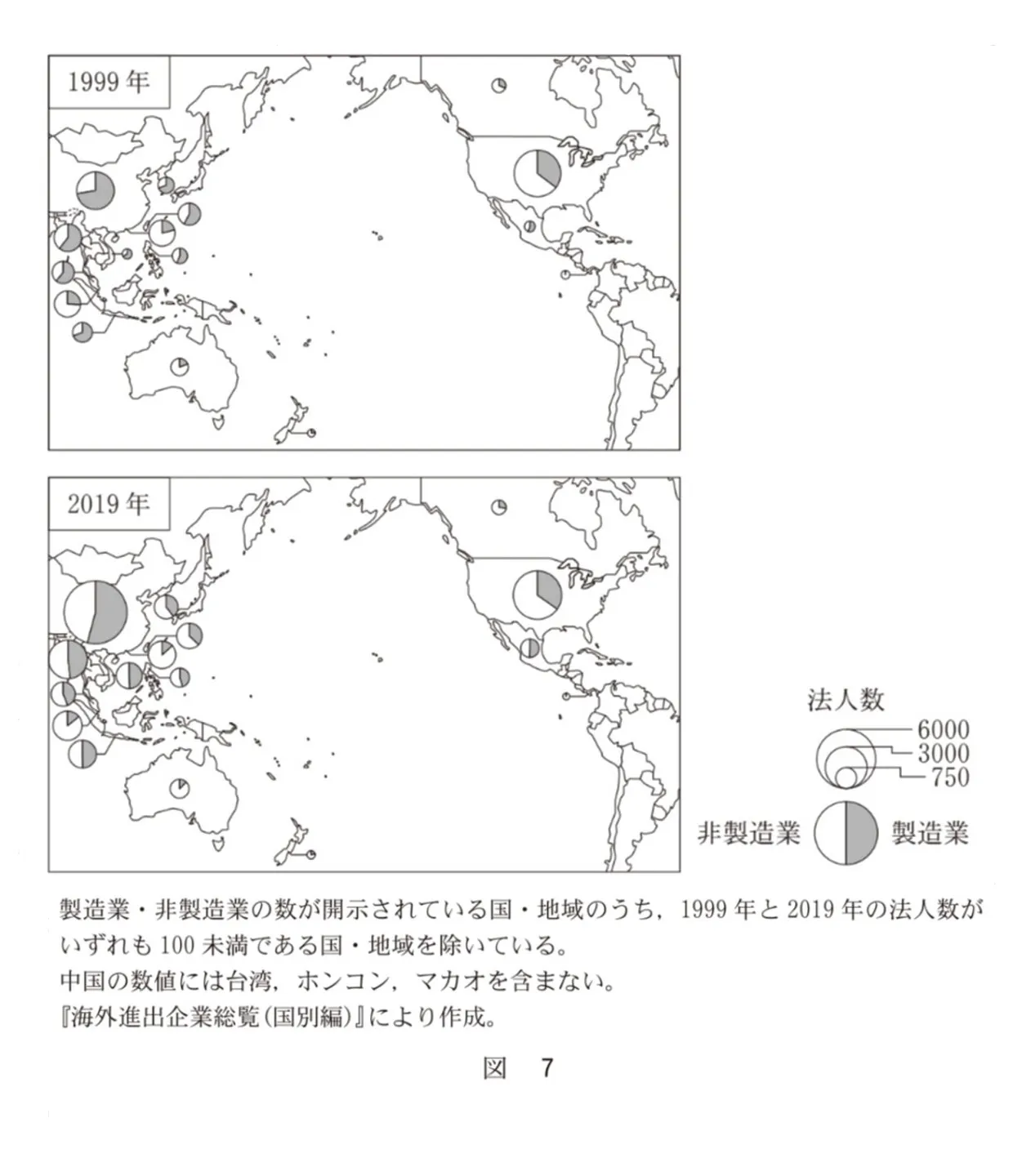

日本の企業は、環太平洋の国・地域に多く進出している。次の図7は、1999年と2019年における日本企業の現地法人数を国・地域別に示したものである。図7に関することがらについて述べた文章中の下線部①~④のうちから、適当でないものを一つ選べ。

1999年から2019年にかけて、日本の企業は新たに、①北アメリカよりもアジアに多く進出した。また、この間の法人数の内訳の変化をみると、②アジアで非製造業の割合が高まった。北アメリカに進出している日本の企業には、③ソフトウェアや人工知能(AI)の開発に関わる企業が含まれる。一方、アジアに進出している日本の製造業として自動車産業がある。日本の自動車企業は、④進出先の工場において部品の生産から完成車の組立てまでを一貫して行っている。

このページは閲覧用ページです。

履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

大学入学共通テスト(地理歴史)試験 令和6年度(2024年度)本試験 問89(地理B(第4問) 問6) (訂正依頼・報告はこちら)

日本の企業は、環太平洋の国・地域に多く進出している。次の図7は、1999年と2019年における日本企業の現地法人数を国・地域別に示したものである。図7に関することがらについて述べた文章中の下線部①~④のうちから、適当でないものを一つ選べ。

1999年から2019年にかけて、日本の企業は新たに、①北アメリカよりもアジアに多く進出した。また、この間の法人数の内訳の変化をみると、②アジアで非製造業の割合が高まった。北アメリカに進出している日本の企業には、③ソフトウェアや人工知能(AI)の開発に関わる企業が含まれる。一方、アジアに進出している日本の製造業として自動車産業がある。日本の自動車企業は、④進出先の工場において部品の生産から完成車の組立てまでを一貫して行っている。

- ①

- ②

- ③

- ④

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

適当でない文章は、

「④進出先の工場において部品の生産から完成車の組立てまでを一貫して行っている。」です。

図7の円の大きさ(法人数)を比べると、2019年は中国・ASEANなどアジアの円が1999年より大幅に拡大し、北アメリカの増加幅を上回ります。

よって適当です。

アジア各国の円グラフをみると、1999年は製造業(濃色)が大部分でしたが、2019年は非製造業(淡色)の比率が明らかに大きくなっています。

適当です。

図7は業種の詳細までは示していませんが、北米に進出する日本企業の代表例としてIT・デジタル関連が多いことは統計や実態と合致します。

適当と判断できます。

日本の自動車メーカーはASEANや中国などに多数進出していますが、多くの拠点は完成車の組立てが中心で、エンジン・主要部品を日本や近隣国から輸入するCKD/SKD方式が依然とっても一般的です。

部品から完成車まで全面的に一貫生産する事例は限られ、図7からも裏づけられません。

したがって内容が過度の一般化になっており不適当です。

参考になった数1

この解説の修正を提案する

前の問題(問88)へ

令和6年度(2024年度)本試験 問題一覧

次の問題(問90)へ