大学入学共通テスト(地理歴史) 過去問

令和6年度(2024年度)追・再試験

問58 (日本史B(第5問) 問4)

問題文

マサ:江戸が東京に変わったのは、明治維新の時だったよね。

ミユ:今、手元の年表を見ると、a1853年にペリーが来航してから、江戸やそれ以外の場所でも様々な出来事が起きているね。

マサ:江戸幕府の崩壊が、東京に変わるきっかけだから、そこから考えよう。

ミユ:b将軍徳川慶喜が、政権を朝廷に返すことを表明した場所は京都だね。

マサ:幕末は、京都に政治の中心が移っていたようだ。でも、戊辰戦争が始まると、江戸も上野一帯で戦争が起きたりして、動乱に巻き込まれていくよ。

ミユ:その後、江戸は東京になる。旧幕府勢力の抵抗が終わると、新政府の支配は安定し、c諸外国との間でも新たな関係が整えられていくんだね。

マサ:ところで、人々はどうやって時代の変化を感じ取ったのかな。

ミユ:長い間京都にいた天皇が、東京に入ったのは大きな出来事だったろうね。年表だとd天皇は1868年の10月に初めて東京に行幸している。その年に京都に戻って、翌年、再び東京に入り、東京は首都として定着していくよ。

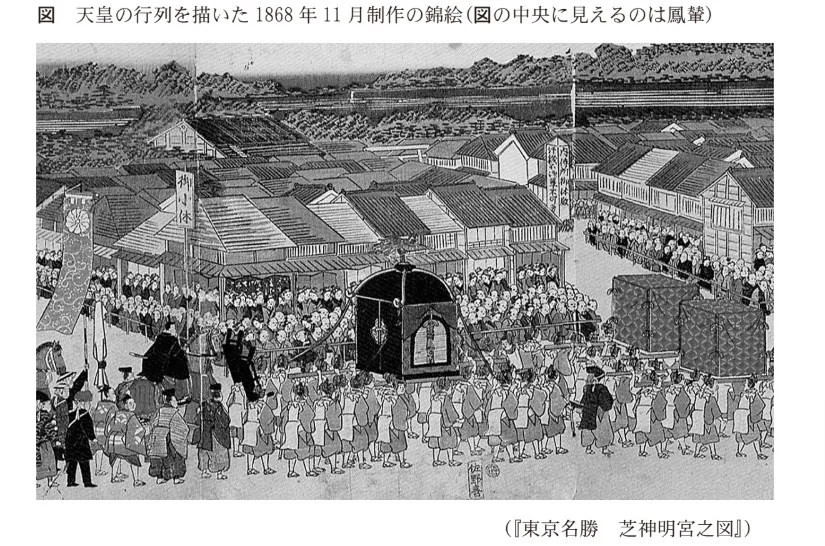

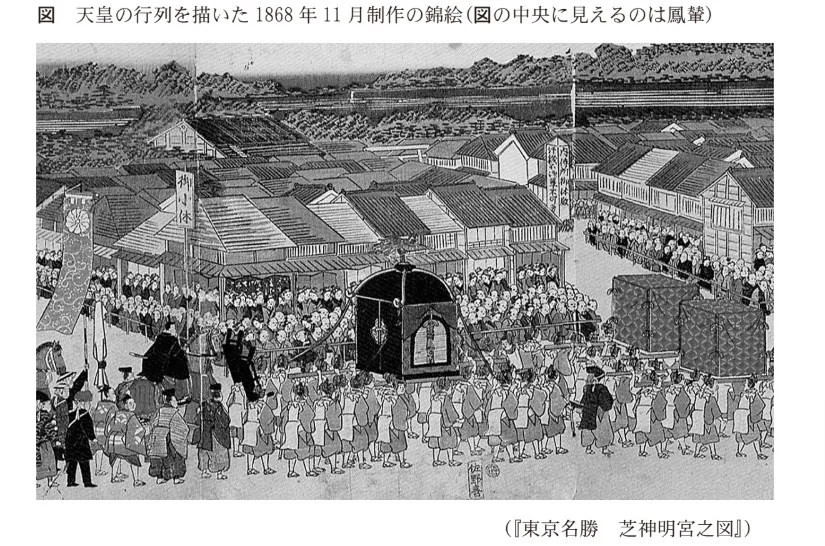

マサさんとミユさんは、下線部dに関する次の史料と、後の図のような錦絵を見つけた。これらに関して述べた後の文a~dについて、最も適当なものの組合せを、後の選択肢のうちから一つ選べ。

史料

十月十三日、快晴。今日、御鳳輦(ほうれん)(注1)東京に着き賜う。今朝品川駅を発し給(たま)い(中略)未刻(ひつじのこく)頃西城(注2)へ着き給う。貴賤老稚道路に輻輳(ふくそう)(注3)して拝し奉る。更に寸地を漏らさず、錐(きり)を立つべき所もなかりし。御行列の次第は梓(あずさ)に上せて行わるる(注4)ものあれば、ここに誌(しる)さず。

(斎藤月岑『増訂武江年表』)

(注1)鳳輦:天皇の乗物。

(注2)西城:江戸城西の丸。

(注3)輻輳:寄り集まって込み合うこと。

(注4)梓に上せて行わるる:出版される。

a 明治天皇が初めての東京行幸で江戸城西の丸に入った後も、東京以外の地域では、新政府に対する旧幕府勢力の抗戦は続いた。

b 開国後、外国文化の影響を受けて、浮世絵の中から多色刷りの技法を導入した錦絵が誕生した。

c 史料によれば、東京の人々は身分や年齢によって整然と区分けされ、天皇の行列を見物したことが分かる。

d 図のような天皇の行列を描いた錦絵が行幸の翌月には作成されており、錦絵が時事問題を伝えるメディアとして役割を果たしていたことがうかがわれる。

このページは閲覧用ページです。

履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

大学入学共通テスト(地理歴史)試験 令和6年度(2024年度)追・再試験 問58(日本史B(第5問) 問4) (訂正依頼・報告はこちら)

マサ:江戸が東京に変わったのは、明治維新の時だったよね。

ミユ:今、手元の年表を見ると、a1853年にペリーが来航してから、江戸やそれ以外の場所でも様々な出来事が起きているね。

マサ:江戸幕府の崩壊が、東京に変わるきっかけだから、そこから考えよう。

ミユ:b将軍徳川慶喜が、政権を朝廷に返すことを表明した場所は京都だね。

マサ:幕末は、京都に政治の中心が移っていたようだ。でも、戊辰戦争が始まると、江戸も上野一帯で戦争が起きたりして、動乱に巻き込まれていくよ。

ミユ:その後、江戸は東京になる。旧幕府勢力の抵抗が終わると、新政府の支配は安定し、c諸外国との間でも新たな関係が整えられていくんだね。

マサ:ところで、人々はどうやって時代の変化を感じ取ったのかな。

ミユ:長い間京都にいた天皇が、東京に入ったのは大きな出来事だったろうね。年表だとd天皇は1868年の10月に初めて東京に行幸している。その年に京都に戻って、翌年、再び東京に入り、東京は首都として定着していくよ。

マサさんとミユさんは、下線部dに関する次の史料と、後の図のような錦絵を見つけた。これらに関して述べた後の文a~dについて、最も適当なものの組合せを、後の選択肢のうちから一つ選べ。

史料

十月十三日、快晴。今日、御鳳輦(ほうれん)(注1)東京に着き賜う。今朝品川駅を発し給(たま)い(中略)未刻(ひつじのこく)頃西城(注2)へ着き給う。貴賤老稚道路に輻輳(ふくそう)(注3)して拝し奉る。更に寸地を漏らさず、錐(きり)を立つべき所もなかりし。御行列の次第は梓(あずさ)に上せて行わるる(注4)ものあれば、ここに誌(しる)さず。

(斎藤月岑『増訂武江年表』)

(注1)鳳輦:天皇の乗物。

(注2)西城:江戸城西の丸。

(注3)輻輳:寄り集まって込み合うこと。

(注4)梓に上せて行わるる:出版される。

a 明治天皇が初めての東京行幸で江戸城西の丸に入った後も、東京以外の地域では、新政府に対する旧幕府勢力の抗戦は続いた。

b 開国後、外国文化の影響を受けて、浮世絵の中から多色刷りの技法を導入した錦絵が誕生した。

c 史料によれば、東京の人々は身分や年齢によって整然と区分けされ、天皇の行列を見物したことが分かる。

d 図のような天皇の行列を描いた錦絵が行幸の翌月には作成されており、錦絵が時事問題を伝えるメディアとして役割を果たしていたことがうかがわれる。

- a・c

- a・d

- b・c

- b・d

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説

前の問題(問57)へ

令和6年度(2024年度)追・再試験 問題一覧

次の問題(問59)へ