大学入学共通テスト(国語) 過去問

令和6年度(2024年度)本試験

問24 (第3問(古文) 問2)

問題文

桂の院つくりそへ給ふものから、(ア)あからさまにも渡り給(たま)はざりしを、友待つ雪(注1)にもよほされてなむ、ゆくりなく思し立たす(注2)める。かうやうの御歩(あり)きには、源少将、藤式部をはじめて、今の世の有職(いうそく)と聞こゆる若人のかぎり、必ずしも召しまつはしたりしを、(イ)とみのことなりければ、かくとだにもほのめかし給はず、「ただ親しき家司(けいし)(注3)四人五人(よたりいつたり)して」とぞ思しおきて給ふ。

やがて御車引き出(い)でたるに、「空より花の」(注4)とa うち興じたりしも、めでゆくまにまにいつしかと散りうせぬるは、かくてやみぬとにやあらむ。「さるはいみじき出で消えにこそ」と、人々死に返り(注5)妬(ねた)がるを、「げにあへなく口惜し」と思せど、「さてb 引き返さむも人目悪(わろ)かめり。なほ法輪の八講(注6)にことよせて」と思しなりて、ひたやりに急がせ給ふほど、またもつつ闇(注7)に曇りみちて、ありしよりけに散り乱れたれば、道のほとりに御車たてさせつつ見給ふに、何がしの山、くれがしの河原も、ただ時の間にc 面(おも)変はりせり。

かのしぶしぶなりし人々も、いといたう笑み曲げて、「これや小倉(をぐら)の峰(注8)ならまし」「それこそ梅津の渡(注9)りならめ」と、口々に定めあへるものから、松と竹とのけぢめをだに、とりはづしては違(たが)へぬべかめり。「あはれ、世に面白しとはかかるをや言ふならむかし。なほここにてを見栄(は)やさまし(注10)」とて、やがて下簾(したすだれ)(注11)かかげ給ひつつ、

① ここもまた月の中なる里ならし雪の光もよに似ざりけり

などd 興ぜさせ給ふほど、(ウ)かたちをかしげなる童(わらは)の水干(すいかん)着たるが、手を吹く吹く御あと尋(と)め来て、榻(しぢ)(注12)のもとにうずくまりつつ、「これ御車に」とて差し出でたるは、源少将よりの御消息なりけり。e 大夫(たいふ)とりつたへて奉るを見給ふに、「いつも後(おく)らかし給はぬを、かく、

X 白雪のふり捨てられしあたりには恨みのみこそ千重に積もれれ」

とあるを、ほほ笑み給ひて、畳紙(たたうがみ)に、

Y 尋め来やとゆきにしあとをつけつつも待つとは人の知らずやありけむ

やがてそこなる松を雪ながら折らせ給ひて、その枝に結びつけてぞたまはせたる。

やうやう暮れかかるほど、さばかり天霧(あまぎ)らひ(注13)たりしも、いつしかなごりなく晴れわたりて、②名に負ふ里の月影はなやかに差し出でたるに、雪の光もいとどしく映えまさりつつ、天地(あめつち)のかぎり、白銀(しろかね)うちのべたらむがごとくきらめきわたりて、あやにまばゆき夜のさまなり。

院の預かり(注14)も出で来て、「かう渡らせ給ふとも知らざりつれば、とくも迎へ奉らざりしこと」など言ひつつ、頭(かしら)ももたげで、よろづに追従するあまりに、牛の額の雪かきはらふとては、軛(くびき)に触れて烏帽子(えぼし)を落とし、御車やるべき道清むとては、あたら雪をも踏みしだきつつ、足手の色を海老(えび)になして(注15)、桂風(かつらかぜ)を引き歩く。人々、「いまはとく引き入れてむ。かしこのさまもいとゆかしきを」とて、もろそそき(注16)にそそきあへるを、「げにも」とは思すものから、ここもなほ見過ぐしがたうて。

(注1)友待つ雪 ―― 後から降ってくる雪を待つかのように消え残っている雪。

(注2)思し立たす ―― 「す」はここでは尊敬の助動詞。

(注3)家司 ―― 邸(やしき)の事務を担当する者。後出の「大夫」はその一人。

(注4)空より花の ―― 『古今和歌集』の「冬ながら空より花の散りくるは雲のあなたは春にやあるらむ」という和歌をふまえた表現。

(注5)死に返り ―― とても強く。

(注6)法輪の八講 ―― 「法輪」は京都市西京区にある法輪寺。「八講」は『法華経』全八巻を講義して讃(たた)える法会。

(注7)つつ闇 ―― まっくら闇。

(注8)小倉の峰 ―― 京都市右京区にある小倉山。

(注9)梅津の渡り ―― 京都市右京区の名所。桂川左岸に位置する。

(注10)ここにてを見栄やさまし ―― ここで見て賞美しよう。

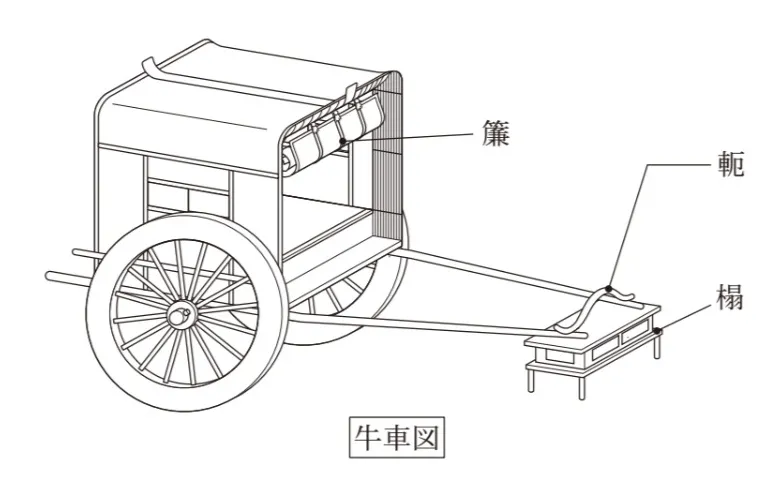

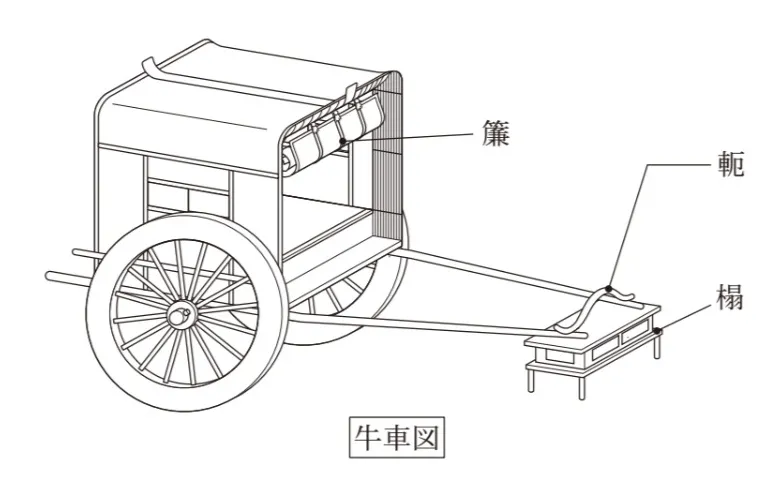

(注11)下簾 ―― 牛車(ぎっしゃ)の前後の簾(下図参照)の内にかける帳(とばり)。

(注12)榻 ―― 牛車から牛をとり放したとき、「軛(くびき)」を支える台(下図参照)。牛車に乗り降りする際に踏み台ともする。

(注13)天霧ひ ―― 「天霧らふ」は雲や霧などがかかって空が一面に曇るという意。

(注14)院の預かり ―― 桂の院の管理を任された人。

(注15)海老になして ―― 海老のように赤くして。

(注16)もろそそき ―― 「もろ」は一斉に、「そそく」はそわそわするという意。

下線部イの解釈として最も適当なものを、次のうちから一つ選べ。

(イ) とみのこと

このページは閲覧用ページです。

履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

大学入学共通テスト(国語)試験 令和6年度(2024年度)本試験 問24(第3問(古文) 問2) (訂正依頼・報告はこちら)

桂の院つくりそへ給ふものから、(ア)あからさまにも渡り給(たま)はざりしを、友待つ雪(注1)にもよほされてなむ、ゆくりなく思し立たす(注2)める。かうやうの御歩(あり)きには、源少将、藤式部をはじめて、今の世の有職(いうそく)と聞こゆる若人のかぎり、必ずしも召しまつはしたりしを、(イ)とみのことなりければ、かくとだにもほのめかし給はず、「ただ親しき家司(けいし)(注3)四人五人(よたりいつたり)して」とぞ思しおきて給ふ。

やがて御車引き出(い)でたるに、「空より花の」(注4)とa うち興じたりしも、めでゆくまにまにいつしかと散りうせぬるは、かくてやみぬとにやあらむ。「さるはいみじき出で消えにこそ」と、人々死に返り(注5)妬(ねた)がるを、「げにあへなく口惜し」と思せど、「さてb 引き返さむも人目悪(わろ)かめり。なほ法輪の八講(注6)にことよせて」と思しなりて、ひたやりに急がせ給ふほど、またもつつ闇(注7)に曇りみちて、ありしよりけに散り乱れたれば、道のほとりに御車たてさせつつ見給ふに、何がしの山、くれがしの河原も、ただ時の間にc 面(おも)変はりせり。

かのしぶしぶなりし人々も、いといたう笑み曲げて、「これや小倉(をぐら)の峰(注8)ならまし」「それこそ梅津の渡(注9)りならめ」と、口々に定めあへるものから、松と竹とのけぢめをだに、とりはづしては違(たが)へぬべかめり。「あはれ、世に面白しとはかかるをや言ふならむかし。なほここにてを見栄(は)やさまし(注10)」とて、やがて下簾(したすだれ)(注11)かかげ給ひつつ、

① ここもまた月の中なる里ならし雪の光もよに似ざりけり

などd 興ぜさせ給ふほど、(ウ)かたちをかしげなる童(わらは)の水干(すいかん)着たるが、手を吹く吹く御あと尋(と)め来て、榻(しぢ)(注12)のもとにうずくまりつつ、「これ御車に」とて差し出でたるは、源少将よりの御消息なりけり。e 大夫(たいふ)とりつたへて奉るを見給ふに、「いつも後(おく)らかし給はぬを、かく、

X 白雪のふり捨てられしあたりには恨みのみこそ千重に積もれれ」

とあるを、ほほ笑み給ひて、畳紙(たたうがみ)に、

Y 尋め来やとゆきにしあとをつけつつも待つとは人の知らずやありけむ

やがてそこなる松を雪ながら折らせ給ひて、その枝に結びつけてぞたまはせたる。

やうやう暮れかかるほど、さばかり天霧(あまぎ)らひ(注13)たりしも、いつしかなごりなく晴れわたりて、②名に負ふ里の月影はなやかに差し出でたるに、雪の光もいとどしく映えまさりつつ、天地(あめつち)のかぎり、白銀(しろかね)うちのべたらむがごとくきらめきわたりて、あやにまばゆき夜のさまなり。

院の預かり(注14)も出で来て、「かう渡らせ給ふとも知らざりつれば、とくも迎へ奉らざりしこと」など言ひつつ、頭(かしら)ももたげで、よろづに追従するあまりに、牛の額の雪かきはらふとては、軛(くびき)に触れて烏帽子(えぼし)を落とし、御車やるべき道清むとては、あたら雪をも踏みしだきつつ、足手の色を海老(えび)になして(注15)、桂風(かつらかぜ)を引き歩く。人々、「いまはとく引き入れてむ。かしこのさまもいとゆかしきを」とて、もろそそき(注16)にそそきあへるを、「げにも」とは思すものから、ここもなほ見過ぐしがたうて。

(注1)友待つ雪 ―― 後から降ってくる雪を待つかのように消え残っている雪。

(注2)思し立たす ―― 「す」はここでは尊敬の助動詞。

(注3)家司 ―― 邸(やしき)の事務を担当する者。後出の「大夫」はその一人。

(注4)空より花の ―― 『古今和歌集』の「冬ながら空より花の散りくるは雲のあなたは春にやあるらむ」という和歌をふまえた表現。

(注5)死に返り ―― とても強く。

(注6)法輪の八講 ―― 「法輪」は京都市西京区にある法輪寺。「八講」は『法華経』全八巻を講義して讃(たた)える法会。

(注7)つつ闇 ―― まっくら闇。

(注8)小倉の峰 ―― 京都市右京区にある小倉山。

(注9)梅津の渡り ―― 京都市右京区の名所。桂川左岸に位置する。

(注10)ここにてを見栄やさまし ―― ここで見て賞美しよう。

(注11)下簾 ―― 牛車(ぎっしゃ)の前後の簾(下図参照)の内にかける帳(とばり)。

(注12)榻 ―― 牛車から牛をとり放したとき、「軛(くびき)」を支える台(下図参照)。牛車に乗り降りする際に踏み台ともする。

(注13)天霧ひ ―― 「天霧らふ」は雲や霧などがかかって空が一面に曇るという意。

(注14)院の預かり ―― 桂の院の管理を任された人。

(注15)海老になして ―― 海老のように赤くして。

(注16)もろそそき ―― 「もろ」は一斉に、「そそく」はそわそわするという意。

下線部イの解釈として最も適当なものを、次のうちから一つ選べ。

(イ) とみのこと

- 今までになかったこと

- にわかに思いついたこと

- ひそかに楽しみたいこと

- 天候に左右されること

- とてもぜいたくなこと

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

選ぶべき語句は「にわかに思いついたこと」です。「とみ」は古典で「突然」「急(と)ぐべき」という意味を表し、「とみのこと」は「急な事態」や「思いがけない出来事」を指します。本文では、主人公が急に桂へ行くことを決めたため、いつものように大勢を呼び集める間もなく、親しい家司だけを連れて出発した、という流れになっています。

「前例がない」という意味で、急かどうかは含みません。文脈で必要なのは「急に決まったため呼び寄せられなかった」理由なので合いません。

「とみ」の本来の意味「急な・突然の」に合致し、急ぎゆえに準備が整わなかったと説明できます。

秘密にする意図を表しますが、「とみ」にはその意味はありません。

天候の良し悪しの話ではなく、急ぎかどうかの話なので不適当です。

贅沢さは「とみ」と無関係です。

「とみ」は『徒然草』などでも「とみに」の形で「すぐに」「急に」と使われます。本文の「とみのことなりければ」は「急な出来事であったので」と訳せば自然です。この急な決定こそが、大勢の随行者を呼ばず家司四・五人で出発した理由を明快に説明しています。

参考になった数0

この解説の修正を提案する

前の問題(問23)へ

令和6年度(2024年度)本試験 問題一覧

次の問題(問25)へ