2級土木施工管理技士 過去問

令和6年度(後期)

問22 (土木 問22)

問題文

このページは閲覧用ページです。

履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

2級土木施工管理技士試験 令和6年度(後期) 問22(土木 問22) (訂正依頼・報告はこちら)

- (ニ) → (ロ) → (ハ)・(ホ) → (イ)

- (ロ) → (ニ) → (ハ)・(ホ) → (イ)

- (ニ) → (ロ) → (イ) → (ハ)・(ホ)

- (ロ) → (イ) → (ハ)・(ホ) → (ニ)

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

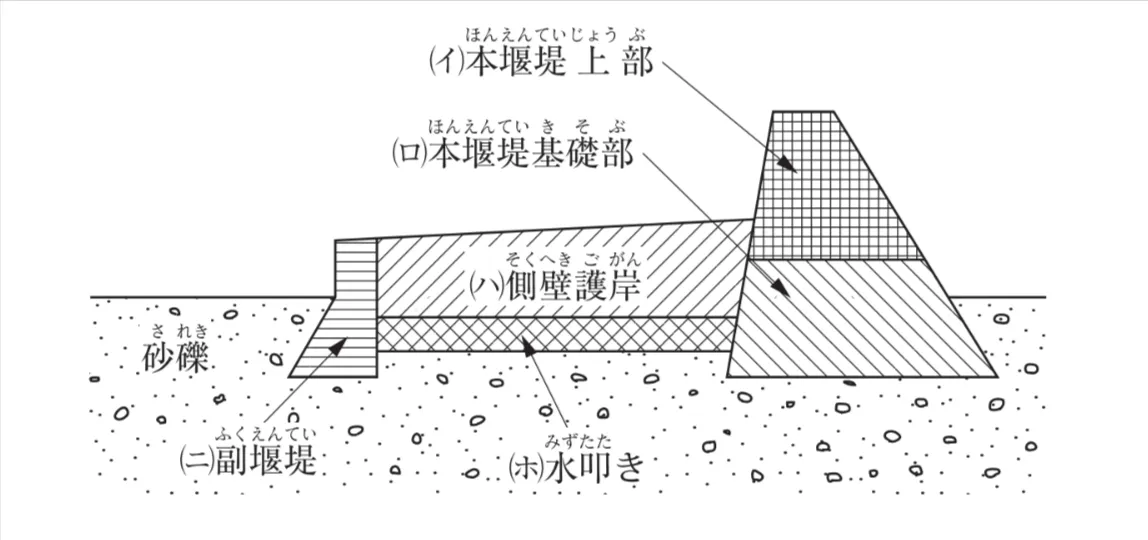

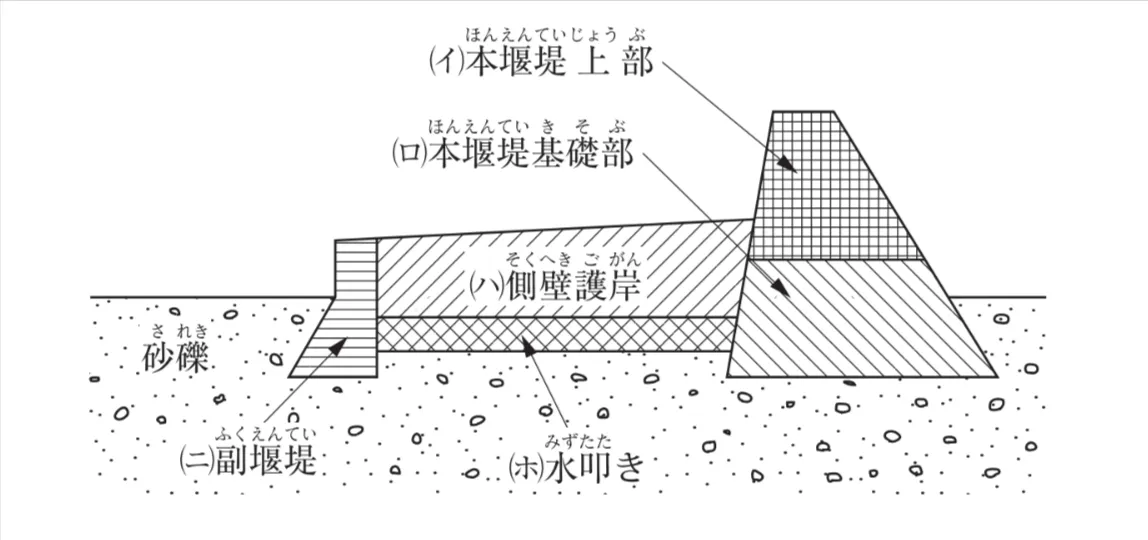

この問題は、砂礫の堆積層上に砂防堰堤を構築する際の一般的な施工順序について問うものです。

堰堤の安定性を確保するためには、基礎部分から順に確実に施工していく必要があり、各部材の役割を理解した上で、その構築順序を把握することが重要です。

誤りです。

適当です。

砂防堰堤は、安定した基礎の上に築かれることが重要です。

したがって、施工はまず、堰堤本体の基礎となる部分から着手するのが一般的です。

図の(ロ)本堰堤基礎部が最も下部に位置する本体の基礎となるため、最初に施工します。

次に、本堰堤の安定性を高めるために、下流側に設置される(ニ)副堰堤を施工します。

副堰堤は、本堰堤の基礎を保護し、下流側の河床洗掘を防ぐ役割を持っています。

これらの基礎部分が完成した後、堰堤の本体を安定させるための(ハ)側壁護岸と、堰堤下流側の洗掘を防止する(ホ)水叩きを施工します。

これらは同時に、あるいは並行して施工されることが一般的です。最後に、堰堤の最上部である(イ)本堰堤上部を施工して、堰堤全体を完成させます。

誤りです。

誤りです。

この問題のポイントは、砂防堰堤の施工が、下部から上部へ、そして本体から付帯構造物へと進められるという基本原則を理解しているかどうかです。

参考になった数2

この解説の修正を提案する

前の問題(問21)へ

令和6年度(後期) 問題一覧

次の問題(問23)へ