大学入学共通テスト(地理歴史) 過去問

令和6年度(2024年度)本試験

問38 (日本史B(第1問) 問5)

問題文

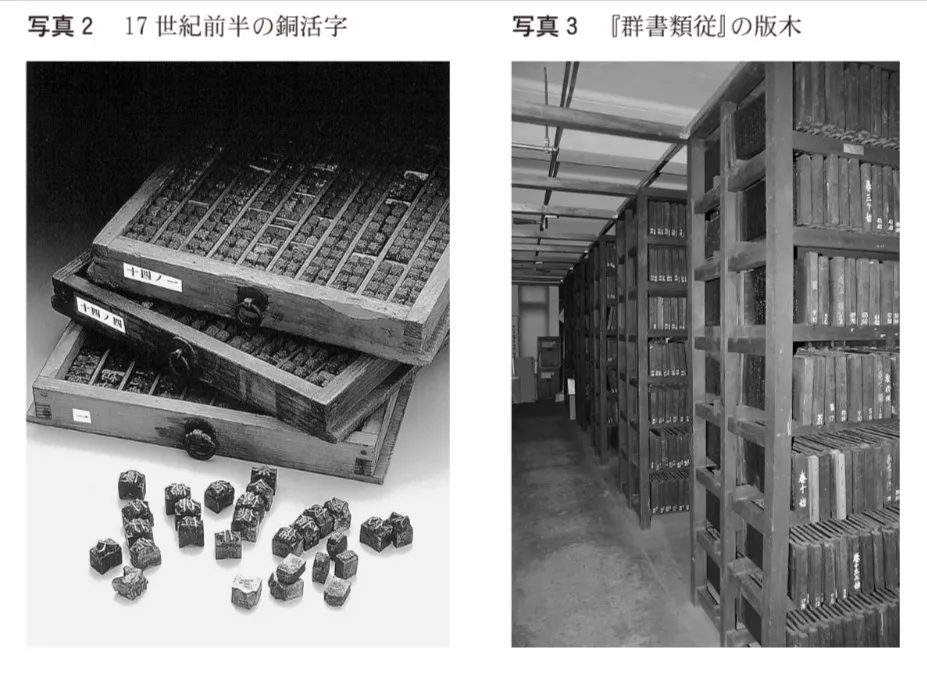

活字印刷の技術は、16世紀後半に( ア )などを通じてもたらされ、17世紀前半にかけて活字(写真2)を用いた出版もなされた。徳川家康は、( イ )『吾妻鏡』を愛読しており、同書をはじめとした日本や中国の古典を出版させている。この出版事業によって、それまで秘蔵されていた書籍なども世に知られるようになった。

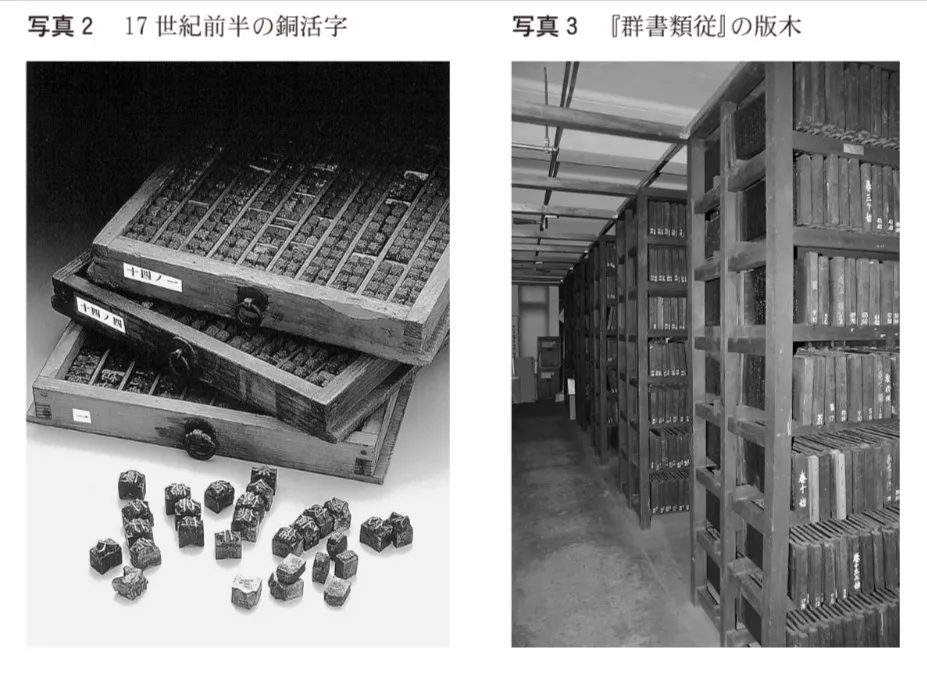

その後、木版印刷による商業出版がさかんになり、江戸時代後期にかけてのd 学問や文芸の発達を支えた。国学者の塙保己一は、各地の寺社や文庫、個人が所蔵する貴重な文献を収集し、日本の古典1200種類以上を網羅した叢書(そうしょ)である『群書類従』を刊行した。e 『群書類従』はその後の歴史研究においても必要不可欠な書物となっているが、その版木も、災害や戦火を経ながら、多くの人々の努力により現在まで受け継がれている(写真3)。

下線部dに関連して、江戸時代後期に学問や文芸の分野で活躍した人物について述べた次の文X・Yと、それに該当する語句a~dとの組合せとして正しいものを、後のうちから一つ選べ。

X この人物は、江戸に蘭学塾の芝蘭堂を開いて門弟を育成し、蘭学の入門書である『蘭学階梯』を著した。

Y この人物は、江戸町人の風俗や恋愛を描いた人情本で人気を博したが、天保の改革で処罰を受けた。

a 大槻玄沢

b 緒方洪庵

c 為永春水

d 滝沢(曲亭)馬琴

このページは閲覧用ページです。

履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

大学入学共通テスト(地理歴史)試験 令和6年度(2024年度)本試験 問38(日本史B(第1問) 問5) (訂正依頼・報告はこちら)

活字印刷の技術は、16世紀後半に( ア )などを通じてもたらされ、17世紀前半にかけて活字(写真2)を用いた出版もなされた。徳川家康は、( イ )『吾妻鏡』を愛読しており、同書をはじめとした日本や中国の古典を出版させている。この出版事業によって、それまで秘蔵されていた書籍なども世に知られるようになった。

その後、木版印刷による商業出版がさかんになり、江戸時代後期にかけてのd 学問や文芸の発達を支えた。国学者の塙保己一は、各地の寺社や文庫、個人が所蔵する貴重な文献を収集し、日本の古典1200種類以上を網羅した叢書(そうしょ)である『群書類従』を刊行した。e 『群書類従』はその後の歴史研究においても必要不可欠な書物となっているが、その版木も、災害や戦火を経ながら、多くの人々の努力により現在まで受け継がれている(写真3)。

下線部dに関連して、江戸時代後期に学問や文芸の分野で活躍した人物について述べた次の文X・Yと、それに該当する語句a~dとの組合せとして正しいものを、後のうちから一つ選べ。

X この人物は、江戸に蘭学塾の芝蘭堂を開いて門弟を育成し、蘭学の入門書である『蘭学階梯』を著した。

Y この人物は、江戸町人の風俗や恋愛を描いた人情本で人気を博したが、天保の改革で処罰を受けた。

a 大槻玄沢

b 緒方洪庵

c 為永春水

d 滝沢(曲亭)馬琴

- X ― a Y ― c

- X ― a Y ― d

- X ― b Y ― c

- X ― b Y ― d

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

正しい組合せは、「X―a Y―c」 です。

Xは蘭学者の大槻玄沢、Yは人情本作者の為永春水を指します。

正しい組み合わせです。

大槻玄沢(a)は江戸に私塾「芝蘭堂」を開き、『蘭学階梯』を著して蘭学普及に尽力しました。

為永春水(c)は『春色梅児誉美』などの人情本で人気を集めましたが、天保の改革で咎められました。

Xは正しいものの、滝沢(曲亭)馬琴(d)は合巻・読本の作者で、処罰の対象とはなっていません。

Yの条件に合いません。

緒方洪庵(b)は大阪で適塾を開いた医師で、芝蘭堂や『蘭学階梯』とは無関係です。

Xが不一致です。

XとYがともに条件を満たしません。

緒方洪庵は蘭学階梯の著者ではなく、滝沢馬琴も天保の改革で処罰されていません。

参考になった数0

この解説の修正を提案する

前の問題(問37)へ

令和6年度(2024年度)本試験 問題一覧

次の問題(問39)へ