大学入学共通テスト(地理歴史) 過去問

令和6年度(2024年度)本試験

問39 (日本史B(第1問) 問6)

問題文

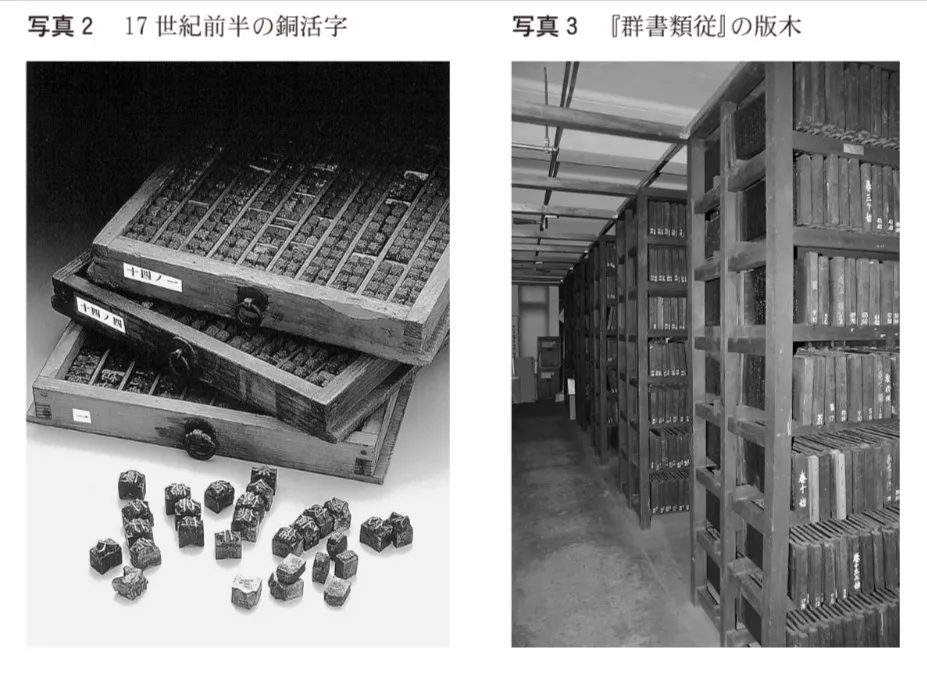

活字印刷の技術は、16世紀後半に( ア )などを通じてもたらされ、17世紀前半にかけて活字(写真2)を用いた出版もなされた。徳川家康は、( イ )『吾妻鏡』を愛読しており、同書をはじめとした日本や中国の古典を出版させている。この出版事業によって、それまで秘蔵されていた書籍なども世に知られるようになった。

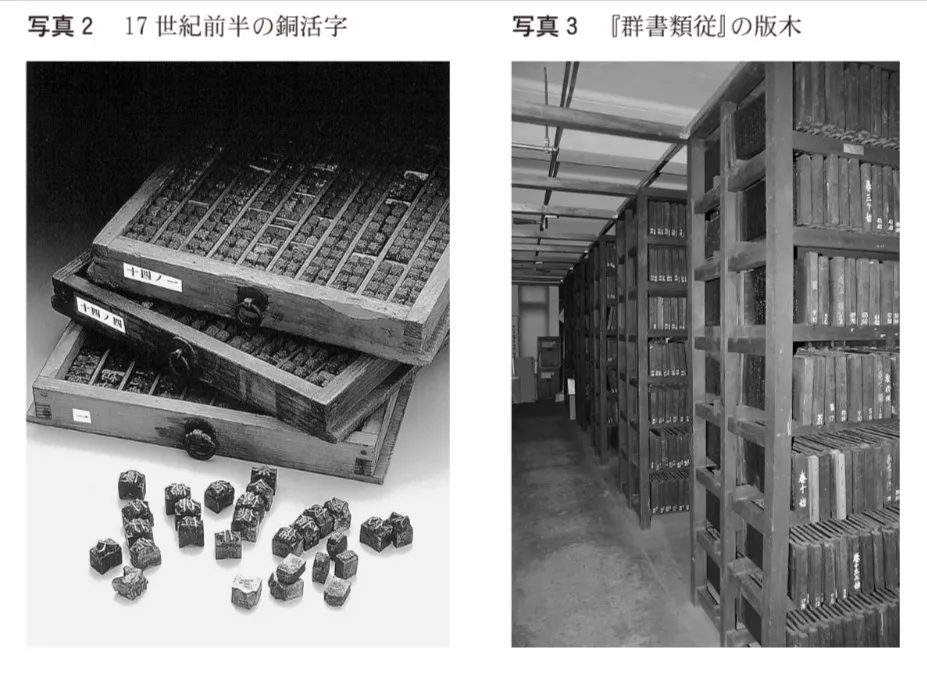

その後、木版印刷による商業出版がさかんになり、江戸時代後期にかけてのd 学問や文芸の発達を支えた。国学者の塙保己一は、各地の寺社や文庫、個人が所蔵する貴重な文献を収集し、日本の古典1200種類以上を網羅した叢書(そうしょ)である『群書類従』を刊行した。e 『群書類従』はその後の歴史研究においても必要不可欠な書物となっているが、その版木も、災害や戦火を経ながら、多くの人々の努力により現在まで受け継がれている(写真3)。

下線部eに関連して、次の史料3は、明治時代の歴史書編纂(へんさん)事業に関して記された文章の一節である。この史料3の内容と近代の印刷・出版について述べた後の文a~dについて、正しいものの組合せを、後のうちから一つ選べ。

史料3

近年、活版印刷器械の便(べん)開け、著書はなはだ盛んなるがごときも、実は士族糊口(ここう)(注1)のためにするに過ぎず。官撰官訳の書を除けば良書なし。(中略)修史(注2)の材料となるべき書に印本(いんぽん)(注3)はなはだ少なし。ただ『群書類従』ありて大いにその力を得たり。また官の力によりて成りたるものなり。(中略)古来印本にて伝わりたる物語・軍談類の妄謬(もうびゅう)(注4)を正すを、今度修史の眼目とせり。

(久米邦武「修史意見書」草案)

(注1)糊口:生活のための手段。

(注2)修史:歴史書を編纂すること。

(注3)印本:印刷された書物、木版本。

(注4)妄謬:まちがい、あやまり。

a 史料3によると、活版印刷技術の発達にともない出版がさかんになり、士族も出版活動に関わっていたことが分かる。

b 史料3によると、江戸時代に出版文化が発展していたため、『群書類従』のほかにも歴史書編纂の参考とすべき良書が広まっていたことが分かる。

c 明治時代には、円本や文庫本などが出版されるようになり、大衆文化が形成された。

d 明治時代には、日刊新聞(日刊紙)や雑誌の創刊が相次ぎ、民間の言論活動が活発化した。

このページは閲覧用ページです。

履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

大学入学共通テスト(地理歴史)試験 令和6年度(2024年度)本試験 問39(日本史B(第1問) 問6) (訂正依頼・報告はこちら)

活字印刷の技術は、16世紀後半に( ア )などを通じてもたらされ、17世紀前半にかけて活字(写真2)を用いた出版もなされた。徳川家康は、( イ )『吾妻鏡』を愛読しており、同書をはじめとした日本や中国の古典を出版させている。この出版事業によって、それまで秘蔵されていた書籍なども世に知られるようになった。

その後、木版印刷による商業出版がさかんになり、江戸時代後期にかけてのd 学問や文芸の発達を支えた。国学者の塙保己一は、各地の寺社や文庫、個人が所蔵する貴重な文献を収集し、日本の古典1200種類以上を網羅した叢書(そうしょ)である『群書類従』を刊行した。e 『群書類従』はその後の歴史研究においても必要不可欠な書物となっているが、その版木も、災害や戦火を経ながら、多くの人々の努力により現在まで受け継がれている(写真3)。

下線部eに関連して、次の史料3は、明治時代の歴史書編纂(へんさん)事業に関して記された文章の一節である。この史料3の内容と近代の印刷・出版について述べた後の文a~dについて、正しいものの組合せを、後のうちから一つ選べ。

史料3

近年、活版印刷器械の便(べん)開け、著書はなはだ盛んなるがごときも、実は士族糊口(ここう)(注1)のためにするに過ぎず。官撰官訳の書を除けば良書なし。(中略)修史(注2)の材料となるべき書に印本(いんぽん)(注3)はなはだ少なし。ただ『群書類従』ありて大いにその力を得たり。また官の力によりて成りたるものなり。(中略)古来印本にて伝わりたる物語・軍談類の妄謬(もうびゅう)(注4)を正すを、今度修史の眼目とせり。

(久米邦武「修史意見書」草案)

(注1)糊口:生活のための手段。

(注2)修史:歴史書を編纂すること。

(注3)印本:印刷された書物、木版本。

(注4)妄謬:まちがい、あやまり。

a 史料3によると、活版印刷技術の発達にともない出版がさかんになり、士族も出版活動に関わっていたことが分かる。

b 史料3によると、江戸時代に出版文化が発展していたため、『群書類従』のほかにも歴史書編纂の参考とすべき良書が広まっていたことが分かる。

c 明治時代には、円本や文庫本などが出版されるようになり、大衆文化が形成された。

d 明治時代には、日刊新聞(日刊紙)や雑誌の創刊が相次ぎ、民間の言論活動が活発化した。

- a・c

- a・d

- b・c

- b・d

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

正しい組み合わせは「a・d」 です。

【各文の検討】

a:正しい

史料3に基づき、活版印刷技術の発達と士族の出版活動の関与について述べています。

b:誤り

江戸時代の出版文化が発展していたと述べられていますが、『群書類従』以外の良書が広まっていたわけではなく、歴史書の編纂が進められていることが記されています。

c:誤り

史料3には、明治時代に円本や文庫本が出版されたという内容は含まれていません。

d:正しい

明治時代には日刊新聞や雑誌が相次いで創刊され、民間の言論活動が活発になりました。

これは、史料3における出版活動の発展と一致します。

誤りです。

正しい組み合わせです。

誤りです。

誤りです。

史料3では、活版印刷の発達が 士族の出版活動に影響を与えたこと、また明治時代における言論活動の活発化が述べられています。

活版印刷の発達や日刊新聞・雑誌の創刊に関する内容を正しく表現したのは「a・d」の組み合わせです。

参考になった数0

この解説の修正を提案する

前の問題(問38)へ

令和6年度(2024年度)本試験 問題一覧

次の問題(問40)へ