大学入学共通テスト(地理歴史) 過去問

令和6年度(2024年度)追・再試験

問17 (世界史B(第3問) 問4)

問題文

B あるクラスで、アフリカ南部の歴史の授業が行われている。

先生:先週の授業では、1895年の地図を基に、イギリスの植民地支配の特徴について調べる宿題を出しました。各班の結果を発表してください。

丸谷:私たちの班は、各植民地の統治体制が様々であることに気付きました。ケープ植民地や隣のナタール植民地は、白人の割合が他のアフリカ植民地より高かったため自治権が与えられています。

鈴木:一方、現在のボツワナであるベチュアナランドは、白人の割合が圧倒的に低かったため、現地の首長を利用して間接的に統治する保護領とされていました。

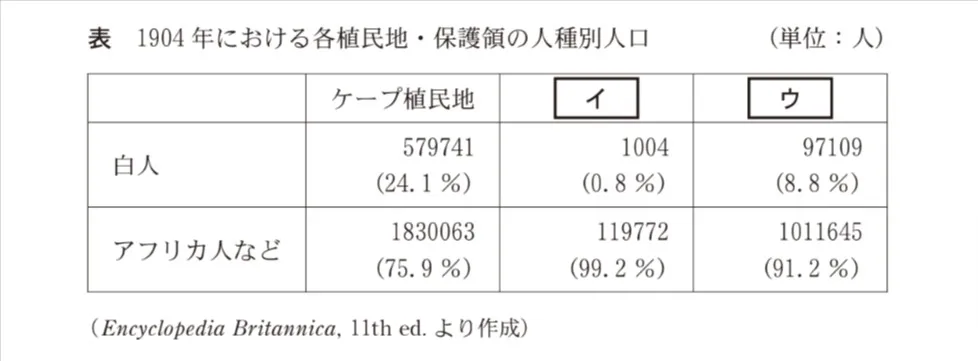

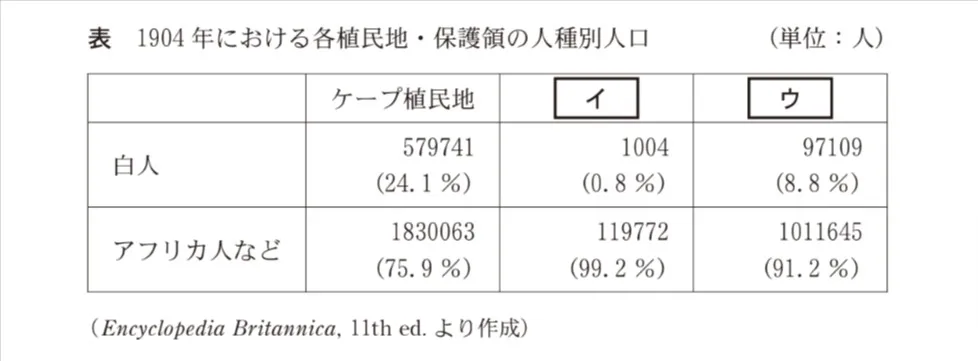

丸谷:なお、1904年におけるケープ植民地、ナタール植民地、ベチュアナランド保護領の人種別人口は次のようになっています。

先生:そうした視点で、イギリス植民地支配の特徴を考えることは大切ですね。

高田:私たちの班は、トランスヴァール共和国とオレンジ自由国に注目しました。これら二つの国は、( エ )。

先生:そのとおりです。また現在のモザンビークは、当時ポルトガルの植民地でしたが、イギリス領を中心とする経済圏に組み込まれます。bアフリカ南部に限らず、イギリスが自国の植民地以外の地域に経済進出しようとした事例は、他の時代でも見られました。

下線部bについて述べた文として最も適当なものを、次の選択肢のうちから一つ選べ。

このページは閲覧用ページです。

履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

大学入学共通テスト(地理歴史)試験 令和6年度(2024年度)追・再試験 問17(世界史B(第3問) 問4) (訂正依頼・報告はこちら)

B あるクラスで、アフリカ南部の歴史の授業が行われている。

先生:先週の授業では、1895年の地図を基に、イギリスの植民地支配の特徴について調べる宿題を出しました。各班の結果を発表してください。

丸谷:私たちの班は、各植民地の統治体制が様々であることに気付きました。ケープ植民地や隣のナタール植民地は、白人の割合が他のアフリカ植民地より高かったため自治権が与えられています。

鈴木:一方、現在のボツワナであるベチュアナランドは、白人の割合が圧倒的に低かったため、現地の首長を利用して間接的に統治する保護領とされていました。

丸谷:なお、1904年におけるケープ植民地、ナタール植民地、ベチュアナランド保護領の人種別人口は次のようになっています。

先生:そうした視点で、イギリス植民地支配の特徴を考えることは大切ですね。

高田:私たちの班は、トランスヴァール共和国とオレンジ自由国に注目しました。これら二つの国は、( エ )。

先生:そのとおりです。また現在のモザンビークは、当時ポルトガルの植民地でしたが、イギリス領を中心とする経済圏に組み込まれます。bアフリカ南部に限らず、イギリスが自国の植民地以外の地域に経済進出しようとした事例は、他の時代でも見られました。

下線部bについて述べた文として最も適当なものを、次の選択肢のうちから一つ選べ。

- イギリス連邦経済会議で、連邦内の関税が下げられ、他国の商品の関税が高くされた。

- イギリス外相ジョセフ=チェンバレンが、ラテンアメリカへの経済進出を狙ってスペインからの独立を支持した。

- アヘン戦争後に、イギリスと清が条約を結び、協定で関税が定められるようになった。

- 19世紀後半に、イギリスとオスマン帝国が、初めてイギリス人商人の特権を認める通商条約を結んだ。

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

最も適当なのは

「アヘン戦争後に、イギリスと清が条約を結び、協定で関税が定められるようになった。」です。

1932年のオタワ会議で取り決めた帝国優先関税は、イギリス本国と自治領・植民地の内部で互恵的に関税を下げ、域外品に高関税を課した仕組みです。

対象は自国勢力圏内であり、「他国領域へ進出して経済権益を拡大した」例とは言えません。

ラテンアメリカ独立を後押ししたのは1820年代の外相ジョージ=カニングで、ジョセフ=チェンバレン(在任1895〜1903年)ではありません。

時期と人物が誤っています。

1842年の南京条約・1843年の五港通商章程・1844年の虎門寨追加条約などで、均一関税(当初5%)が設定され、イギリスは中国市場で低率関税の恩恵を受けました。

清を植民地化せずとも経済的優位を得た典型的事例で、問われた趣旨に合致します。

オスマン帝国がイギリスに大幅な通商特権を認めたのは1838年のバルタ・リマン条約(19世紀前半)で、「19世紀後半」でも「初めて」でもありません。

イギリスが自国植民地以外の地域へ経済進出した歴史的事例として、清との通商条約で低率関税を獲得した「アヘン戦争後の条約」が最も的確です。

参考になった数0

この解説の修正を提案する

前の問題(問16)へ

令和6年度(2024年度)追・再試験 問題一覧

次の問題(問18)へ