大学入学共通テスト(地理歴史) 過去問

令和6年度(2024年度)追・再試験

問36 (日本史B(第1問) 問3)

問題文

A

アスミ:もうすぐお盆だね。

エイジ:そうだね。私の住んでいる地区でも盆踊りがあるよ。楽しみだな。

アスミ:私の住んでいる地区では、いつも東京音頭(おんど)で盛り上がっているなあ。でも、東京音頭って言いながら、今では全国各地で踊られているよね。なんでだろう。

エイジ:実は、私も気になって調べたことがあるんだ。東京音頭って、1932年にたまたま朝風呂で顔を合わせた人たちが、東京に活気を取り戻すために企画して作った丸の内音頭がもとになっているんだって。面白いよね。

アスミ:知らなかった。確かに、1920年代半ばから30年代半ばには( ア )ため、各地に伝わったのもうなずけるね。

エイジ:a当時の日本は、政治・外交や社会経済の面で様々な課題を抱えていたけど、そういう時でも盆踊りは全国で催されていたんだね。

アスミ:民衆の娯楽は今より少なかっただろうから、体から抜け出した虫が天帝に罪を告げるのを恐れて、共同飲食しながら夜を明かす( イ )のような行事も好まれたかもね。きっとb全国各地に独特のお祭りや行事があったんだろうね。

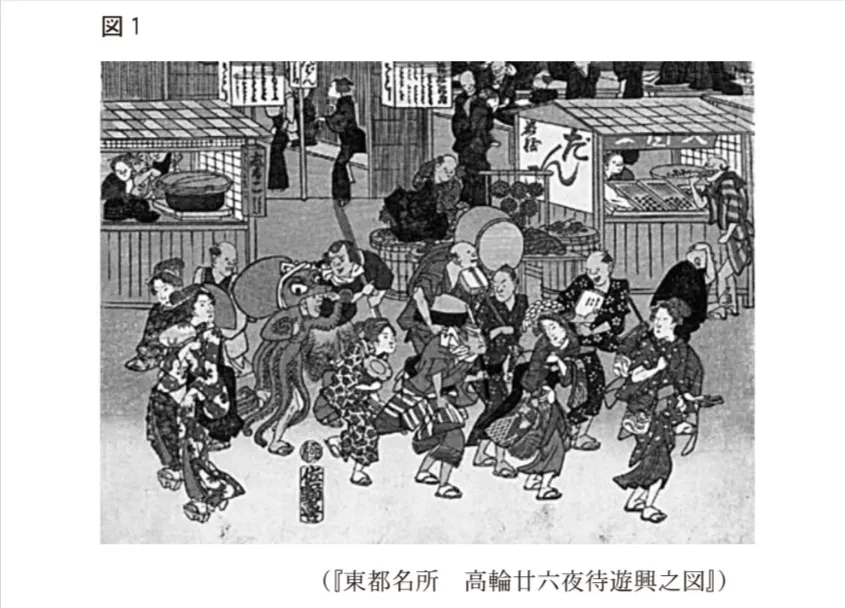

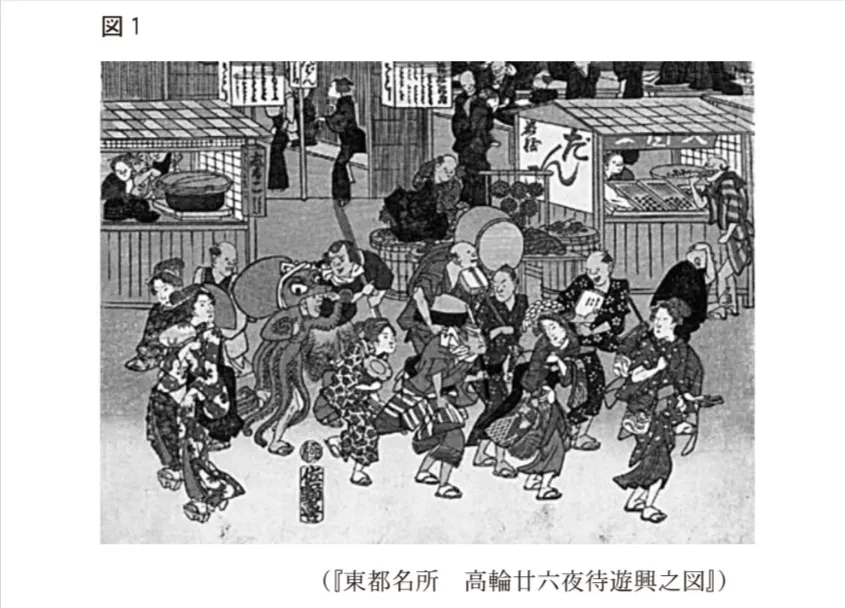

下線部bに関して、江戸時代の民衆の行事を描いた次の図1と、江戸時代の各地の祭礼・行事に対する幕府と加賀藩の法令について記した後の史料1・2から読み取れる内容として誤っているものを、後の選択肢のうちから一つ選べ。

史料1 1649年の幕府の法令

盆にはいつも賑(にぎわ)ひ踊り候まま踊り申すべく候。但し、喧嘩(けんか)口論これ無き様申し付くべく候。

(『江戸町触集成』)

史料2 1667年の加賀藩の法令

当年も在郷所(注)において、踊り・辻相撲堅く御停止(ちょうじ)に候条、急度(きつと)申し付けらるべく候。

(『加賀藩史料』)

(注)在郷所:村のこと。

このページは閲覧用ページです。

履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

大学入学共通テスト(地理歴史)試験 令和6年度(2024年度)追・再試験 問36(日本史B(第1問) 問3) (訂正依頼・報告はこちら)

A

アスミ:もうすぐお盆だね。

エイジ:そうだね。私の住んでいる地区でも盆踊りがあるよ。楽しみだな。

アスミ:私の住んでいる地区では、いつも東京音頭(おんど)で盛り上がっているなあ。でも、東京音頭って言いながら、今では全国各地で踊られているよね。なんでだろう。

エイジ:実は、私も気になって調べたことがあるんだ。東京音頭って、1932年にたまたま朝風呂で顔を合わせた人たちが、東京に活気を取り戻すために企画して作った丸の内音頭がもとになっているんだって。面白いよね。

アスミ:知らなかった。確かに、1920年代半ばから30年代半ばには( ア )ため、各地に伝わったのもうなずけるね。

エイジ:a当時の日本は、政治・外交や社会経済の面で様々な課題を抱えていたけど、そういう時でも盆踊りは全国で催されていたんだね。

アスミ:民衆の娯楽は今より少なかっただろうから、体から抜け出した虫が天帝に罪を告げるのを恐れて、共同飲食しながら夜を明かす( イ )のような行事も好まれたかもね。きっとb全国各地に独特のお祭りや行事があったんだろうね。

下線部bに関して、江戸時代の民衆の行事を描いた次の図1と、江戸時代の各地の祭礼・行事に対する幕府と加賀藩の法令について記した後の史料1・2から読み取れる内容として誤っているものを、後の選択肢のうちから一つ選べ。

史料1 1649年の幕府の法令

盆にはいつも賑(にぎわ)ひ踊り候まま踊り申すべく候。但し、喧嘩(けんか)口論これ無き様申し付くべく候。

(『江戸町触集成』)

史料2 1667年の加賀藩の法令

当年も在郷所(注)において、踊り・辻相撲堅く御停止(ちょうじ)に候条、急度(きつと)申し付けらるべく候。

(『加賀藩史料』)

(注)在郷所:村のこと。

- 図1の江戸時代の行事では、仮装した人が一緒に遊興を楽しんでいたことが分かる。

- 図1の江戸時代の行事では、食べ物を売る出店があったことが分かる。

- 史料1・2によれば、加賀藩は幕府の法令通りに民衆の祭礼を認めていたことが分かる。

- 史料1によれば、幕府は、踊りによる喧嘩・口論を懸念していたことが分かる。

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

誤っているのは、

「史料1・2によれば、加賀藩は幕府の法令通りに民衆の祭礼を認めていたことが分かる。」です。

図1には獅子頭や被り物を付けた人物が描かれており、仮装して踊る様子が確認できます。

よって妥当です。

背景に屋台が並び、看板や調理の様子が見えるため正しい見取りです。

史料1(幕府法令)は「盆踊りを許可。ただし喧嘩口論のないように」と容認する内容です。

しかし史料2(加賀藩法令)は「踊り・辻相撲を堅く停止」と禁止しており、幕府と同じ対応ではありません。

したがってこの記述は誤りです。

法令の末尾に「喧嘩口論これ無き様」とあるため、懸念していたと読み取れます。

正しい内容です。

図1は賑やかな盆行事の情景を示し、幕府は盆踊りを一定条件で許可しました。

一方、加賀藩は踊りを禁じており、幕府と同じ姿勢ではありませんでした。

参考になった数0

この解説の修正を提案する

前の問題(問35)へ

令和6年度(2024年度)追・再試験 問題一覧

次の問題(問37)へ