大学入学共通テスト(地理歴史) 過去問

令和6年度(2024年度)追・再試験

問37 (日本史B(第1問) 問4)

問題文

B

アスミ:盆踊りの起源を調べるために、図2・3の資料を探してきたよ。

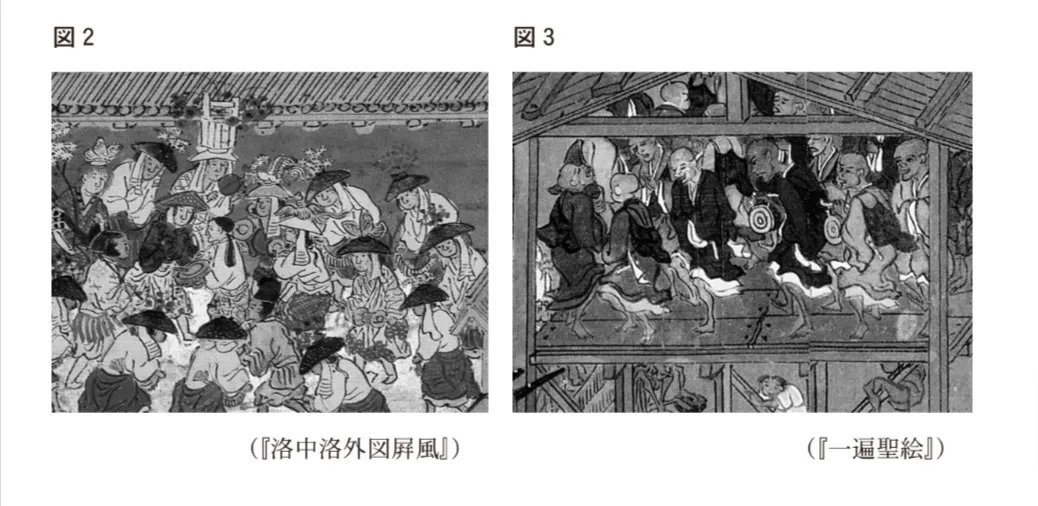

エイジ:図2は、盆踊りみたいに、輪になって踊っている様子が見えるね。

アスミ:これは風流踊りだよ。風流踊りも盆踊りの起源と関係がありそうだね。

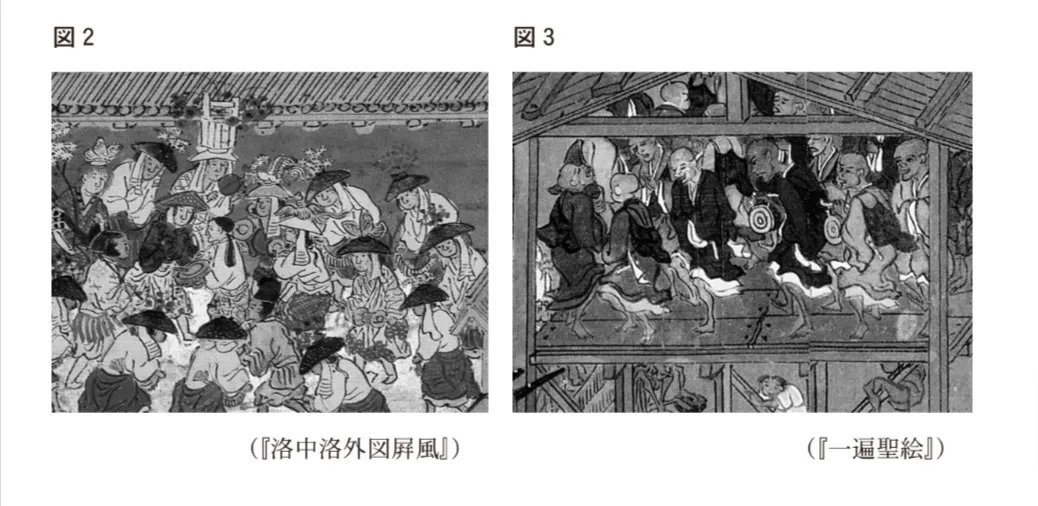

エイジ:図3のようなc踊念仏が変化し、それと風流踊りが結びついて盆踊りとなっていったのかな。盆踊りの起源は鎌倉時代にさかのぼりそうだね。

アスミ:踊念仏から発生していたとすれば、お祭りって信仰とも結びついているのかな。昔の人々は、天変地異など様々な現象が発生する背景に神意を感じていたみたいだし。

エイジ:確かに、dお祭りと信仰との関わりって深そうだよね。

アスミ:そういえば、もともとお祭りって神事(神を祭る儀式)から始まったって、何かの本で読んだことがあるよ。お祭りの歴史を整理してみようよ。

下線部cに関連して、アスミさんとエイジさんは中世の風流踊りや踊念仏の様子を記した図2・3のほかに次の史料3・4を見つけてきた。図2・3と史料3・4に関して述べた後の文a~dについて、正しいものの組合せを、後の選択肢のうちから一つ選べ。

史料3

風流念仏また堂の庭に来たる。念仏以後、種々風流を尽くす。田舎の土民の所行(注1)、比興(ひきょう)(注2)たるべけんやの由、其(そ)の覚えを成すの処、各(おのおの)能作(注3)、風情と云(い)い言詞(げんし)(注4)と云い都の能者に恥じず。

(『政基公旅引付』)

(注1)土民の所行:ここでは村人(百姓)の風流踊りのことを指す。

(注2)比興:とるに足りないこと。

(注3)能作:能の演じ方。

(注4)言詞:ことば。

史料4

今度の風流希有(けう)の題目(注5)なり。奈良中、時々刻々懸銭(かけせん)・用銭(注6)等、法量なし(注7)。地下人(じげにん)(注8)等迷惑せしむる時分なり。

(『大乗院寺社雑事記』)

(注5)題目:ここでは特に取り上げるべき事柄を指す。

(注6)懸銭・用銭:あることを行うために割り当てて負担させたり、使用したりする銭。

(注7)法量なし:程度が甚だしいこと。

(注8)地下人:管轄下の百姓。懸銭・用銭を割り当てる対象となる。

a 図2と図3を比べると、参加している人々が音を出すものを持っていることで共通しているが、踊っている人の姿は大きく異なっている。

b 図3において踊念仏を広めた僧は、坐禅を組めば信仰の有無や貴賤の別に関わらずに救われると説き、人々の信仰を集めた。

c 史料3を書いた人物は、村人たちの風流踊りを都の芸能と比較して、田舎の百姓の演じ方をつまらないものと評価している。

d 史料4からは、風流踊りを実施するために多額の費用の納入が求められ、百姓の不満が高まっていたことが分かる。

このページは閲覧用ページです。

履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

大学入学共通テスト(地理歴史)試験 令和6年度(2024年度)追・再試験 問37(日本史B(第1問) 問4) (訂正依頼・報告はこちら)

B

アスミ:盆踊りの起源を調べるために、図2・3の資料を探してきたよ。

エイジ:図2は、盆踊りみたいに、輪になって踊っている様子が見えるね。

アスミ:これは風流踊りだよ。風流踊りも盆踊りの起源と関係がありそうだね。

エイジ:図3のようなc踊念仏が変化し、それと風流踊りが結びついて盆踊りとなっていったのかな。盆踊りの起源は鎌倉時代にさかのぼりそうだね。

アスミ:踊念仏から発生していたとすれば、お祭りって信仰とも結びついているのかな。昔の人々は、天変地異など様々な現象が発生する背景に神意を感じていたみたいだし。

エイジ:確かに、dお祭りと信仰との関わりって深そうだよね。

アスミ:そういえば、もともとお祭りって神事(神を祭る儀式)から始まったって、何かの本で読んだことがあるよ。お祭りの歴史を整理してみようよ。

下線部cに関連して、アスミさんとエイジさんは中世の風流踊りや踊念仏の様子を記した図2・3のほかに次の史料3・4を見つけてきた。図2・3と史料3・4に関して述べた後の文a~dについて、正しいものの組合せを、後の選択肢のうちから一つ選べ。

史料3

風流念仏また堂の庭に来たる。念仏以後、種々風流を尽くす。田舎の土民の所行(注1)、比興(ひきょう)(注2)たるべけんやの由、其(そ)の覚えを成すの処、各(おのおの)能作(注3)、風情と云(い)い言詞(げんし)(注4)と云い都の能者に恥じず。

(『政基公旅引付』)

(注1)土民の所行:ここでは村人(百姓)の風流踊りのことを指す。

(注2)比興:とるに足りないこと。

(注3)能作:能の演じ方。

(注4)言詞:ことば。

史料4

今度の風流希有(けう)の題目(注5)なり。奈良中、時々刻々懸銭(かけせん)・用銭(注6)等、法量なし(注7)。地下人(じげにん)(注8)等迷惑せしむる時分なり。

(『大乗院寺社雑事記』)

(注5)題目:ここでは特に取り上げるべき事柄を指す。

(注6)懸銭・用銭:あることを行うために割り当てて負担させたり、使用したりする銭。

(注7)法量なし:程度が甚だしいこと。

(注8)地下人:管轄下の百姓。懸銭・用銭を割り当てる対象となる。

a 図2と図3を比べると、参加している人々が音を出すものを持っていることで共通しているが、踊っている人の姿は大きく異なっている。

b 図3において踊念仏を広めた僧は、坐禅を組めば信仰の有無や貴賤の別に関わらずに救われると説き、人々の信仰を集めた。

c 史料3を書いた人物は、村人たちの風流踊りを都の芸能と比較して、田舎の百姓の演じ方をつまらないものと評価している。

d 史料4からは、風流踊りを実施するために多額の費用の納入が求められ、百姓の不満が高まっていたことが分かる。

- a・c

- a・d

- b・c

- b・d

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

正しい組合せは「a・d」です。

風流踊り・踊念仏の図像と中世の記録を比べると、音を奏でる道具を手にした人々の様子(a)、そして費用負担が百姓層に重くのしかかった実情(d)が確認できます。

【各文の検証】

a:正しい

図2『洛中洛外図屏風』も図3『一遍聖絵』も、参加者が太鼓・鉦・小鼓など音を出す道具を手にしている点で共通します。

しかし、図2では町人が笠をかぶって輪になって踊るのに対し、図3では法衣姿の僧や信徒が建物内で念仏踊りを行い、踊り手の装束や構図は大きく異なります。

b:誤り

図3に描かれるのは時宗の開祖一遍と信徒たちで、救いの手段として説いたのは念仏を唱えることです。

「坐禅を組めば救われる」とする禅宗の教えではありません。

c:誤り

史料3では、村人の風流踊りを「田舎のものだから取るに足りないだろう」と思いきや、実際に見てみると都の能に劣らない出来映えだと高く評価しています。

田舎を卑しめてはいません。

d:正しい

史料4には「奈良中、懸銭・用銭等、法量なし。地下人等迷惑せしむる」とあり、莫大な費用が百姓に課せられ、困惑している様子が読み取れます。

誤りです。

正しい組み合わせです。

誤りです。

誤りです。

中世の盆踊りの源流には、信仰行事としての踊念仏と、娯楽・芸能として発展した風流踊りの両面がありました。

村落の踊りが都の芸能に匹敵すると評価される一方で、華やかな催しの費用が農民に重い負担を強いたことも史料は示しています。

信仰・芸能・経済が絡み合いながら、祭礼文化は姿を変えてきたことが分かります。

参考になった数0

この解説の修正を提案する

前の問題(問36)へ

令和6年度(2024年度)追・再試験 問題一覧

次の問題(問38)へ