大学入学共通テスト(地理歴史) 過去問

令和6年度(2024年度)追・再試験

問38 (日本史B(第1問) 問5)

問題文

B

アスミ:盆踊りの起源を調べるために、図2・3の資料を探してきたよ。

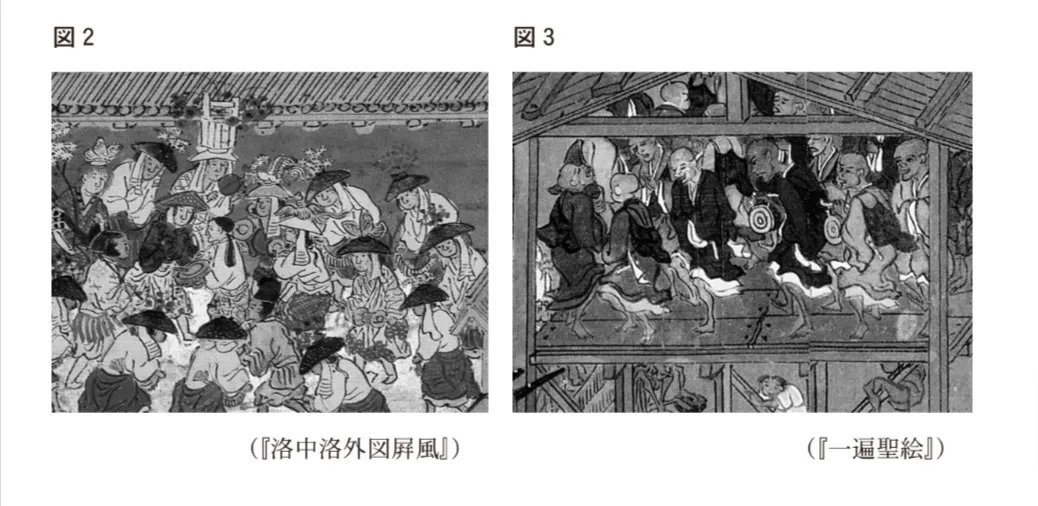

エイジ:図2は、盆踊りみたいに、輪になって踊っている様子が見えるね。

アスミ:これは風流踊りだよ。風流踊りも盆踊りの起源と関係がありそうだね。

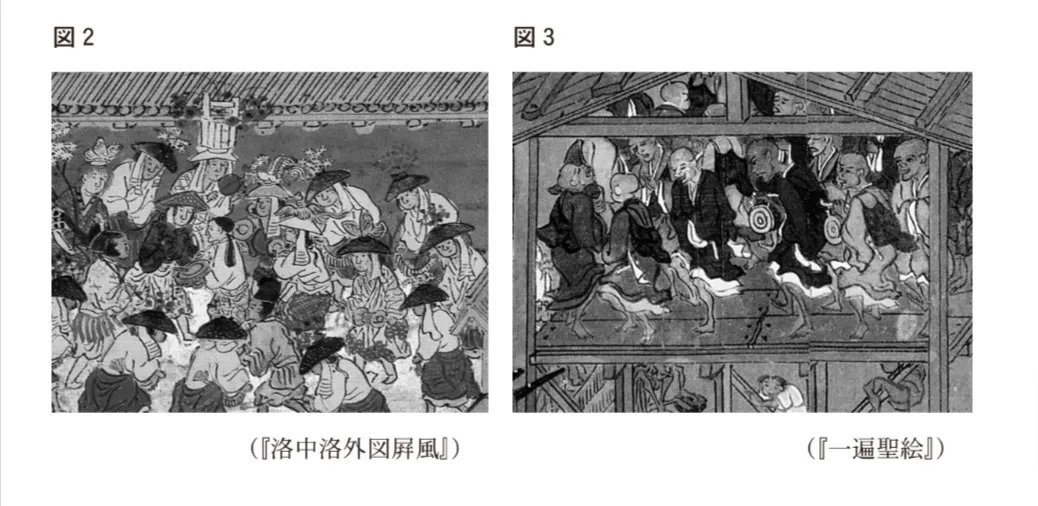

エイジ:図3のようなc踊念仏が変化し、それと風流踊りが結びついて盆踊りとなっていったのかな。盆踊りの起源は鎌倉時代にさかのぼりそうだね。

アスミ:踊念仏から発生していたとすれば、お祭りって信仰とも結びついているのかな。昔の人々は、天変地異など様々な現象が発生する背景に神意を感じていたみたいだし。

エイジ:確かに、dお祭りと信仰との関わりって深そうだよね。

アスミ:そういえば、もともとお祭りって神事(神を祭る儀式)から始まったって、何かの本で読んだことがあるよ。お祭りの歴史を整理してみようよ。

下線部dに関連して、原始・古代の人々の信仰や祭祀に関して述べた次の文X・Yについて、その正誤の組合せとして正しいものを、後の選択肢のうちから一つ選べ。

X 縄文時代の抜歯は、死者の霊が人々に災いをもたらすことを恐れて死後に行われた。

Y 古墳時代の祈年の祭は、秋にその年の収穫した穀物を神に捧げて感謝するために行われた。

このページは閲覧用ページです。

履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

大学入学共通テスト(地理歴史)試験 令和6年度(2024年度)追・再試験 問38(日本史B(第1問) 問5) (訂正依頼・報告はこちら)

B

アスミ:盆踊りの起源を調べるために、図2・3の資料を探してきたよ。

エイジ:図2は、盆踊りみたいに、輪になって踊っている様子が見えるね。

アスミ:これは風流踊りだよ。風流踊りも盆踊りの起源と関係がありそうだね。

エイジ:図3のようなc踊念仏が変化し、それと風流踊りが結びついて盆踊りとなっていったのかな。盆踊りの起源は鎌倉時代にさかのぼりそうだね。

アスミ:踊念仏から発生していたとすれば、お祭りって信仰とも結びついているのかな。昔の人々は、天変地異など様々な現象が発生する背景に神意を感じていたみたいだし。

エイジ:確かに、dお祭りと信仰との関わりって深そうだよね。

アスミ:そういえば、もともとお祭りって神事(神を祭る儀式)から始まったって、何かの本で読んだことがあるよ。お祭りの歴史を整理してみようよ。

下線部dに関連して、原始・古代の人々の信仰や祭祀に関して述べた次の文X・Yについて、その正誤の組合せとして正しいものを、後の選択肢のうちから一つ選べ。

X 縄文時代の抜歯は、死者の霊が人々に災いをもたらすことを恐れて死後に行われた。

Y 古墳時代の祈年の祭は、秋にその年の収穫した穀物を神に捧げて感謝するために行われた。

- X 正 Y 正

- X 正 Y 誤

- X 誤 Y 正

- X 誤 Y 誤

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

選ぶべき組み合わせは、「X 誤 Y 誤」です。

【各文の検証】

X:誤り

縄文人の抜歯は、思春期頃の生存中に上下の犬歯などを意図的に抜く通過儀礼と考えられています。

死者への呪い除けや埋葬後の操作ではありません。

Y:誤り

祈年祭は『日本書紀』などにみえる宮中祭祀で、年の初め(旧暦2月)に五穀豊穣を祈る春の祭りです。

秋に収穫を感謝するのは新嘗祭(にいなめさい)にあたります。

誤りです。

誤りです。

誤りです。

正しい組み合わせです。

原始・古代の祭祀には、生存儀礼・農耕儀礼など多様な目的がありました。

縄文抜歯は成人通過を示し、祈年祭は春に豊作を願う国家的祭祀です。

このように、信仰と祭りの具体的な時期や趣旨を押さえることが、歴史を正確に理解するうえで大切です。

参考になった数0

この解説の修正を提案する

前の問題(問37)へ

令和6年度(2024年度)追・再試験 問題一覧

次の問題(問39)へ