大学入学共通テスト(地理歴史) 過去問

令和6年度(2024年度)追・再試験

問52 (日本史B(第4問) 問3)

問題文

江戸時代は、現代に比べると手つかずの自然が多く残されていたが、それ以前から見れば「大開発時代」と呼ばれるほど、a自然の改変が進んだ時代であった。b産物や資源の調査も進み、それらを積極的に利用する議論も盛んになった。

人の手による自然の改変が特に目立ったのは山野においてであった。幕府・諸藩による建築用の樹木伐採のほか、c百姓たちによる生産や生活のための山野利用という二つの動きにより、全国の山野はその姿を大きく変えていった。その結果、17世紀後半には樹木が減少した山から大量の土砂が川に流出することが列島各地で問題になった。d河川流域を水害から守ることが、幕府や諸藩にとって重要な課題になっていく。

このように17世紀は「乱伐の時代」であったが、18世紀以降、山野利用のあり方が見直され、e資源保全のあり方を意識的に考え始める時代に入った。

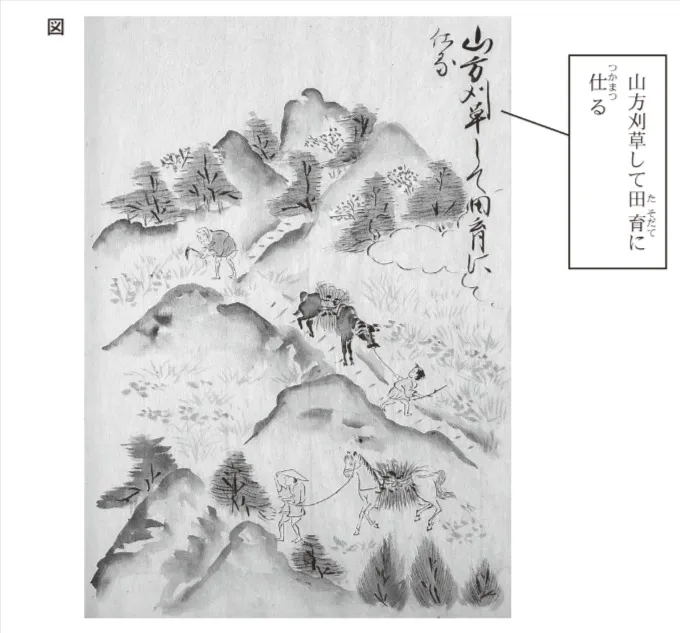

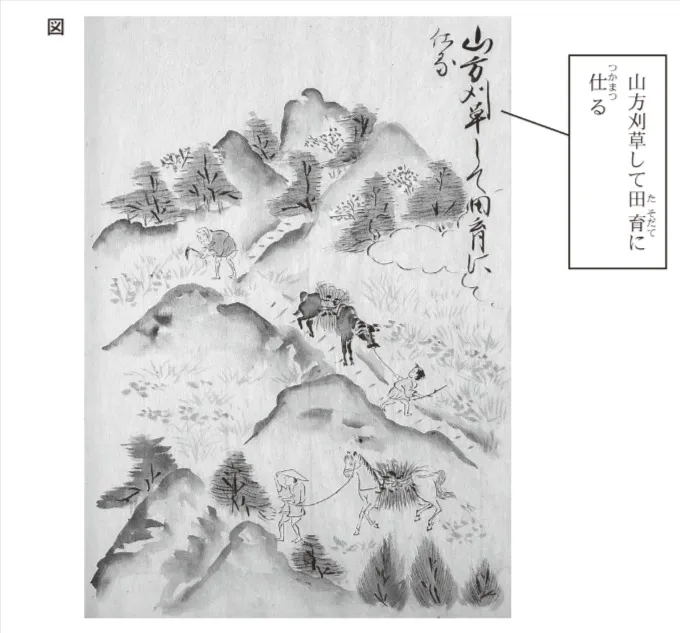

下線部cに関連して、次の図は、18世紀初めの農書『耕稼春秋』に描かれたものである。この図に関して述べた後の文中の空欄ア・イに入る語句の組合せとして最も適当なものを、後の選択肢のうちから一つ選べ。

この図は、( ア )様子を描いている。このような、百姓や村々が共同で利用していた所を( イ )という。

このページは閲覧用ページです。

履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

大学入学共通テスト(地理歴史)試験 令和6年度(2024年度)追・再試験 問52(日本史B(第4問) 問3) (訂正依頼・報告はこちら)

江戸時代は、現代に比べると手つかずの自然が多く残されていたが、それ以前から見れば「大開発時代」と呼ばれるほど、a自然の改変が進んだ時代であった。b産物や資源の調査も進み、それらを積極的に利用する議論も盛んになった。

人の手による自然の改変が特に目立ったのは山野においてであった。幕府・諸藩による建築用の樹木伐採のほか、c百姓たちによる生産や生活のための山野利用という二つの動きにより、全国の山野はその姿を大きく変えていった。その結果、17世紀後半には樹木が減少した山から大量の土砂が川に流出することが列島各地で問題になった。d河川流域を水害から守ることが、幕府や諸藩にとって重要な課題になっていく。

このように17世紀は「乱伐の時代」であったが、18世紀以降、山野利用のあり方が見直され、e資源保全のあり方を意識的に考え始める時代に入った。

下線部cに関連して、次の図は、18世紀初めの農書『耕稼春秋』に描かれたものである。この図に関して述べた後の文中の空欄ア・イに入る語句の組合せとして最も適当なものを、後の選択肢のうちから一つ選べ。

この図は、( ア )様子を描いている。このような、百姓や村々が共同で利用していた所を( イ )という。

- ア 山野から、田の肥料として用いる草を刈り取る イ 助郷

- ア 山野から、田の肥料として用いる草を刈り取る イ 入会地

- ア 山野の草を刈り取って、そこに田を開く イ 助郷

- ア 山野の草を刈り取って、そこに田を開く イ 入会地

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

正しい組合せは、

ア:山野から、田の肥料として用いる草を刈り取る

イ:入会地

です。

アの内容

図には「山方刈草して田畑に仕る」と注記があります。

これは山で草を刈り取り、それを田畑の肥料(草肥)として運ぶ作業を示しています。

したがって「山野から、田の肥料として用いる草を刈り取る」が該当します。

イの語句

江戸時代、山林・原野・河川敷などを村や近隣の百姓が共同で利用した土地を入会地(いりあいち)と呼びます。

刈敷用の草や薪炭材の採取、放牧などが典型的な利用形態でした。

助郷は街道整備や伝馬役を補助するために人馬を提供する制度で、山野利用とは別です。

「山野の草を刈り取って、そこに田を開く」は新田開発を示す文で、図の説明(刈草→肥料)とは一致しません。

誤りです。

正しい組み合わせです。

誤りです。

誤りです。

18世紀の農書『耕稼春秋』に描かれた場面は、村人が入会地で草を刈り取り、田畑へ運んで肥料とする日常的な山野利用の姿です。

江戸期の農村経営において、入会地は肥料・燃料・資材の重要な供給源でした。

参考になった数0

この解説の修正を提案する

前の問題(問51)へ

令和6年度(2024年度)追・再試験 問題一覧

次の問題(問53)へ