大学入学共通テスト(地理歴史) 過去問

令和6年度(2024年度)追・再試験

問94 (地理B(第5問) 問5)

問題文

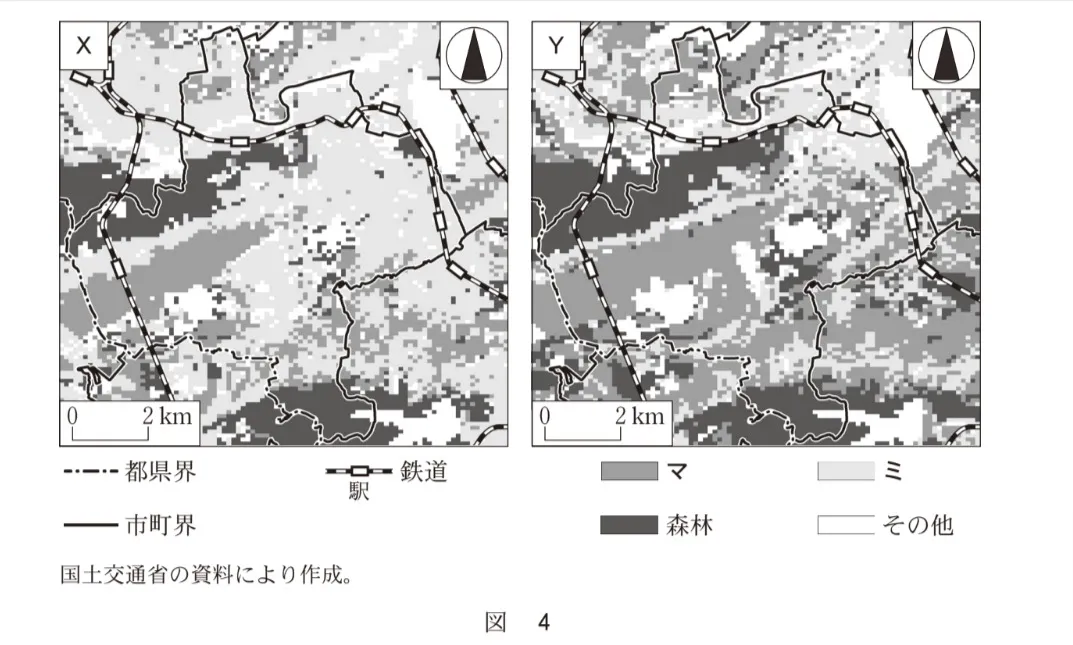

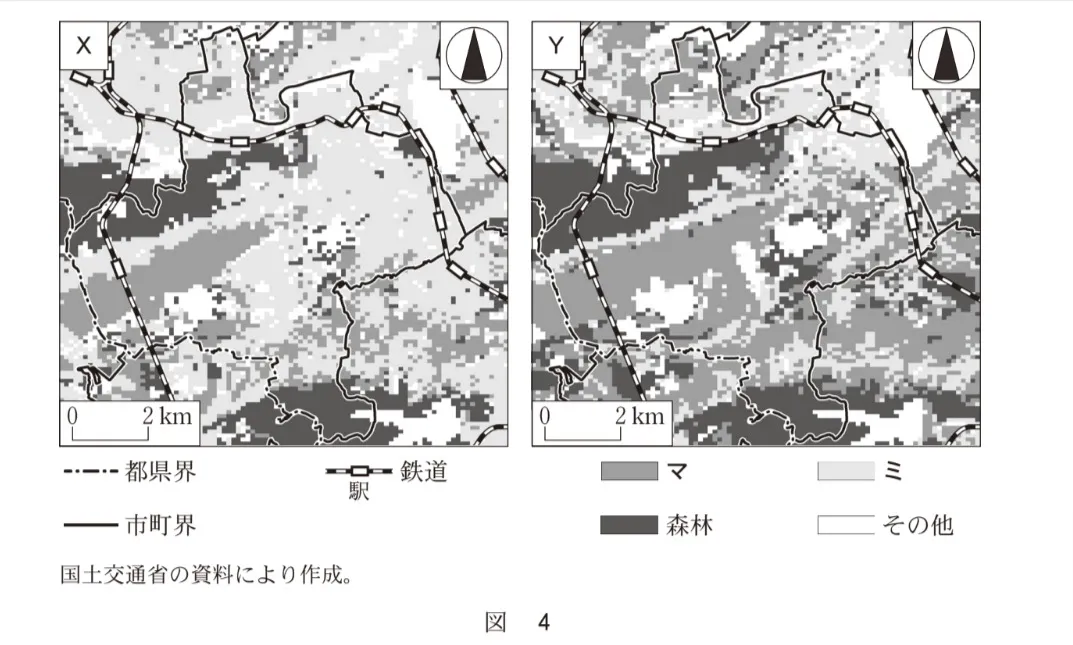

アキラさんは、この地域の土地利用の変化を把握するため、次の図4を入手した。図4は、入間市周辺における2時点の土地利用を表した新旧のメッシュ図であり、XとYは1976年と2016年のいずれか、凡例マとミは建物用地と農地のいずれかである。2016年と建物用地との正しい組合せを、後の選択肢のうちから一つ選べ。

このページは閲覧用ページです。

履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

大学入学共通テスト(地理歴史)試験 令和6年度(2024年度)追・再試験 問94(地理B(第5問) 問5) (訂正依頼・報告はこちら)

アキラさんは、この地域の土地利用の変化を把握するため、次の図4を入手した。図4は、入間市周辺における2時点の土地利用を表した新旧のメッシュ図であり、XとYは1976年と2016年のいずれか、凡例マとミは建物用地と農地のいずれかである。2016年と建物用地との正しい組合せを、後の選択肢のうちから一つ選べ。

- 2016年:X 建物用地:マ

- 2016年:X 建物用地:ミ

- 2016年:Y 建物用地:マ

- 2016年:Y 建物用地:ミ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

今回のメッシュ図の着目点

①まず森林(最も濃い色)を固定点とします。

②2時点で駅付近で増えた色=建物用地、郊外で減った色=農地ではないか?と推測します。

〈図X=2016年の理由〉

①森林が減っているから。

開発により1976年より、2016年の方が森林が減少していると予想できます。

②駅・鉄道沿いの建物開発の広がりが大きいから。

2016年の方が、1976年と比較して駅周辺の建物開発が進んでいるはずと推測できます。

駅近辺に着目すると、明らかに図Yより図Xのミの部分が増加していることが読み取れます。この点で図Xは最新であると判断でき、ミが建物用地を表していると分かります。

〈ミ=建物用地の理由〉

上記の理由②でもミが建物用地を表していることが分かりますが、別の点でも判断できます。

それは、駅から離れた郊外におけるマとミの変化に着目することです。各図の下部分には森林がありますが、その近くでは、マ部分が減り、ミ部分が増えていることが読み取れます。そこで、2016年の方が、農地が減り、建物用地が増加していると推測できますので、マ=農地、ミ=建物用地だと分かります。

誤りです。

正しい選択肢です。

誤りです。

誤りです。

このような問題を解く際に意識するべきポイントは3つあります。

①動かない地形を基準にする:川・湖・山は位置が変わりにくいので、まずそこを基準点に2枚の図を重ねて見ます。

②新しい時点の見分け方:駅や幹線の周りなど開発などで変化が大きそうな地点で”面積が増えている色”の変化に着目し、判断していきます。

③色の増減で仮定的に決めてみる:2時点で増えた色=増えた用途(建物用地・農地など)と仮定し、複数地点で同じ答えになるか確認します。

以上3点のポイントを意識してこのような問題に取り組んでみてください。

参考になった数0

この解説の修正を提案する

前の問題(問93)へ

令和6年度(2024年度)追・再試験 問題一覧

次の問題(問95)へ