大学入学共通テスト(国語) 過去問

令和5年度(2023年度)追・再試験

問29 (第3問(古文) 問7)

問題文

次の文章は『石清水(いわしみず)物語』の一節である。男君(本文では「中納言」)は木幡(こわた)の姫君に恋心を抱くが、異母妹であることを知って苦悩している。一方、男君の父・関白(本文では「殿」)は、院の意向を受け入れ、院の娘・女二の宮(本文では「宮」「女宮」ともいう)と男君との婚儀の準備を進めていた。本文はそれに続く場面である。これを読んで、後の問いに答えよ。なお、設問の都合で本文の段落に①〜⑤の番号を付してある。

① 中納言はかかるにつけても、人知れぬ心の内には、あるまじき思ひのみやむ世なく、苦しくなりゆくを、強ひて思ひ冷ましてのみ月日を送り給(たま)ふに、宮の御かたちの名高く聞き置きたれば、同じくは、A ものの嘆かしさの紛るばかりに見なし聞こえばやとぞ思(おぼ)しける。官位(つかさくらゐ)の短きを飽かぬことに思しめされて、権(ごん)大納言になり給ひぬ。春の中納言(注1)も、例の同じくなり給ひて、喜び申し(注2)も劣らずし給へど、及ばぬ枝(注3)の一つことに、よろづすさまじくおぼえ給ひけり。

② 神無月十日余りに、女二の宮に参り給ふ。心おごり、言へばさらなり。まづ忍びて三条院(注4)へ参り給ふ。(ア)さらぬほどの所にだに、心殊(こと)なる用意のみおはする人なるに、ましておろかならむやは。こちたきまで薫(た)きしめ給ひて、ひき繕ひて出(い)で給ふ直衣(なほし)姿、なまめかしく、心殊なる用意など、まことに帝の御婿と言はむにかたほならず、宮と聞こゆるとも、おぼろけならむ御かたちにては、並びにくげなる人の御さまなり。忍びたれど、御前(ごぜん)(注5)などあまたにて出でさせ給ふに、大宮(注6)おはせましかば、いかに面立(おもだ)たしく思し喜ばむと、殿はまづ思ひ出で聞こえ給ふ。

③ 院には、待ち取らせ給ふ御心づかひなのめならず。宮の御さまを、(イ)いつしかゆかしう思ひ聞こえ給ふに、御殿油(おほとなぶら)、火ほのかにて、御几帳(きちゃう)の内におはします火影は、まづけしうはあらじはやと見えて、御髪(みぐし)のかかりたるほど、めでたく見ゆ。まして、近き御けはひの、推し量りつるに違(たが)はず、らうたげにおほどかなる御さまを、心落ちゐて、思ひの外に近づき寄りたり道の迷ひ(注7)にも、よそへぬべき心地する人ざまにおはしますにも、まづ思ひ出でられて、B いかなる方にかと、人の結ばむことさへ思ひつづけらるるぞ、我ながらうたてと思ひ知らるる。

④ 明けぬれば、いと疾(と)く出で給ひて、やがて御文奉り給ふ。

「今朝はなほしをれぞまさる女郎花(をみなへし)いかに置きける露の名残ぞ

いつも時雨(しぐれ)は(注8)」とあり。御返しそそのかし申させ給へば、いとつつましげに、ほのかにて、

「今朝のみやわきて時雨(しぐ)れむ女郎花霜がれわたる野辺のならひを」

とて、うち置かせ給へるを、包みて出だしつ。御使ひは女の装束、細長など、例のことなり。御手などさへ、なべてならずをかしげに書きなし給へれば、待ち見給ふも、よろづに思ふやうなりと思すべし。

⑤ かくて三日過ぐして、殿(注9)へ入らせ給ふ儀式、殊なり。寝殿の渡殿(わたどの)かけて、御しつらひあり。女房二十人、童(わらは)四人、下仕へなど、見どころ多くいみじ。女宮の御さま、のどかに見奉り給ふに、いみじう盛りに調ひて、思ひなしも気高く、らうらうじきもののなつかしげに、(ウ)おくれたるところなくうつくしき人のさまにて、御髪は袿(うちき)の裾にひとしくて、影見ゆばかりきらめきかかりたるほどなど、限りなし。人知れず心にかかる木幡の里にも並び給ふべしと見ゆるに、御心落ちゐて、いとかひありと思したり。

(注1)春の中納言 ―― 男君のライバル。女二の宮との結婚を望んでいた。

(注2)喜び申し ―― 官位を授けられた者が宮中に参上して感謝の意を表すること。

(注3)及ばぬ枝 ―― 女二の宮との結婚に手が届かなかったことを指す。

(注4)三条院―― 女二の宮と院の住まい。女二の宮の結婚が決まった後、帝の位を退いた院は、この邸(やしき)で女二の宮と暮らしている。

(注5)御前 ―― ここでは、貴人の通行のとき、道の前方にいる人々を追い払う人。

(注6)大宮 ―― 男君の亡き母宮。

(注7)思ひの外に近づき寄りたりし道の迷ひ―― 前年の春に出会って以来、男君が恋心を抱き続けている木幡の姫君のことを指す。

(注8)いつも時雨は ―― 「神無月いつも時雨は降りしかどかく袖ひつる折はなかりき」という和歌をふまえる。

(注9)殿 ―― 男君の住む邸宅。

Nさんのクラスでは、授業で本文を読んだ後、本文の表現について理解を深めるために、教師から配られた【学習プリント】をもとに、グループで話し合うことになった。このことについて、後の問いに答えよ。

【学習プリント】

下線部B「いかなる方にかと、人の結ばむことさへ思ひつづけらるるぞ、我ながらうたてと思ひ知らるる」の「人の結ばむこと」は、以下にあげる『伊勢物語』の和歌Ⅰをふまえた表現です。

むかし、男、妹のいとをかしげなりけるを見をりて、

Ⅰ うら若みねよげに見ゆる若草を人の結ばむことをしぞ思ふ

と聞こえけり。返し、

Ⅱ 初草のなどめづらしき言の葉ぞうらなくものを思ひけるかな

[ステップ1]

和歌Ⅰの「うら若みね上げに見ゆる若草」には、「引き結んで枕にすれば、いかにも寝心地が良さそうな若草」という意味がありますが、ほかに別の意味が込められています。それが何かを示して、兄(ここにあげた『伊勢物語』の本文では「男」)が妹に何を伝えたかったかを話し合ってみましょう。

[ステップ2]

ステップ1での話し合いをふまえて、下線部Bに表現された男君の心情について話し合ってみましょう。

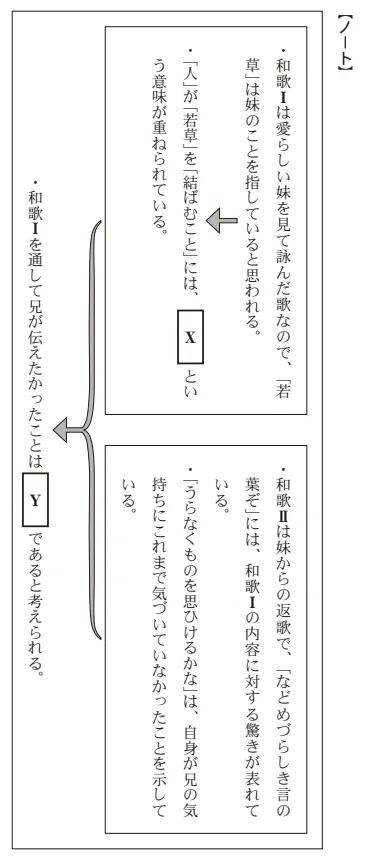

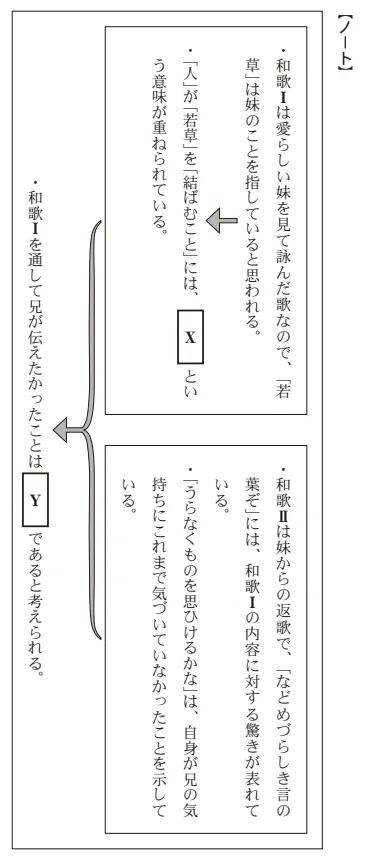

Nさんのグループでは[ステップ1]の話し合いを行い、その結果を次のように【ノート】にまとめた。空欄( X )・( Y )に入る内容の組合せとして最も適当なものを、次のうちから一つ選べ。

このページは閲覧用ページです。

履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

大学入学共通テスト(国語)試験 令和5年度(2023年度)追・再試験 問29(第3問(古文) 問7) (訂正依頼・報告はこちら)

次の文章は『石清水(いわしみず)物語』の一節である。男君(本文では「中納言」)は木幡(こわた)の姫君に恋心を抱くが、異母妹であることを知って苦悩している。一方、男君の父・関白(本文では「殿」)は、院の意向を受け入れ、院の娘・女二の宮(本文では「宮」「女宮」ともいう)と男君との婚儀の準備を進めていた。本文はそれに続く場面である。これを読んで、後の問いに答えよ。なお、設問の都合で本文の段落に①〜⑤の番号を付してある。

① 中納言はかかるにつけても、人知れぬ心の内には、あるまじき思ひのみやむ世なく、苦しくなりゆくを、強ひて思ひ冷ましてのみ月日を送り給(たま)ふに、宮の御かたちの名高く聞き置きたれば、同じくは、A ものの嘆かしさの紛るばかりに見なし聞こえばやとぞ思(おぼ)しける。官位(つかさくらゐ)の短きを飽かぬことに思しめされて、権(ごん)大納言になり給ひぬ。春の中納言(注1)も、例の同じくなり給ひて、喜び申し(注2)も劣らずし給へど、及ばぬ枝(注3)の一つことに、よろづすさまじくおぼえ給ひけり。

② 神無月十日余りに、女二の宮に参り給ふ。心おごり、言へばさらなり。まづ忍びて三条院(注4)へ参り給ふ。(ア)さらぬほどの所にだに、心殊(こと)なる用意のみおはする人なるに、ましておろかならむやは。こちたきまで薫(た)きしめ給ひて、ひき繕ひて出(い)で給ふ直衣(なほし)姿、なまめかしく、心殊なる用意など、まことに帝の御婿と言はむにかたほならず、宮と聞こゆるとも、おぼろけならむ御かたちにては、並びにくげなる人の御さまなり。忍びたれど、御前(ごぜん)(注5)などあまたにて出でさせ給ふに、大宮(注6)おはせましかば、いかに面立(おもだ)たしく思し喜ばむと、殿はまづ思ひ出で聞こえ給ふ。

③ 院には、待ち取らせ給ふ御心づかひなのめならず。宮の御さまを、(イ)いつしかゆかしう思ひ聞こえ給ふに、御殿油(おほとなぶら)、火ほのかにて、御几帳(きちゃう)の内におはします火影は、まづけしうはあらじはやと見えて、御髪(みぐし)のかかりたるほど、めでたく見ゆ。まして、近き御けはひの、推し量りつるに違(たが)はず、らうたげにおほどかなる御さまを、心落ちゐて、思ひの外に近づき寄りたり道の迷ひ(注7)にも、よそへぬべき心地する人ざまにおはしますにも、まづ思ひ出でられて、B いかなる方にかと、人の結ばむことさへ思ひつづけらるるぞ、我ながらうたてと思ひ知らるる。

④ 明けぬれば、いと疾(と)く出で給ひて、やがて御文奉り給ふ。

「今朝はなほしをれぞまさる女郎花(をみなへし)いかに置きける露の名残ぞ

いつも時雨(しぐれ)は(注8)」とあり。御返しそそのかし申させ給へば、いとつつましげに、ほのかにて、

「今朝のみやわきて時雨(しぐ)れむ女郎花霜がれわたる野辺のならひを」

とて、うち置かせ給へるを、包みて出だしつ。御使ひは女の装束、細長など、例のことなり。御手などさへ、なべてならずをかしげに書きなし給へれば、待ち見給ふも、よろづに思ふやうなりと思すべし。

⑤ かくて三日過ぐして、殿(注9)へ入らせ給ふ儀式、殊なり。寝殿の渡殿(わたどの)かけて、御しつらひあり。女房二十人、童(わらは)四人、下仕へなど、見どころ多くいみじ。女宮の御さま、のどかに見奉り給ふに、いみじう盛りに調ひて、思ひなしも気高く、らうらうじきもののなつかしげに、(ウ)おくれたるところなくうつくしき人のさまにて、御髪は袿(うちき)の裾にひとしくて、影見ゆばかりきらめきかかりたるほどなど、限りなし。人知れず心にかかる木幡の里にも並び給ふべしと見ゆるに、御心落ちゐて、いとかひありと思したり。

(注1)春の中納言 ―― 男君のライバル。女二の宮との結婚を望んでいた。

(注2)喜び申し ―― 官位を授けられた者が宮中に参上して感謝の意を表すること。

(注3)及ばぬ枝 ―― 女二の宮との結婚に手が届かなかったことを指す。

(注4)三条院―― 女二の宮と院の住まい。女二の宮の結婚が決まった後、帝の位を退いた院は、この邸(やしき)で女二の宮と暮らしている。

(注5)御前 ―― ここでは、貴人の通行のとき、道の前方にいる人々を追い払う人。

(注6)大宮 ―― 男君の亡き母宮。

(注7)思ひの外に近づき寄りたりし道の迷ひ―― 前年の春に出会って以来、男君が恋心を抱き続けている木幡の姫君のことを指す。

(注8)いつも時雨は ―― 「神無月いつも時雨は降りしかどかく袖ひつる折はなかりき」という和歌をふまえる。

(注9)殿 ―― 男君の住む邸宅。

Nさんのクラスでは、授業で本文を読んだ後、本文の表現について理解を深めるために、教師から配られた【学習プリント】をもとに、グループで話し合うことになった。このことについて、後の問いに答えよ。

【学習プリント】

下線部B「いかなる方にかと、人の結ばむことさへ思ひつづけらるるぞ、我ながらうたてと思ひ知らるる」の「人の結ばむこと」は、以下にあげる『伊勢物語』の和歌Ⅰをふまえた表現です。

むかし、男、妹のいとをかしげなりけるを見をりて、

Ⅰ うら若みねよげに見ゆる若草を人の結ばむことをしぞ思ふ

と聞こえけり。返し、

Ⅱ 初草のなどめづらしき言の葉ぞうらなくものを思ひけるかな

[ステップ1]

和歌Ⅰの「うら若みね上げに見ゆる若草」には、「引き結んで枕にすれば、いかにも寝心地が良さそうな若草」という意味がありますが、ほかに別の意味が込められています。それが何かを示して、兄(ここにあげた『伊勢物語』の本文では「男」)が妹に何を伝えたかったかを話し合ってみましょう。

[ステップ2]

ステップ1での話し合いをふまえて、下線部Bに表現された男君の心情について話し合ってみましょう。

Nさんのグループでは[ステップ1]の話し合いを行い、その結果を次のように【ノート】にまとめた。空欄( X )・( Y )に入る内容の組合せとして最も適当なものを、次のうちから一つ選べ。

- X:自分ではなく他人が妹と結婚すること Y:妹への恋心

- X:親が妹の将来の結婚相手を決めること Y:妹への祝福

- X:自分が妹を束縛して結婚させないこと Y:妹への執着

- X:妹がまだ若いのに結婚してしまうこと Y:妹への心配

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

本文では男君は異母妹に恋心を抱いています。

伊勢物語の男が妹を見てよんだ和歌であるため、

男君と伊勢物語の男は同じような状況であり、

心情を重ねていると考えられます。

「結ぶ」とは「結婚する」という意味があります。

それは選択肢の全てに「結婚」という語があることからも推測できると思います。

以上のことを踏まえて各選択肢を検討していきましょう。

適切です。

「自分ではなく他人が妹と結婚する」というのは、

本文の男君は妹と結婚することはなく、

おそらく伊勢物語の男も同じ状況であるため、

「人」はこの歌では「他人」を意味すると考えられます。

「人」が「若草」を「結ばむこと」に対応させると「他人」が「妹」と「結婚する」になるため適切です。

「妹への恋心」は、

本文の説明で男君が異母妹に恋心を抱いていることが明記されており、

それと同じ状況の男の心情であるため適切であると考えられます。

「親が妹の将来の結婚相手を決める」という部分が不適です。

和歌Ⅰに親は出てきていません。

「自分が妹を束縛して結婚させない」という部分が不適です。

和歌Ⅰに束縛するという表現はありません。

また、

本文の男君は妹と結婚することはなく、

おそらく伊勢物語の男も同じ状況であるため、

「人」はこの歌では「他人」を意味すると考えられます。

そのため「自分」が主語になっているこの選択肢は不適です。

「妹がまだ若いのに結婚してしまう」という部分が不適です。

妹がまだ若く心配であるという表現はありません。

また、

妹を心配することは妹から見て驚くようなことでもないため、

和歌Ⅱの内容と意味が合いません。

【学習プリント】と【ノート】の内容が重要です。

本文の男君と伊勢物語の男の心情が重なっているため、

本文の男君から異母妹への心情もヒントになります。

参考になった数0

この解説の修正を提案する

02

このひとつ前の問題の解説を見ていただければそこにおおよその内容は書いてありますが、この問題の【ノート】にその内容がより詳しく書いてありますので、これを参考にすれば一層正解に確実に近づけるのではないでしょうしょうか。

若草=妹と「結ぶ」というのは、現代語でも誰かと結ばれるというように、恋仲や結婚のことを意味します。自分ではなく「人」と結ばれるということですから、Xは「自分ではなく他人が妹と結婚すること」です。

また、前の問題でも述べましたが、この時代では兄妹が同じ家に住まないこともありますので、久々に会った時に異性としてみてしまうという感情もあり得なくはないわけです。これらを踏まえますと、Yは兄は「妹への恋心」を伝えようとしていました。

これら二つの内容が組み合わさった選択肢が正解です。

妹の結婚相手が自分ではない、という意味では兄の感情は同じかもしれませんが、この中に「親」は全く出てきません。

よって誤りです。

意訳的に、妹を誰かに渡さないように束縛する、というのはあり得るかもしれませんが、共通テストのような公益性の高いテストでその解答はそもそもどうなのでしょうか…。もっとも、そのことは措いておくにしても、束縛する、という部分は結ぶの訳にしては不適切に過ぎます。

また兄の感情を「執着」とするのも、意訳といえば意訳かもしれませんが、他の選択肢に「恋心」というより適切な選択肢がある以上はそちらを選んだ方が無難です。

国語の試験は正解の選択肢も踏み込みが甘く、これでいいの?と思うものが少なくありませんが、それは具体的に解釈をしてしまうとその解釈を容れない人が多くなってしまうという事情があるからです。

まだ若いのに、という部分は和歌の中からは見られないです。よって不適です。

あくまで一般論ですが、国語の正解は一番的を射た解答というよりも、誰からも批判されないような無難な言葉でまとめた解答であることが多いです。具体的な解釈の方が正解に見えてしまうものですが、疑わしい時はやはり本文の訳を丁寧に行い、その部分が書いてあるかをチェックしましょう。具体的な回答であるならば必ず本文に書いてあるはずです。

参考になった数0

この解説の修正を提案する

前の問題(問28)へ

令和5年度(2023年度)追・再試験 問題一覧

次の問題(問30)へ