大学入学共通テスト(国語) 過去問

令和6年度(2024年度)本試験

問37 (第4問(漢文) 問7)

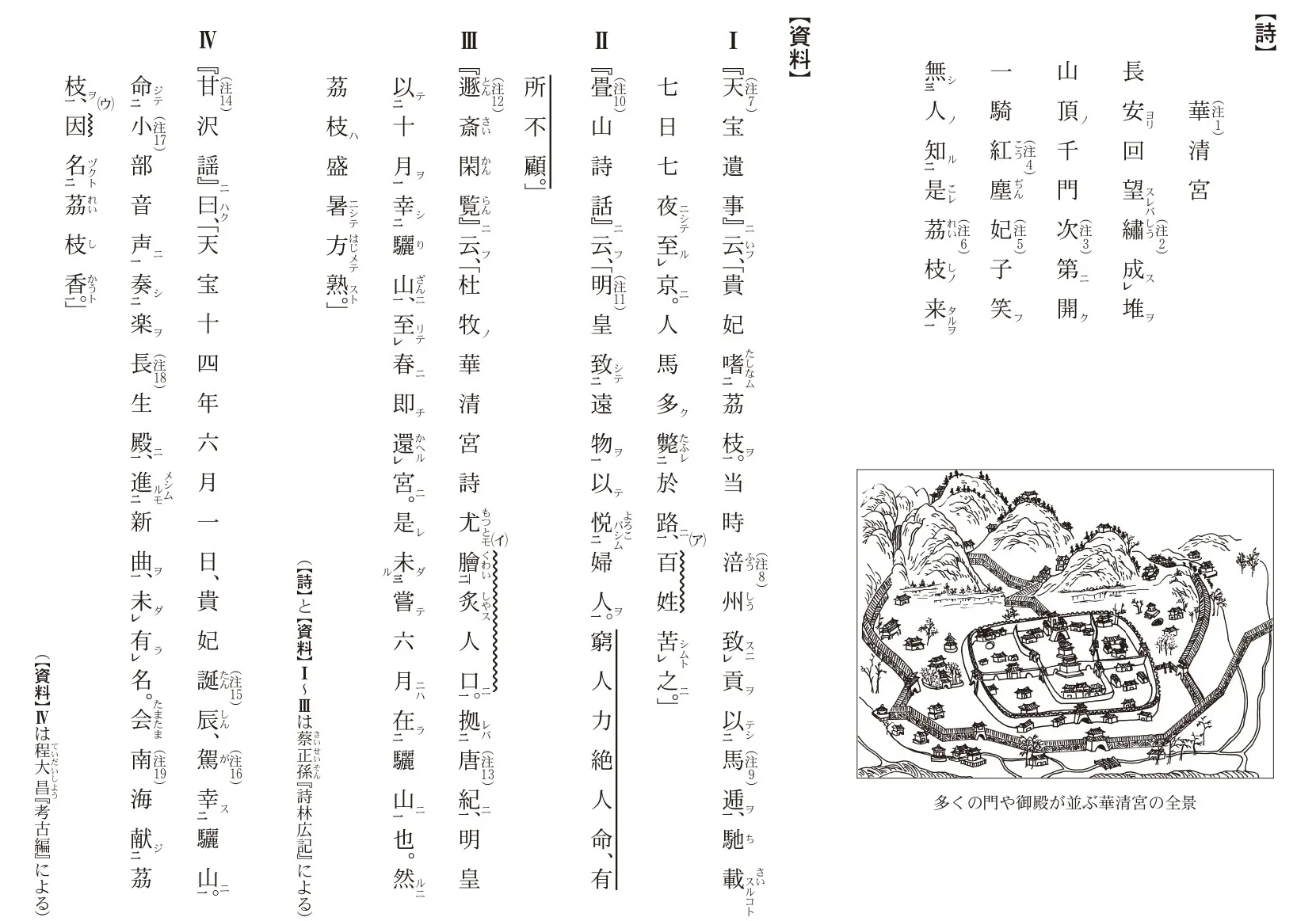

問題文

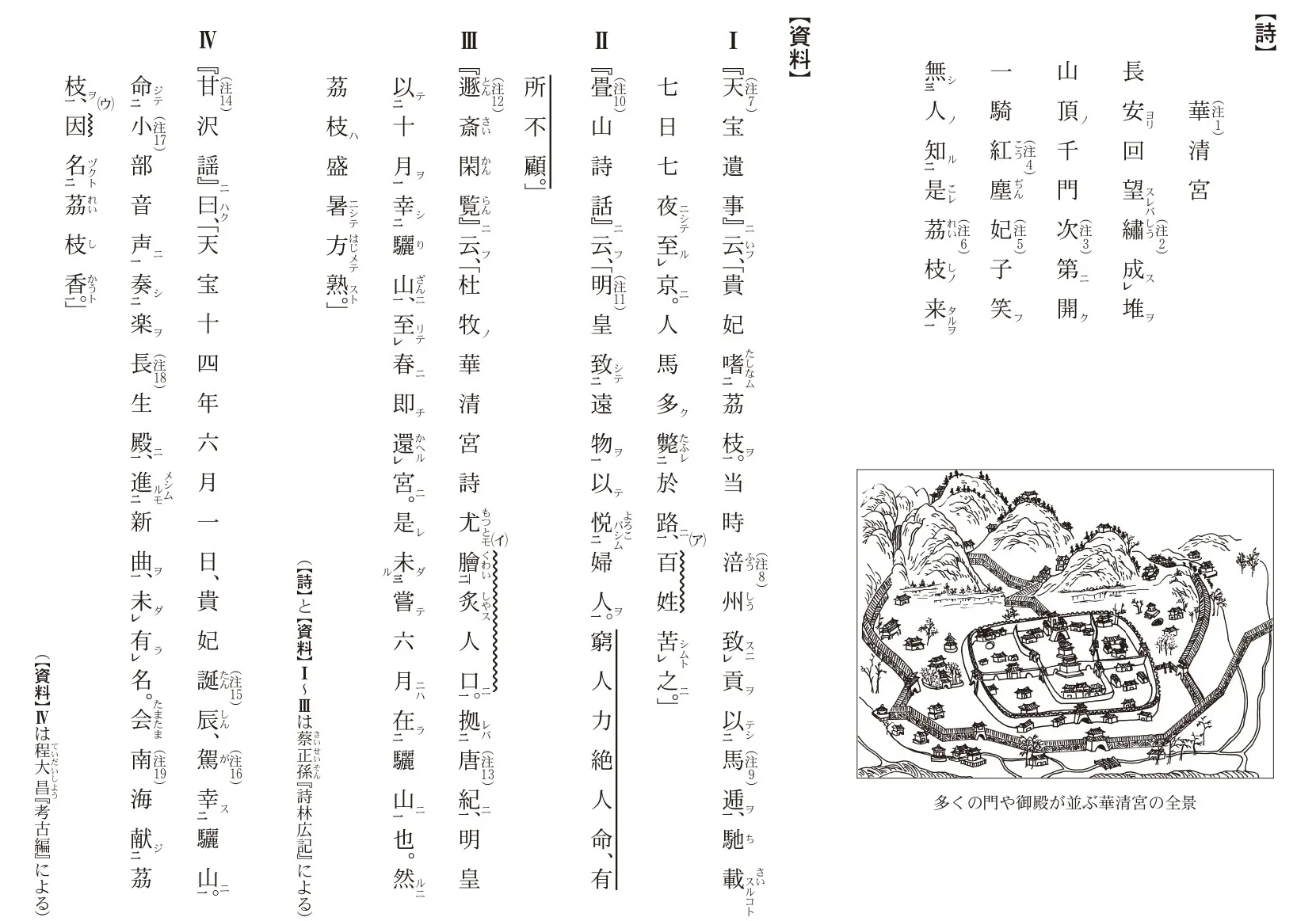

(注1)華清宮 ―― 都長安の郊外にある、驪山(りざん)の温泉地に造営された離宮。

(注2)繡成堆 ―― 綾絹(あやぎぬ)を重ねたような驪山の山容の美しさをいう。

(注3)次第 ―― 次々と。

(注4)紅塵 ―― 砂煙。

(注5)妃子 ―― 楊貴妃(ようきひ)のこと。唐の皇帝玄宗(げんそう)(685―762)の妃(きさき)。

(注6)茘枝 ―― 果物のライチ。中国南方の特産物。

(注7)『天宝遺事』 ―― 唐の天宝年間(742―756)の逸話を集めた書。王仁裕(おうじんゆう)著。

(注8)涪州 ―― 中国南方の地名。

(注9)馬逓 ―― 早馬の中継による緊急輸送。公文書を運ぶのが本来の目的。

(注10)『畳山詩話』 ―― 詩の解説・批評や詩人の逸話を載せた書。謝枋得(しゃぼうとく)著。

(注11)明皇 ―― 玄宗を指す。

(注12)『遯斎閑覧』 ―― 学問的なテーマで書かれた随筆集。陳正敏(ちんせいびん)著。

(注13)唐紀 ―― 唐の時代についての歴史記録。

(注14)『甘沢謡』 ―― 唐の逸話を集めた書。袁郊(えんこう)著。

(注15)誕辰 ―― 誕生日。

(注16)駕 ―― 皇帝の乗り物。

(注17)小部音声 ―― 唐の宮廷の少年歌舞音楽隊。

(注18)長生殿 ―― 華清宮の建物の一つ。

(注19)南海 ―― 南海郡のこと。中国南方の地名。

【資料】Ⅲ・Ⅳに関する説明として最も適当なものを、次のうちから一つ選べ。

このページは閲覧用ページです。

履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

大学入学共通テスト(国語)試験 令和6年度(2024年度)本試験 問37(第4問(漢文) 問7) (訂正依頼・報告はこちら)

(注1)華清宮 ―― 都長安の郊外にある、驪山(りざん)の温泉地に造営された離宮。

(注2)繡成堆 ―― 綾絹(あやぎぬ)を重ねたような驪山の山容の美しさをいう。

(注3)次第 ―― 次々と。

(注4)紅塵 ―― 砂煙。

(注5)妃子 ―― 楊貴妃(ようきひ)のこと。唐の皇帝玄宗(げんそう)(685―762)の妃(きさき)。

(注6)茘枝 ―― 果物のライチ。中国南方の特産物。

(注7)『天宝遺事』 ―― 唐の天宝年間(742―756)の逸話を集めた書。王仁裕(おうじんゆう)著。

(注8)涪州 ―― 中国南方の地名。

(注9)馬逓 ―― 早馬の中継による緊急輸送。公文書を運ぶのが本来の目的。

(注10)『畳山詩話』 ―― 詩の解説・批評や詩人の逸話を載せた書。謝枋得(しゃぼうとく)著。

(注11)明皇 ―― 玄宗を指す。

(注12)『遯斎閑覧』 ―― 学問的なテーマで書かれた随筆集。陳正敏(ちんせいびん)著。

(注13)唐紀 ―― 唐の時代についての歴史記録。

(注14)『甘沢謡』 ―― 唐の逸話を集めた書。袁郊(えんこう)著。

(注15)誕辰 ―― 誕生日。

(注16)駕 ―― 皇帝の乗り物。

(注17)小部音声 ―― 唐の宮廷の少年歌舞音楽隊。

(注18)長生殿 ―― 華清宮の建物の一つ。

(注19)南海 ―― 南海郡のこと。中国南方の地名。

【資料】Ⅲ・Ⅳに関する説明として最も適当なものを、次のうちから一つ選べ。

- 【資料】Ⅲは、玄宗一行が驪山に滞在した時期と茘枝が熟す時期との一致によって、【詩】の描写が事実に符合することを指摘する。【資料】Ⅳは、玄宗一行が夏の華清宮で賞玩したのは楽曲「茘枝香」であったことを述べており、【資料】Ⅲの見解に反論する根拠となる。

- 【資料】Ⅲは、玄宗一行が驪山に滞在した時期と茘枝が熟す時期との一致によって、【詩】の描写が事実に符合することを指摘する。【資料】Ⅳは、夏の華清宮で玄宗一行に献上された茘枝が特別に「茘枝香」と名付けられたことを述べており【資料】Ⅲの見解を補足できる。

- 【資料】Ⅲは、玄宗一行が驪山に滞在した時期と茘枝が熟す時期との不一致によって、【詩】の描写が事実に反することを指摘する。【資料】Ⅳは、夏の華清宮で玄宗一行に献上された「茘枝香」が果物の名ではなく楽曲の名であることを述べており、【資料】Ⅲの見解を補足できる。

- 【資料】Ⅲは、玄宗一行が驪山に滞在した時期と茘枝が熟す時期との不一致によって、【詩】の描写が事実に反することを指摘する。【資料】Ⅳは、玄宗一行が「茘枝香」という名の茘枝を賞味した場所は夏の南海郡であったことを述べており、【資料】Ⅲの見解を補足できる。

- 【資料】Ⅲは、玄宗一行が驪山に滞在した時期と茘枝が熟す時期との不一致によって、【詩】の描写が事実に反することを指摘する。【資料】Ⅳは、「茘枝香」という楽曲名が夏の華清宮で玄宗一行に献上された茘枝に由来すると述べており、【資料】Ⅲの見解に反論する根拠となる。

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

玄宗一行の華清宮滞在時期と茘枝(ライチ)の旬は一致しないという指摘が【資料】Ⅲで示され、これに対して【資料】Ⅳは「茘枝香」が楽曲名であり、その名が夏に献上された茘枝に由来すると述べて、【資料】Ⅲの見解に反論する形になります。

つまり、③では「不一致」を主張し、④では「夏の華清宮と茘枝の結びつき」を補強して、詩の情景が史実と矛盾するとは言い切れない方向へ導いています。

Ⅲは一致ではなく不一致を問題にする趣旨です。さらにⅣは曲名の提示で、ここでは反論材料としての立て方が不自然です。

Ⅲは一致を主張していません。また「茘枝香」を果物の固有名とするのは史料の読みとして不正確です。

Ⅳが曲名だと示すだけでは、不一致の指摘(Ⅲ)を補強する材料にはなりにくく、「詩は事実に反する」という方向に固定してしまいます。反論にはつながりません。

Ⅳの要点は華清宮・長生殿で奏された「茘枝香」に関する記述で、南海での賞味に話を移すのは本文脈から外れます。

最も適切です。Ⅲは冬の離宮と夏の果実の“季節のズレ”を指摘しますが、Ⅳは夏の華清宮(長生殿)で奏された「茘枝香」という史料を提示し、曲名自体が茘枝献上と関わることを示して「不一致」一本槍の見方に揺さぶりをかけています。これにより、詩の情景は単なる史実違反ではなく、当時の出来事(夏の場面)を踏まえた象徴的表現とも読める余地が生まれます。

ポイントは、Ⅲ=季節不一致の指摘、Ⅳ=「茘枝香」という“曲名”を通じた夏の華清宮と茘枝の接点の提示です。両者を合わせて読むと、杜牧の詩は逸話や宮廷文化(曲名・宴)を踏まえた象徴的圧縮であり、単純な事実否定に回収できないことがわかります。

参考になった数0

この解説の修正を提案する

前の問題(問36)へ

令和6年度(2024年度)本試験 問題一覧

次の問題(問38)へ