大学入学共通テスト(公民) 過去問

令和6年度(2024年度)本試験

問29 (現代社会(第5問) 問2)

問題文

次の会話文はモリタさんとサワダさんが、集めた資料について高校の先生と相談している会話の一部である。会話文中のAには後のア・イの記述のいずれかが、Bには後のウ〜オの記述のいずれかが入る。その組合せとして最も適当なものを、次のうちから一つ選べ。

会話文

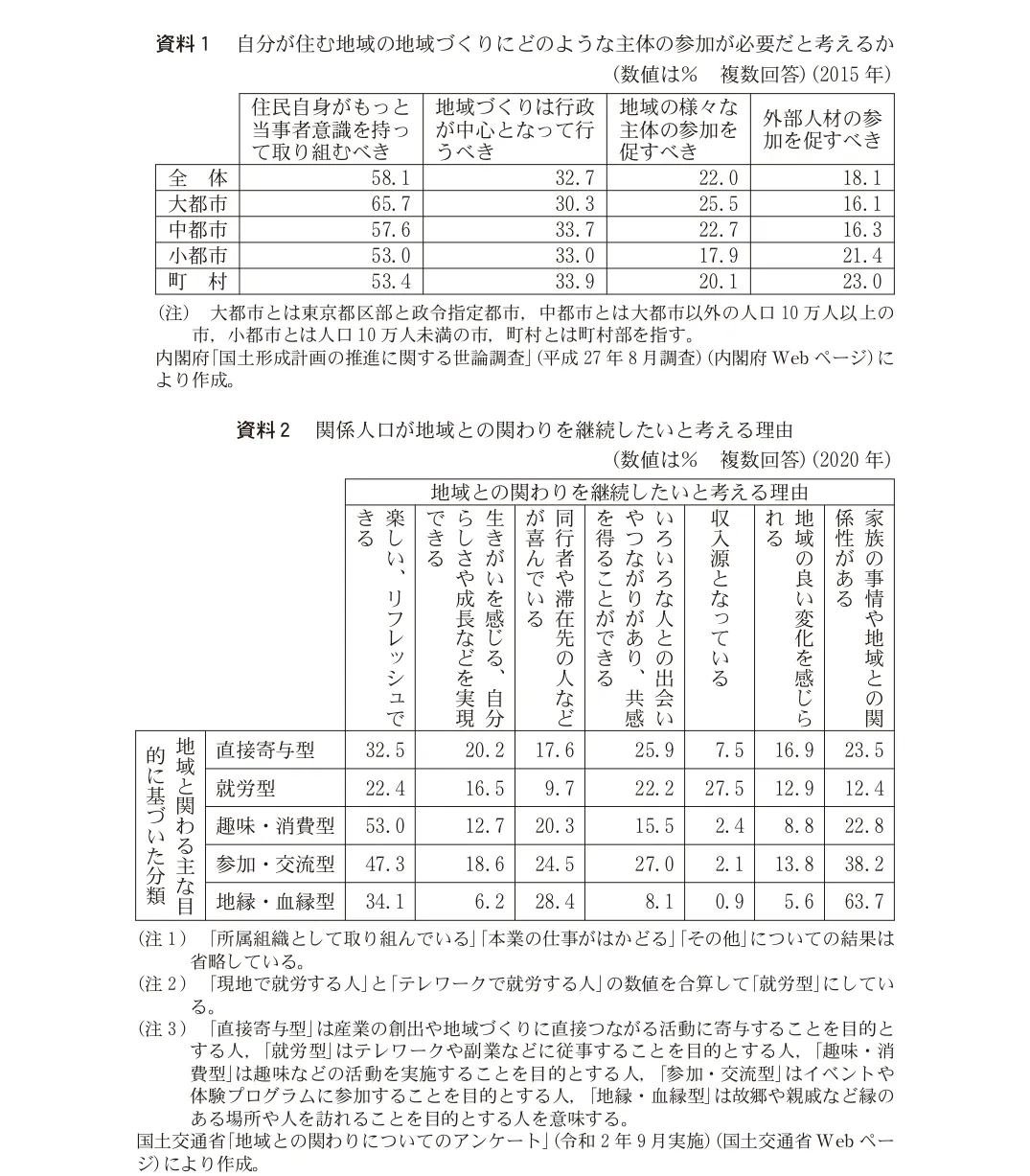

先生:大学の先生を訪ねて、二人はどのような考えをもちましたか。サワダ:地域づくりには住民の自発的な関わりが大事だと学びましたが、人口が減っていくなかでは、住民以外の地域づくりの担い手が必要だと思い資料1を見つけました。資料1を見ると、( A )ことが分かります。

モリタ:近年、地域に住んでいる定住人口でもなく、一時的に観光客として訪れるだけの交流人口でもなく、多様なかたちで地域との関わりをもつ関係人口と呼ばれる人たちが注目されてきています。

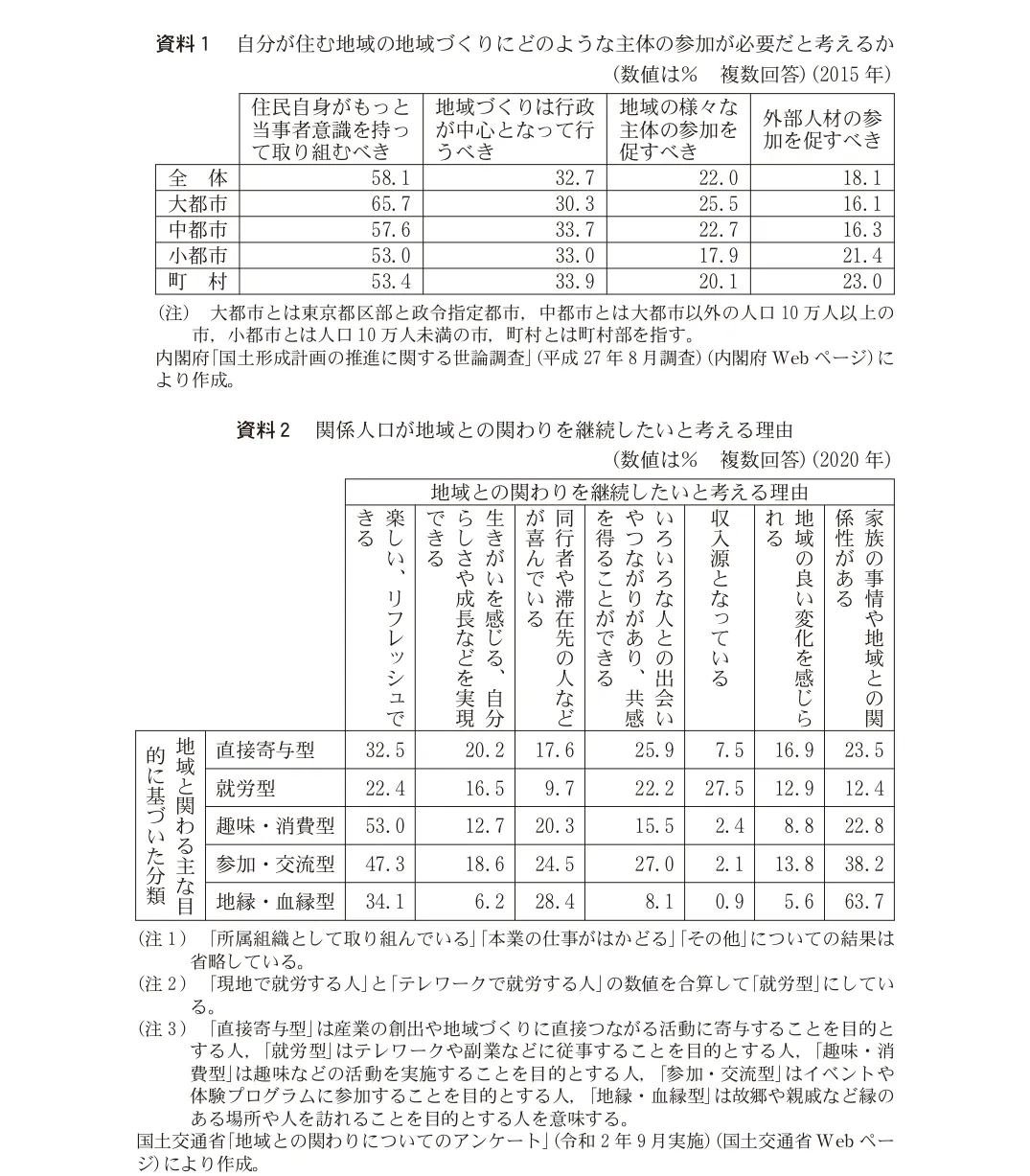

先生:それでは、資料2を提示しましょう。地域との関わりを継続する理由について、( B )ことが分かりますね。

サワダ:関係人口と呼ばれる人たちが地域に関わり続ける理由は様々ですが、日本全体で人口が減ってきているなかで、定住人口を奪い合うよりも関係人口を増やすことで地域づくりを持続させていくことができると思います。

Aに入る記述

ア 「小都市」「町村」では地域づくりの主体として「住民自身がもっと当事者意識を持って取り組むべき」と回答した人の割合が「全体」に比べて低く、「外部人材の参加を促すべき」と回答した人の割合は「全体」に比べて高い

イ 地域づくりの主体として「地域づくりは行政が中心となって行うべき」と回答した人の割合は「大都市」だけが「全体」に比べて低く、「地域の様々な主体の参加を促すべき」と回答した人の割合は「大都市」「中都市」の方が「小都市」「町村」に比べて低い

Bに入る記述

ウ 「生きがいを感じる、自分らしさや成長などを実現できる」と回答した人の割合は「直接寄与型」が最も高く、「家族の事情や地域との関係性がある」と回答した人の割合は「地縁・血縁型」以外の型では10人に1人にも満たない

エ 「収入源となっている」と回答した人の割合は「就労型」が最も高く、「地域の良い変化を感じられる」と回答した人の割合は「趣味・消費型」が最も低い

オ 「楽しい、リフレッシュできる」と回答した人の割合はすべての型において5人に1人以上になっていて、「参加・交流型」においては「いろいろな人との出会いやつながりがあり、共感を得ることができる」「同行者や滞在先の人などが喜んでいる」と回答した人の割合も5人に1人以上である

このページは閲覧用ページです。

履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

大学入学共通テスト(公民)試験 令和6年度(2024年度)本試験 問29(現代社会(第5問) 問2) (訂正依頼・報告はこちら)

次の会話文はモリタさんとサワダさんが、集めた資料について高校の先生と相談している会話の一部である。会話文中のAには後のア・イの記述のいずれかが、Bには後のウ〜オの記述のいずれかが入る。その組合せとして最も適当なものを、次のうちから一つ選べ。

会話文

先生:大学の先生を訪ねて、二人はどのような考えをもちましたか。サワダ:地域づくりには住民の自発的な関わりが大事だと学びましたが、人口が減っていくなかでは、住民以外の地域づくりの担い手が必要だと思い資料1を見つけました。資料1を見ると、( A )ことが分かります。

モリタ:近年、地域に住んでいる定住人口でもなく、一時的に観光客として訪れるだけの交流人口でもなく、多様なかたちで地域との関わりをもつ関係人口と呼ばれる人たちが注目されてきています。

先生:それでは、資料2を提示しましょう。地域との関わりを継続する理由について、( B )ことが分かりますね。

サワダ:関係人口と呼ばれる人たちが地域に関わり続ける理由は様々ですが、日本全体で人口が減ってきているなかで、定住人口を奪い合うよりも関係人口を増やすことで地域づくりを持続させていくことができると思います。

Aに入る記述

ア 「小都市」「町村」では地域づくりの主体として「住民自身がもっと当事者意識を持って取り組むべき」と回答した人の割合が「全体」に比べて低く、「外部人材の参加を促すべき」と回答した人の割合は「全体」に比べて高い

イ 地域づくりの主体として「地域づくりは行政が中心となって行うべき」と回答した人の割合は「大都市」だけが「全体」に比べて低く、「地域の様々な主体の参加を促すべき」と回答した人の割合は「大都市」「中都市」の方が「小都市」「町村」に比べて低い

Bに入る記述

ウ 「生きがいを感じる、自分らしさや成長などを実現できる」と回答した人の割合は「直接寄与型」が最も高く、「家族の事情や地域との関係性がある」と回答した人の割合は「地縁・血縁型」以外の型では10人に1人にも満たない

エ 「収入源となっている」と回答した人の割合は「就労型」が最も高く、「地域の良い変化を感じられる」と回答した人の割合は「趣味・消費型」が最も低い

オ 「楽しい、リフレッシュできる」と回答した人の割合はすべての型において5人に1人以上になっていて、「参加・交流型」においては「いろいろな人との出会いやつながりがあり、共感を得ることができる」「同行者や滞在先の人などが喜んでいる」と回答した人の割合も5人に1人以上である

- A ― ア B ― ウ

- A ― ア B ― エ

- A ― ア B ― オ

- A ― イ B ― ウ

- A ― イ B ― エ

- A ― イ B ― オ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

この問題は、地域づくりに関する住民や外部人材の役割、また地域との関わりを続ける理由についての理解が問われています。

資料をもとに、Aには地域の担い手に関する考え方、Bには関係人口が地域に関わり続ける理由に注目して選ぶことがポイントです。

では、問題を見てみましょう。

この選択肢は、Aにア、Bにウを選んでいます。

アは正しいですが、ウは「生きがいや家族の事情」について述べているため、会話文の「つながり」や「共感」というテーマとずれています。このため誤りです。

この選択肢は、Aにア、Bにエを選んでいます。

アは正しいですが、エは「収入源となること」を理由にしており、会話文の趣旨である「つながり」や「共感」とは一致していません。このため誤りです。

この選択肢は、Aにア、Bにオを選んでいます。

アは「外部人材の参加を促すべき」という内容で、サワダさんの発言と一致しています。オも「つながり」や「共感」について述べており、会話文と合っています。この選択肢が正解です。

この選択肢は、Aにイ、Bにウを選んでいます。

イは「行政中心で地域づくりを行うべき」とする内容であり、会話文で述べられている外部人材の重要性とは異なります。さらに、ウも理由が合っていないため誤りです。

この選択肢は、Aにイ、Bにエを選んでいます。

イが誤りであるため、この選択肢は不正解です。エも「収入」が主な理由になっているため、会話文の内容とは一致しません。

この選択肢は、Aにイ、Bにオを選んでいます。

Bのオは内容的に正しいですが、Aに選んでいるイが誤りなので、この選択肢は不正解です。

この問題では、地域づくりにおいて外部人材の必要性を認識する考え方と、関係人口が地域に関わり続ける理由を正しく読み取ることが求められていました。

地域との持続的なつながりを支える要素として、「楽しい」「共感できる」といった感情的な側面に注目することがポイントでした。

参考になった数0

この解説の修正を提案する

前の問題(問28)へ

令和6年度(2024年度)本試験 問題一覧

次の問題(問30)へ