大学入学共通テスト(国語) 過去問

令和5年度(2023年度)追・再試験

問36 (第4問(漢文) 問6)

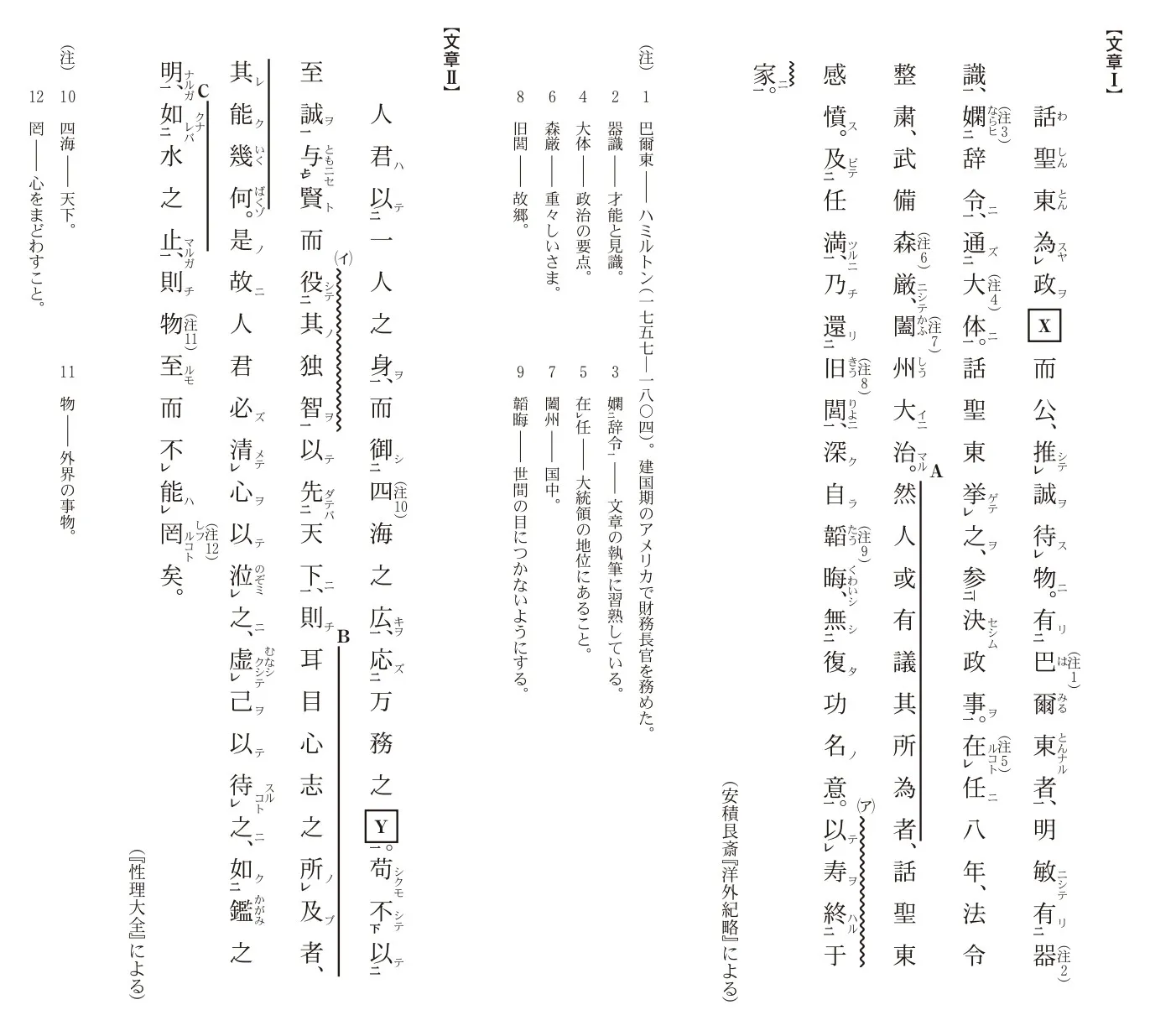

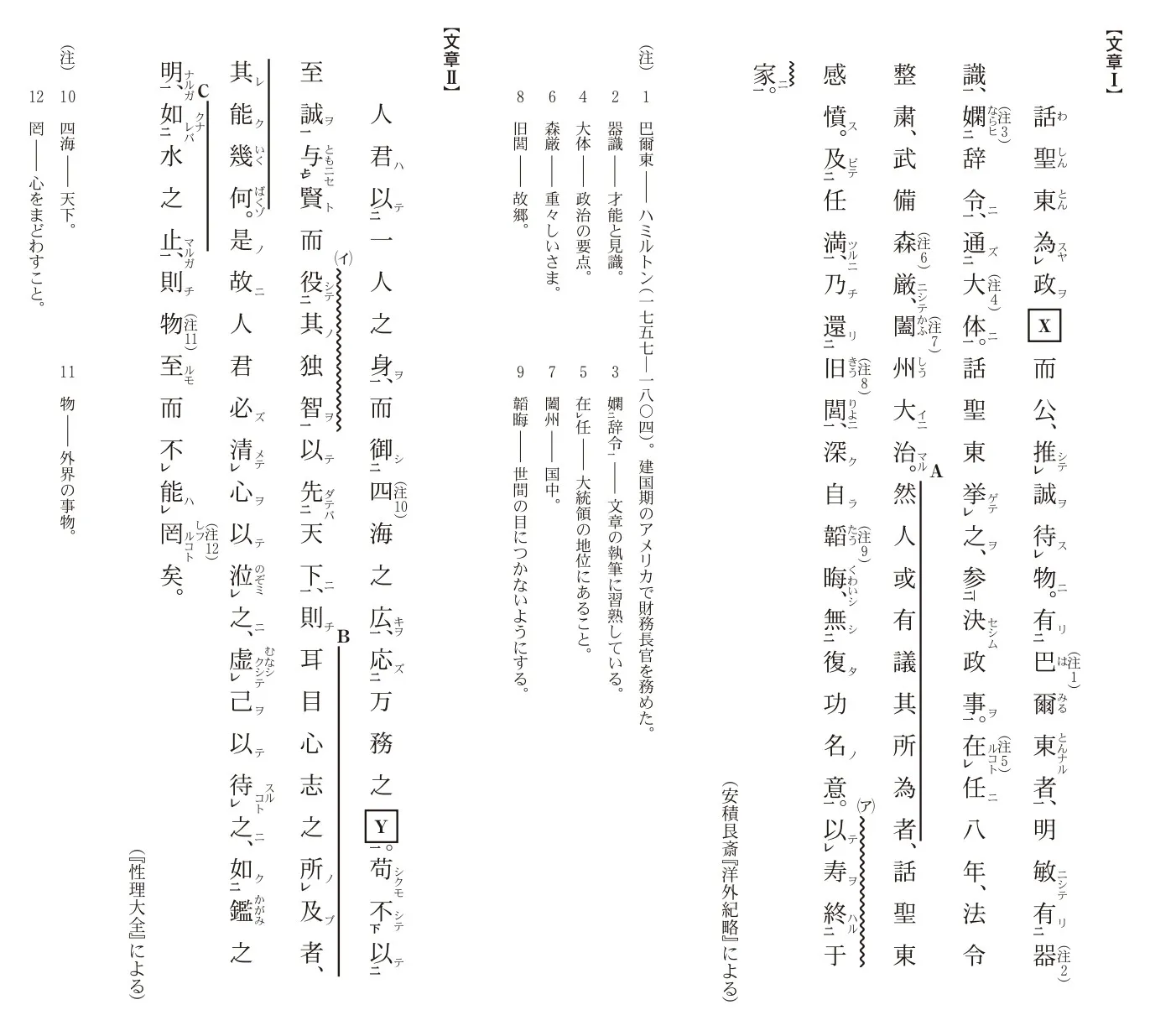

問題文

傍線部Bの解釈として最も適当なものを、次のうちから一つ選べ。

このページは閲覧用ページです。

履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

大学入学共通テスト(国語)試験 令和5年度(2023年度)追・再試験 問36(第4問(漢文) 問6) (訂正依頼・報告はこちら)

傍線部Bの解釈として最も適当なものを、次のうちから一つ選べ。

- 君主の見聞や思慮が及ぶ範囲は決して広くない。

- 天下の人々の見聞や思慮が及ぶ範囲は君主以上に広い。

- 天下の人々の感覚や思慮が及ぶ範囲は狭くなってしまう。

- 君主の感覚や思慮が及ぶ対象はとても数え切れない。

- 天下の人々の感覚や思慮が及ぶ対象は千差万別である。

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

傍線部Bを書き下し文にすると、

「耳目心志の及ぶ所の者、其れ能く幾何ぞ。」となります。

「幾何ぞ」は反語であり、

「及ぶ範囲はどれくらいか、いや、広いというほどでもない。」という意味になります。

以上のことを踏まえて各選択肢を検討していきましょう。

適切です。

「決して広くない」が「幾何ぞ」と同じ意味を表しています。

本文では反語で範囲が広いことを否定しているため、

「広い」と述べているこの選択肢は不適です。

本文は君主についての話であり、

天下の人々は話には出てきていません。

よって不適です。

対象を数えきれないとしている部分が不適です。

本文では「幾何ぞ」の反語表現により、

「広くはない」としています。

本文では反語で範囲が広いことを否定しているため、

「千差万別」と述べているこの選択肢は不適です。

「幾何ぞ」の意味を知っていれば、

簡単に解ける問題だったと思います。

「幾何(ぞ)」のような漢文で頻出の語句は覚えておきましょう。

参考になった数0

この解説の修正を提案する

02

この傍線部の前にある「役其独智」の部分も問題になっていますが、そこが正解出来ていれば意味が相当に掴みやすくなります。

また、問題の一文、最後にある「幾何」が疑問・反語であると判断できれば、「自分の知恵だけを用いて…及ぶ所はどれくらいだろうか、いや大したものではない」という部分までは推測ができ、ここでほぼ判断ができます。

なお、「耳目心志」をどう解釈するかについては、ここは誤りの選択肢にある「感覚や思慮」と読み違えても、上述の部分さえ分かれば答えられるものとなっています。

よって、答えは「君主の見聞や思慮が及ぶ範囲は決して広くない。」です。

前半部で「天下の人々」が文の主語になっている点も誤りですが、特に後半の「君主以上に広い」は真逆の内容を言ってしまっているために不適です。

「天下の人々」となっている部分が不適です。なお、後半の「狭くなってしまう」という言い方は意訳としては間違いではないですが、反語のニュアンスが全く削がれてしまっている点がやや気になる所ではあります。このような部分は正誤判定をする決め手にはならないまでも、ヒントとはなるので参考にしても良いかもしれません。

「幾何」を「どれくらいの数だろうか」と解釈してしまうとこの選択肢を選んでしまうのかもしれません。

ただ、傍線部の「所及」にあるように、「所」は元々が場所を表す漢字ですので、及ぶ場所=及ぶ範囲と解釈すると、数のことではないと判断できるのではないでしょうか。

「天下の人々」と解釈している部分がまず誤りです。また、「所」を対象としているのもやや気になりますし、「幾何」を千差万別と訳している点も不適です。

難しく見える問題も、結局は基本的な語彙や句法の問題に行き着きますので(今回の場合は「幾何」)、忘れていた場合はこの問題の後に覚え直すことをしてみましょう。

参考になった数0

この解説の修正を提案する

前の問題(問35)へ

令和5年度(2023年度)追・再試験 問題一覧

次の問題(問37)へ