大学入学共通テスト(国語) 過去問

令和5年度(2023年度)追・再試験

問37 (第4問(漢文) 問7)

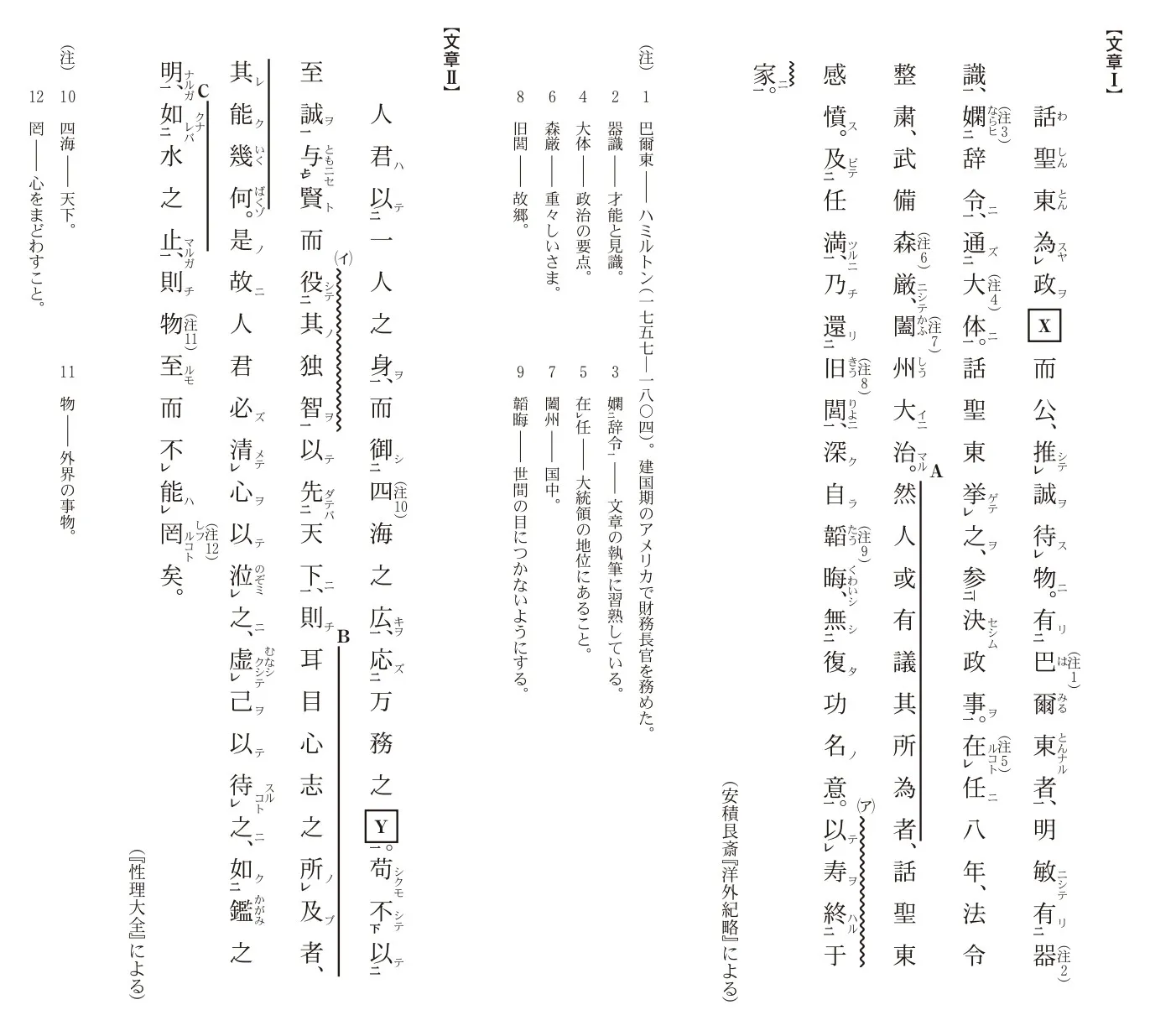

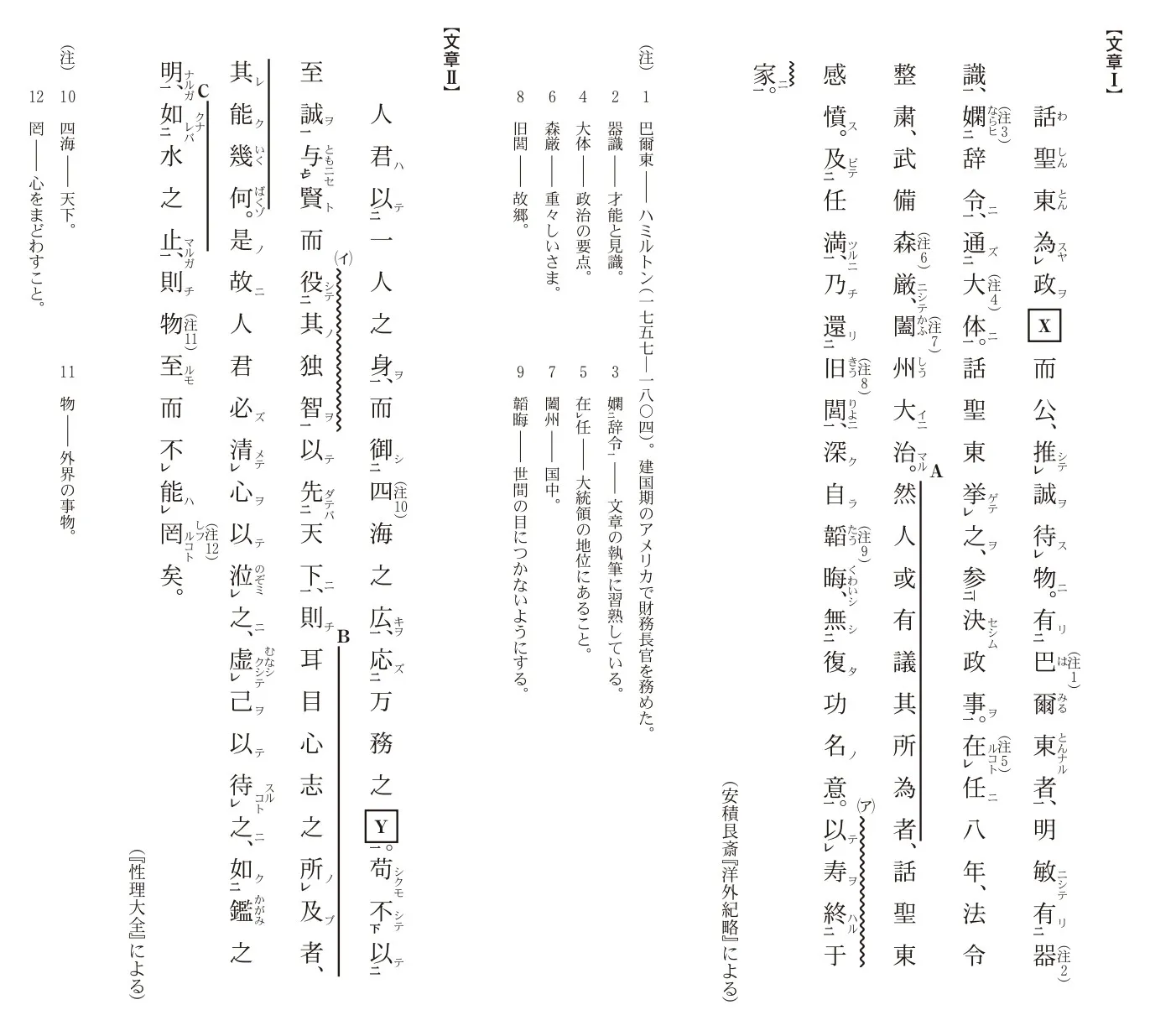

問題文

傍線部Cに関する説明として最も適当なものを、次のうちから一つ選べ。

このページは閲覧用ページです。

履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

大学入学共通テスト(国語)試験 令和5年度(2023年度)追・再試験 問37(第4問(漢文) 問7) (訂正依頼・報告はこちら)

傍線部Cに関する説明として最も適当なものを、次のうちから一つ選べ。

- 君主が無欲になって人々のおごりを戒めることが、まるであふれそうな水をせき止めるようであるということ。

- 君主のこれまで積んできた善行の量が多いことが、まるで豊富に蓄えられた水のようであるということ。

- 君主が雑念をしりぞけて落ち着いていることが、まるで波立っていない静かな水のようであるということ。

- 君主が公平な裁判を常に行っていることが、まるで水の表面が平衡を保っているようであるということ。

- 君主のもとに人々の意見が集まることが、まるで水が低い場所に自然とたまっていくようであるということ。

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

傍線部Cを書き下し文にすると、

「水の止まるが如くなれば、」となります。

傍線部Cの後の文章である「則ち物至るも罔ふること能はず。」は、

「外界の事物に心を惑わすことはできない」という意味です。

また、

傍線部Cを含む一文の最初に「心を清めて」という記述があります。

以上のことから「水の止まるが如く」は心の状態を比喩で表しており、

「静かで揺らいでいない水」のような状態を示していることが読み取れます。

以上のことを踏まえて各選択肢を検討していきましょう。

本文には君主の心についての記述のみがあり、

人々のおごりを戒めるという内容の記述はありません。

よって不適です。

君主のこれまで積んできた善行の量は本文では言及されていません。

また、

「水の止まるが如く」を「豊富に蓄えられた水のよう」と解釈するのは違和感があります。

よって不適です。

適切です。

「静かで揺らいでいない水」のような心について述べています。

「公平な裁判」について本文では言及されていません。

よって不適です。

「君主のもとに人々の意見が集まる」ことについて本文では言及されていません。

また、

「水が低い場所に自然とたまっていく」様子を「水の止まるが如く」と解釈するのは違和感があります。

よって不適です。

傍線部が何の比喩であるかを、

前後の文章から読み取ることができれば簡単に解ける問題だったと思います。

漢文の注釈も重要なヒントになっていました。

参考になった数0

この解説の修正を提案する

02

正解は「君主が雑念をしりぞけて落ち着いていることが、まるで波立っていない静かな水のようであるということ」です。

判断の決め手として、傍線部Cの手前にある「虚己以待之」を、

虚=虚心坦懐という四字熟語にもあるように、「邪心を持たない」という意味に解すること、また、

待之=物事を扱うこと、

と解釈することで、この解釈が最も適していると判断できるはずです。

このほか、傍線部Cの「如水之止」の部分を、明鏡止水という四字熟語にもあるように、「澄み切って静かな心の状態」

と解することができれば、さらに確実に答えが導き出せたはずです。

「君主が無欲に…」までの部分は「虚己」の解釈とも近いものですが、「人々のおごりを戒める」という述語は「待之」の解釈とは大きく異なります。「待」という語に「戒める」という意味はありません。

「善行の量が多い」は一見すると良さそうなことが書いてありますが、「虚己」の部分からはそのような解釈は読み取れません。

「水の表面が平衡を保っている」の部分はまだ「水之止」の解釈として近いものではありますが、「公平な裁判」と読める部分はありません。

「君主のもとに人々の意見が集まる」という解釈は本文からは読み取れません。

問題の中には、参考書や問題集でも触れていないような漢字もいくつかは出てくると思ってよいでしょう。

その時に、四字熟語や二字熟語などを思い出すことで、その漢字をどう解釈するのかをひらめくことができる場合があります。

これは漢文の問題ではありますが、現代文の漢字・語彙の勉強をすることで向上が見込める部分です。こちらも勉強しましょう。

参考になった数0

この解説の修正を提案する

前の問題(問36)へ

令和5年度(2023年度)追・再試験 問題一覧

次の問題(問38)へ