大学入学共通テスト(地理歴史) 過去問

令和4年度(2022年度)本試験

問94 (地理B(第5問) 問3)

問題文

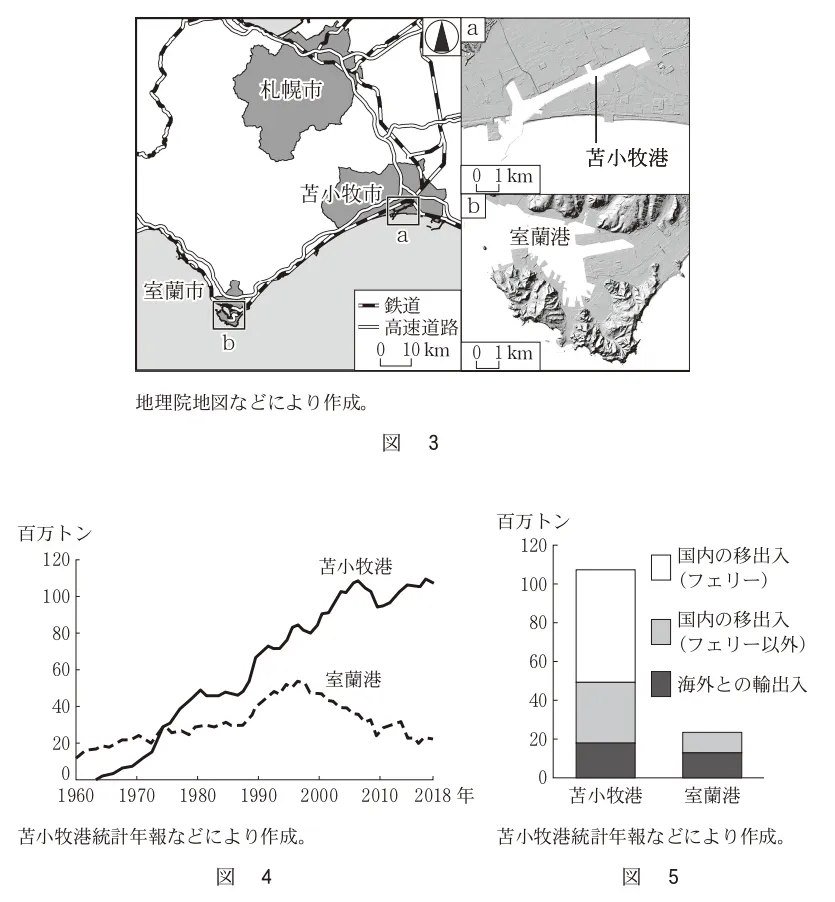

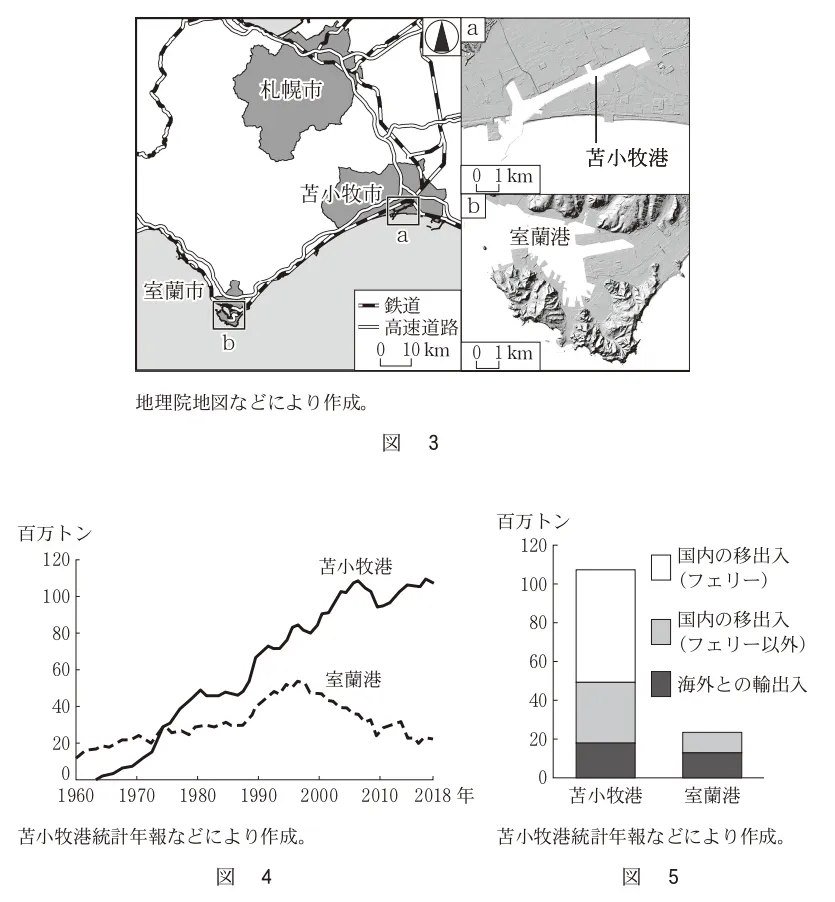

リサさんたちは、苫小牧港の整備と苫小牧市の発展について、市役所の職員から話を聞いた。次の図3は、苫小牧市周辺の概要と、陰影をつけて地形の起伏を表現した苫小牧港と室蘭(むろらん)港の地図である。また、後の図4は苫小牧港と室蘭港の海上貨物取扱量の推移を、図5は2018年における両港の海上貨物取扱量の内訳を示したものである。これらの図をもとにした、リサさんたちと職員との会話文中の下線部①~④のうちから、誤りを含むものを一つ選べ。

職員 「室蘭港は、1960年代まで工業製品や北海道の内陸部で産出されたエネルギー資源を本州に積み出す、北海道でも有数の港湾でした」

リサ 「① 室蘭港が、内湾に面していて波が穏やかな天然の良港だからですね」

職員 「一方で、現在の苫小牧港は、1963年に大規模な掘り込み式の港湾として整備されてから、急速に海上貨物取扱量を増やしていきます」

ユイ 「苫小牧港が発展したのは、② 人口が多い札幌市やその周辺の地域に近いことと、北海道の中央部からの輸送距離が短縮できたためでしょうね」

職員 「かつての苫小牧市では、戦前に立地した一部の大工場がみられる程度でした。苫小牧港が整備されて以降、港湾に関連する産業も成長しました。人口も増え、苫小牧市は北海道内で屈指の工業都市となりました」

リサ 「苫小牧市で港湾関連の産業が発達したのは、③ 港の近くが平坦で、巨大な倉庫や工場を造りやすかったことも関係していますね」

職員 「2018年時点で苫小牧港は、北海道で最も海上貨物取扱量が多い港湾です。苫小牧港は、フェリーが海上貨物取扱量の半分以上を占めているのが特徴です」

ユイ 「フェリーを除いた海上貨物取扱量をみると、④ 苫小牧港は、海外との貿易の占める割合が室蘭港よりも高いですね。苫小牧港は、北海道の重要な海の玄関口となっているのですね」

このページは閲覧用ページです。

履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

大学入学共通テスト(地理歴史)試験 令和4年度(2022年度)本試験 問94(地理B(第5問) 問3) (訂正依頼・報告はこちら)

リサさんたちは、苫小牧港の整備と苫小牧市の発展について、市役所の職員から話を聞いた。次の図3は、苫小牧市周辺の概要と、陰影をつけて地形の起伏を表現した苫小牧港と室蘭(むろらん)港の地図である。また、後の図4は苫小牧港と室蘭港の海上貨物取扱量の推移を、図5は2018年における両港の海上貨物取扱量の内訳を示したものである。これらの図をもとにした、リサさんたちと職員との会話文中の下線部①~④のうちから、誤りを含むものを一つ選べ。

職員 「室蘭港は、1960年代まで工業製品や北海道の内陸部で産出されたエネルギー資源を本州に積み出す、北海道でも有数の港湾でした」

リサ 「① 室蘭港が、内湾に面していて波が穏やかな天然の良港だからですね」

職員 「一方で、現在の苫小牧港は、1963年に大規模な掘り込み式の港湾として整備されてから、急速に海上貨物取扱量を増やしていきます」

ユイ 「苫小牧港が発展したのは、② 人口が多い札幌市やその周辺の地域に近いことと、北海道の中央部からの輸送距離が短縮できたためでしょうね」

職員 「かつての苫小牧市では、戦前に立地した一部の大工場がみられる程度でした。苫小牧港が整備されて以降、港湾に関連する産業も成長しました。人口も増え、苫小牧市は北海道内で屈指の工業都市となりました」

リサ 「苫小牧市で港湾関連の産業が発達したのは、③ 港の近くが平坦で、巨大な倉庫や工場を造りやすかったことも関係していますね」

職員 「2018年時点で苫小牧港は、北海道で最も海上貨物取扱量が多い港湾です。苫小牧港は、フェリーが海上貨物取扱量の半分以上を占めているのが特徴です」

ユイ 「フェリーを除いた海上貨物取扱量をみると、④ 苫小牧港は、海外との貿易の占める割合が室蘭港よりも高いですね。苫小牧港は、北海道の重要な海の玄関口となっているのですね」

- ①

- ②

- ③

- ④

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

苫小牧港と室蘭港の貿易に関する統計を、地形図に着目をして読み解く問題です。

①は正しい。図3のbに着目をすると、外海からの影響を受けにくい、内陸に入り組んだ地形となっており、穏やかな人工の港であると読み取れます。

②は正しい。図3に着目をすると、札幌市と近接していることが読み取れます。またそれに起因して貨物の取扱量も増加(図4)をしていることが読み取れます。

③は正しい。図3のaに着目をすると、付近は平坦化されており、人工で作られたであろう長方形の港が整備されていることが読み取れます。

④は誤り。図5に着目をすると、苫小牧港における貨物の取扱量は100(百万トン)×20%、室蘭港における貨物の取扱量は20(百万トン)×60%と読み取れ、室蘭港が高いことが読み取れます。

統計データが示されているので、絶対的な数値(量)と相対的な数値(割合)を正確に読み解くようにしましょう。

参考になった数0

この解説の修正を提案する

前の問題(問93)へ

令和4年度(2022年度)本試験 問題一覧

次の問題(問95)へ